Вопрос участника Телемоста: «Вы как-то говорили, что цель терапии «подвести пациента к точке, где он может сделать свободный выбор». Поделитесь, пожалуйста, своими техниками. Как Вы это делаете?»

Вопрос участника Телемоста: «Вы как-то говорили, что цель терапии «подвести пациента к точке, где он может сделать свободный выбор». Поделитесь, пожалуйста, своими техниками. Как Вы это делаете?»

Решение играет центральную роль в любом успешном курсе терапии. Хотя терапевт может явным образом не концентрироваться на решении и даже не признавать этот фактор, считая, что изменение происходит благодаря увещеваниям, или интерпретациям, или терапевтическим отношениям, – на самом деле именно решение незаметно приводит в действие механизм изменения. Никакое изменение невозможно без усилия, а решение – спусковой крючок усилия.

Некоторые пациенты приходят на терапию в муках активного принятия решения; у других возникают периодические кризисы решений во время курса терапии; у кого-то – длительные проблемы, связанные с неспособностью принимать решения.

Даже если терапевт не формулирует динамики пациента в терминах проблем принятия решений, его целью все же остается необходимость «подвести пациента к точке, где он или она может сделать свободный выбор».

Я разобью ответ на несколько частей и вначале обращусь к терапевтическим подходам к решению, затрагивающим сознательный уровень.

Во-первых, иногда я предлагаю клиентам рассмотреть доступные возможности. Эта техника обычно бывает эффективной в случае паники перед принятием решения, но терапевту важно помнить, что пациент – а не терапевт – должен генерировать эти возможности и сделать выбор между ними. Один из первых принципов, которым учит пациента терапевт, стремящийся помочь ему эффективно общаться, состоит в «присвоении» собственных чувств.

Это так же важно, как владеть своими решениями. Решение, принятое другим, вообще не решение: вряд ли человек свяжет себя с ним, и даже если свяжет, не произойдет никакого изменения в процессе принятия решений – человек не распространит этот опыт на следующее решение. Терапевт должен сопротивляться мольбам пациента принять решение.

Терапевты-новички часто уступают и попадают в ловушку, принимая решения за пациентов. Впоследствии, когда пациенту не удается связать себя с этим решением, терапевт чувствует себя не только разочарованным, но и разгневанным или, как это ни странно, преданным.

Если терапевт берет на себя функцию принятия решений за пациента, фокус терапии может сместиться из имеющей решающее значение сферы ответственности и решения и полностью перейти на тему повиновения или неповиновения авторитету.

Важно помнить, что процесс принятия решения не заканчивается ни с решением, ни с неудачей в его принятии. Индивид должен снова и снова принимать решения. Неудача в выполнении решения вовсе не хоронит это решение навсегда и не обязательно накладывает отпечаток на дальнейшие решения, из такой неудачи многому можно научиться.

Бывают времена, когда пациент не готов или не способен принять решение: альтернативы слишком равны, тревога и предчувствие сожаления у пациента слишком сильны, а его осознание «смысла» решения (о чем я скажу чуть позже) слишком ограничено. Терапевт может дать пациенту большое облегчение, поддержав его решение не решать в такой момент.

У многих пациентов способность принимать решения парализуется соображениями типа «что если». Что если я уйду с этой работы и не смогу найти другую? Что если я оставлю детей одних, а они причинят себе вред? Что если я проконсультируюсь с другим врачом, а мой педиатр об этом узнает?

Логический, систематический анализ возможностей иногда полезен. Терапевт может, например, предложить пациенту рассмотреть по очереди сценарии каждого «что если», вообразить, что так и случилось – со всеми возможными вариантами, а затем пережить и проанализировать свои возникающие чувства.

Хотя в этих сознательных подходах есть полезное зерно, они страдают серьезными ограничениями, потому что дилемма решения в значительной части существует на скрытом уровне и не поддается рациональному анализу.

Две тысячи лет назад Аристотель говорил, что целое больше, чем сумма частей, да и народная мудрость всегда поддерживала эту идею, примером чему может служить еврейская шутка об отвращении к пирогу с мясом.

Мать мальчика пытается избавить ребенка от сильного отвращения к пирогу с мясом. Она усердно готовит пирог, когда он в кухне. Она терпеливо показывает и обсуждает каждый ингредиент. «Смотри, ты любишь муку, и яйца, и мясо», – и так далее. Он охотно соглашается. «Но тогда все в порядке, ведь это все, что есть в пироге с мясом». Но на слова «пирог с мясом» ребенок вновь отвечает мгновенной рвотой.

Обратимся теперь к подходам, затрагивающим бессознательные уровни. Как может терапевт получить доступ к бессознательным аспектам принятия решения? Ответ: косвенно. Терапевты, как бы они этого ни хотели, не могу сотворить волю или внутреннее обязательство пациента, не могут нажать на выключатель решения или вдохнуть в пациента решимость; Они могут влиять на факторы, которые, в свою очередь, влияют на проявление воли.

Ни у кого нет врожденного отсутствия воли. Воля блокируется препятствиями на пути развития ребенка; позже эти препятствия становятся внутренними, а индивид – неспособным действовать даже тогда, когда его не блокируют никакие объективные факторы.

Задача терапевта помочь устранить эти препятствия. Когда препятствия устранены, индивид естественно разовьется точно так же, как желудь развивается в дуб. Поэтому задача терапевта – не творить волю, а освободить ее.

Я опишу несколько подходов к этой задаче. Терапевт должен прежде всего помочь пациенту осознать неизбежность и вездесущность решения. Далее он помогает пациенту в «структурировании», или формировании взгляда на определенное решение, а затем способствует ему в раскрытии глубинных значений (то есть «смысла») решения. Наконец, используя «подъемную силу» инсайта, терапевт пытается пробудить дремлющую волю.

Как я и обещал, опишу несколько подходов к задаче по освобождению воли.

Терапевт должен прежде всего помочь пациенту осознать неизбежность и вездесущность решения. Человек не может не решать. Как бы каждому из нас ни хотелось иного, решения неизбежны. Если правда, что человек конституирует себя сам, то из этого следует, что решения – атомы бытия, творимого человеком.

Принятие собственных решений – первый шаг в терапевтической работе по принятию ответственности. На более поздних стадиях терапевтическая работа состоит в усилении и углублении этого инсайта. Пациенту помогают не только взять на себя ответственность, но и выявлять одну за другой свои тактики избегания.

Если человек полностью принимает тот факт, что решения сопровождают его на каждом жизненном шаге, значит, он подлинно переживает свою экзистенциальную ситуацию. Медлить – это тоже решение, равно как быть неудачником, пьяницей, совращенным, эксплуатируемым и попасть в ловушку. Даже оставаться в живых тоже решение. Ницше говорил, что только после того, как человек всесторонне обдумает суицид, он серьезно относится к жизни.

Некоторые терапевты усиливают сознавание пациентом вездесущности решений, напоминая ему о решениях, которые должны быть приняты по поводу терапии.

Терапевты должны помогать пациентам полностью осознавать свои метарешения – то есть решения о решениях, – ведь некоторые индивиды пытаются отрицать важность решении, убеждая самих себя, что они решили не решать. Такое решение в реальности является решением не решать активно.

Человек не может вообще уклониться от решения, но он может решить делать это пассивно, например, позволяя другому принять решение за себя. Я полагаю, что способ, с помощью которого человек принимает решение, имеет величайшее значение. Активный подход к решению согласуется с активным приятием собственной энергии и ресурсов.

Ещё один подход это структурирование решения. Описывая различие между двумя родами воли (сознательной и бессознательной), Фарбер говорит, что объектом вашей сознательной воли может быть «укладывание в постель, но не сон». Терапевт порой может быть способен влиять на более глубокие уровни воли, изменяя структуру решения, предоставляя пациенту другую точку зрения на решение. Показателен личный эпизод.

Много лет назад меня одолевала жестокая бессонница. Она была связана с напряжением и значительно обострялась, когда я ездил с лекциями. Особые опасения вызывала у меня предстоящая поездка с лекциями в Кливленд, который я считал «городом плохого сна», потому что когда-то провел там ужасающе напряженную бессонную ночь. Конечно, такое опасение порождает порочный круг: тревога по поводу того, что я не засну, порождает бессонницу.

Я всегда использовал эпизоды личного дистресса, для того чтобы познакомиться с разными подходами к терапии, и по этому случаю проконсультировался с терапевтом-бихевиористом. На четырех из пяти наших сессий мы работали с подходом систематической десенситизации и магнитофонными записями мышечной релаксации, но ничего не помогло.

Однако, когда я покидал его кабинет после сессии, терапевт сделал небрежное замечание, оказавшееся чрезвычайно полезным. Он сказал: «Когда будете собирать вещи для поездки в Кливленд, не забудьте положить пистолет». «Зачем?» спросил я. «Ну, – ответил он, – если не сумеете заснуть, всегда сможете застрелиться». Замечание «щелкнуло» глубоко внутри, и даже сейчас, много лет спустя, я считаю его вдохновенным терапевтическим маневром.

Как оно сработало? Это трудно объяснить точно, но оно переструктурировало ситуацию и поставило ее в осмысленную экзистенциальную перспективу. Точно такой же опыт я наблюдал у пациентов, переживших серьезную близость смерти. Такие пациенты в результате встречи со смертью сумели «распрограммировать» повседневную жизнь и испытать ощущение незначимости будничных решений по отношению к масштабу их единственного и неповторимого жизненного цикла.

Если все, кроме маленького фрагмента большого гобелена скрыто от глаз, то детали этого маленького фрагмента выступают на передний план и обретают новую яркость, которая бледнеет, когда снова становится открыт весь гобелен. Аналогичным образом происходит «деструктурирование» и раскрытие под действием техники «смещения перспективы».

Но как терапевт деструктурирует и разворачивает гобелен существования? Некоторые терапевты открыто апеллируют к разуму Например, я наблюдал, как Виктор Франкл, экзистенциальный терапевт, пытался лечить пациента, задыхавшегося под спудом мучительных решений. Франкл попросил его поразмышлять о центре своего бытия, а затем предложил просто обвести этот центр линией и осознать тот факт, что беспокоящие решения касаются вопросов, относящихся к периферическим и, в конечном счете, малозначимым сферам жизни.

Подобные апелляции к разуму обычно не являются эффективные средством значительного смещения перспективы. Часто требуется непосредственное переживание пограничной ситуации, заставляющее индивида осознать свои экзистенциальные обстоятельства.

Ну, и наконец поговорим о смысле решения. Каждое решение имеет «надводный» сознательным компонент и обширный «подводный» бессознательный компонент. Решение обладает собственной динамикой и представляет собой выбор между рядом факторов, часть которых находится за пределами осознания. Чтобы помочь пациенту, охваченному болью особенна мучительного решения, терапевт должен исследовать многие его скрытые, бессознательные смыслы.

Сегодня многие терапевты исследуют «смысл» решения путем изучения его «дивидендов». Гринвальд, психотерапевтический подход которого целиком основан на принятии решений («терапия решения»), подчеркивает важность исследования дивидендов. У каждого решения есть дивиденды, осознаваемые и бессознательные.

Если пациент неспособен придерживаться принятого решения, терапевту следует предположить, что тот принял другое решение, со своим набором дивидендов. Если пациент хочет измениться, но не может решиться на изменение, терапевт может исследовать не отказ от решения, но решение, которое фактически было принято – решение пациента остаться таким, какой он есть.

Оставаться больным – это решение, и оно неизменно имеет реальные или символические дивиденды – например, пациент благодаря ему получает пенсию, заботу друзей или постоянную помощь терапевта.

Решение не приживется, если человек не «присвоит» его, не признает и не откажется от дивидендов противоположных решений. Поэтому если пациент выражает желание избавиться от привычки к наркотикам, Гринвальд спрашивает у него: «Почему?» – и исследует вместе с ним его дивиденды от приема наркотиков, такие как облегчение тревоги, эйфория или освобождение от ответственности. Человек скорее «присвоит» решение, когда видит границы дивидендов каждого из противоположных решений.

«Дивиденды» – новый термин, но старая концепция. Когда мы говорим об исследовании «смысла», или «дивидендов», или «вторичной выгоды», мы подразумеваем тот факт, что каждое решение, которое человек принимает, имеет свою выгоду для него.

Пусть даже он принимает очевидно саморазрушительное решение – неизменно обнаружится, что в мире опыта пациента оно осмысленно, и неким высоко личностным или символическим образом является самоохранительным. Тем не менее терапевты сталкиваются со множеством решений, полный смысл которых им трудно понять из-за того, что эти решения уходят корнями глубоко в бессознательное.

yalom.ru

Рубрика: Методики преодоления

Мишель Лакруа. Как мы можем по-настоящему самореализоваться?

Самореализация гораздо важнее, чем поиски счастья, уверен философ Мишель Лакруа. В интервью Psychologies он размышляет о том, как освободиться от сковывающих нас страхов и реализовать свой жизненный потенциал.

Самореализация гораздо важнее, чем поиски счастья, уверен философ Мишель Лакруа. В интервью Psychologies он размышляет о том, как освободиться от сковывающих нас страхов и реализовать свой жизненный потенциал.Об эксперте

Мишель Лакруа (Michel Lacroix) – доктор философии, преподаватель французского университета Эври-Валь д’Эссон, автор многих книг, среди которых «Переосмысленное мужество» («Le Courage réinventé», Flammarion, 2003), «Развитие личности» («Le Developpement personnel» Flammarion, 2004), «Самореализация» («Se réaliser. Petite philosophie de l’épanouissement personel», Marabout, 2010).

Важно не только воспринимать себя как человека, имеющего возможности, но и переводить их в поступки, важен переход от слов к делу. Вспомним изречение Фридриха Ницше: «Стань тем, кто ты есть». Процесс самореализации предполагает усилия, направленные на самосовершенствование. Я должен приложить усилия, чтобы сделать максимум того, на что я способен.

Во-первых, появилась новая концепция индивидуума. До XVIII века представления о Боге, спасении души, о метафизическом и космическом порядке создавали непреодолимую линию горизонта для личностного развития. Вспомним, к примеру, какое значение для христиан на протяжении веков имело «подражание Иисусу Христу». В XVIII веке человек начал освобождаться от этих трансцендентных моделей, связанных с религией или метафизикой. Он научился сосредотачиваться на самом себе. И что он обнаружил? Свой потенциал, то есть сумму возможностей и желаний, стремлений и способностей, побуждений и предрасположенностей, которые располагаются внутри него. Наука психология, появившаяся в XIX веке, стала исследовать этот потенциал, впрочем, уделяя больше внимания способностям, нежели мотивации (и это можно было бы поставить ей в упрек). С этого времени современная философия самореализации стала стремительно развиваться под знаком радикальной автономии (понятие, разработанное Иммануилом Кантом и Жан-Жаком Руссо). Речь идет о том, что современный человек развивает свой потенциал полностью автономно, без опоры на Божественное предопределение свыше или еще какие-то метафизические материи. Такая реализация подразумевает реализацию себя самого самим собой, то есть «самореализацию».

Вторым фактором, повлиявшим на быстрое развитие этой философии во Франции, стала отмена роялизма. Раньше человек рождался в крестьянской семье или в семье дворянина и всю свою жизнь сохранял изначальный статус и соответствующие ему возможности. С принятием Декларации прав человека и гражданина в 1789 году все приобрели равные возможности. С этой точки зрения Великая Французская революция стала потрясающей освободительницей стремлений и внутренних сил. Отныне каждый мог возлагать надежды на преуспеяние в политике, промышленности, коммерции, искусстве, литературе, науке. Появилось понятие социального успеха. Именно он и стал тогда для многих конкретной формой самореализации. Вспомним, к примеру, героя романа Стендаля «Красное и черное» Жюльена Сореля, сына ремесленника, одержимого стремлением подняться по социальной лестнице… Растущая социальная подвижность, которой дала толчок Французская революция, позволила выйти на историческую сцену многим большим фигурам. Джордж Байрон, Иоганн Гете, Луи Лиотей и Луи Пастер, Эндрю Карнеги, Рихард Вагнер, Жан Мермоз и многие другие на протяжении десятилетий служили современникам «образцами самореализации». Эти люди глубоко повлияли на общественное мнение.

psychologies.ru

5 поз для хорошего настроения.

В Домашние задания

Ощущение, что всё идет наперекосяк? Вот 5 поз йоги, которые отгоняют мрачные мысли и привносят в жизнь больше радости.

1. Приветствие Солнцу (см. видео здесь>>)

Не совсем поза, конечно, а полноценный тренировочный комплекс. Постоянное движение, перетекание из одной позы в другую, внимание на дыхании помогает фокусироваться на настоящем моменте. И эти минуты присутствия и осознанности не могут не радовать!

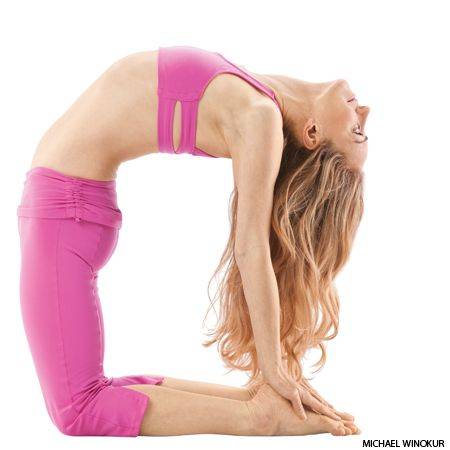

2. Уштрасана (поза Верблюда)

Все прогибы наполняют энергией, что делает их лучшими позами от депрессии. Конкретно в Уштрасане сила притяжения помогает нам еще более эффективно раскрыть грудь и плечи, уходит сутулость. Эту позу могут сделать даже новички. Можно поэкспериментировать — или медленно по очереди ставить руки на пятки, или прогибаться назад и ставить руки на один счет.

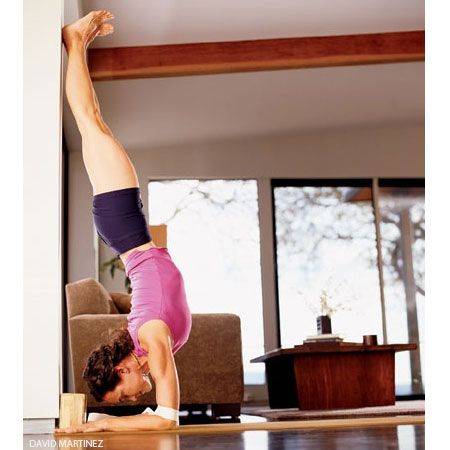

3. Пинча Маюрасана (поза Павлина)

Перевернутые асаны наполняют уверенностью в себе (ура, я это правда сделала!). А чувствовать грусть и уверенность одновременно практически невозможно. (Если вы не уверены в своих силах, делайте эти позы у стены — если вы упадете и нанесете себе травму, это не прибавит вам хорошего настроения).

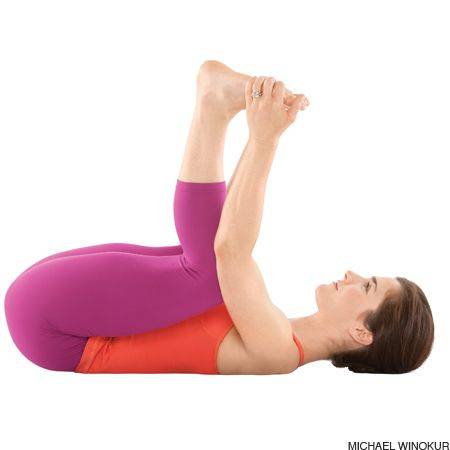

4. Поза счастливого ребенка (Ананда Баласана)

Радует уже само название, и неудивительно – «ананда» переводится с санскрита как «блаженство», и эта поза помогает его ощутить. Перекатывайтесь в ней из стороны в сторону, массируя поясницу — много-много радости обеспечено!

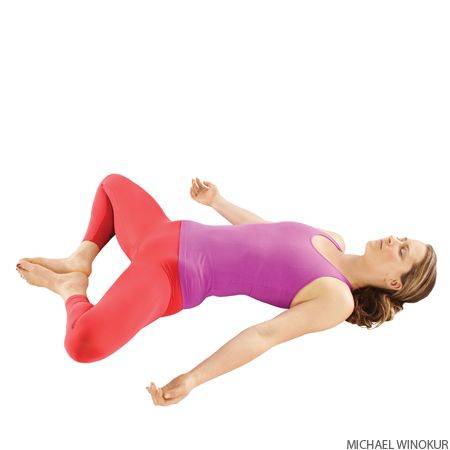

5. Супта Баддха Конасана (Поза бабочки лежа на спине), с вниманием на вдохе

Замечали ли вы, что когда вам грустно, ваш вдох поверхностный, а выдох — длинный и преувеличенный? В такие моменты важно уравновесить дыхание. В Супта Баддха Конасане удобно класть руки на живот и чувствовать ими свое дыхание, что помогает обрести равновесие. (Также очень приятно поддерживать спину болстером). Это упражнение помогает помнить, что, как и дыхание, эмоции приходят и уходят. Мир гораздо больше наших проблем. И внутри нас всегда живет радость — стоит только ей открыться.

yogajournal.ru