Vuosi sitten pyhäinpäivänä itäsuomalainen Sari yritti itsemurhaa kolmannen kerran. Nyt hän koettaa selvittää itselleen, mitä oikein tapahtui.

En ollut nukkunut kunnolla vuoteen. Yöstä toiseen vahdin herätyskelloa. Ensin heräsin kolmelta, sitten kahdelta, lopulta tunnin yöunien jälkeen.

Sinnittelin töissä, vaikka olin kuolemanväsynyt.

Kun sain vihdoin työterveydestä unilääkereseptin, nakkasin sen roskiin ja ajattelin, että nyt on liian myöhäistä. Minä tapan itseni.

Se tapahtui pyhäinpäivänä vuosi sitten.

Väsymystä ja vanhaa kuormaa

Ei minusta ulospäin arvaisi mitään. Kotinikin on aina ollut viihtyisä ja siisti. Olohuoneen kirjahyllyssä on ihanan, älykkään poikani koulukuvia vuosien varrelta.

Omasta mielestäni voin jo aika hyvin. Elämässä on toivoa. Aina on toivoa, vaikka en vuosi sitten sitä ymmärtänytkään.

Se oli suunnattoman itsekäs teko. Itsemurhan yrittämisen taustalla voi olla masennus, mutta ennen kaikkea se on suurta itsekkyyttä. Vaikka mitä elämässäni tapahtuisi tulevaisuudessa, en enää koskaan yritä tappaa itseäni.

Unettomuus ei ollut syy, ei ainakaan ainut, mutta se oli viimeinen niitti. Olen melkein vuoden verran yrittänyt selvittää itselleni, miten jouduin siihen tilanteeseen. Onko päässäni jotain vikaa?

Olen viisikymppinen. Tähän ikään mennessä on ehtinyt kasaantua monenlaista kuormaa. On jatkuva paine pärjätä ja suoriutua. Sairastuin vahvuuteen.

Masennuin ja väsyin. Luultavasti olin sairastanut masennusta jo pitkään. Yritin hakea apua työterveyshuollosta, mutta siellä ei ymmärretty, miten syvissä vesissä uin.

«Keskituloinen putoaa kaikkien verkkojen läpi»

Avioliittoni päättyi seitsemän vuotta sitten. Ero ei ollut vaikea. Lähdin itse liitosta, koska se pyöri alusta alkaen liiaksi aviomiehen vakavan sairauden ympärillä. Ihmisestä tulee itsekäs, kun hän sairastuu vakavasti. Minustakin tuli myöhemmin.

Meillä oli pahoja taloudellisia ongelmia. Vammauduin töissä ja jouduin pitkäksi ajaksi pois työelämästä. Työni on vaativaa ja rankkaa.

Jos olet keskituloinen ja hoidat hommasi, ja yllättäen tapahtuu jotakin ikävää, putoat kaikista verkoista läpi. Ketään ei kiinnosta. Ja sitten vielä ihmetellään, miksi ihmiset sairastuvat!

Jouduimme myymään kaiken omaisuutemme ja aloittamaan alusta.

Ja kun kymmenen avioliittovuoden jälkeen lähdin liitosta, jätin jälleen talot, autot ja tavarat taakseni ja aloitin uuden elämän.

«Minä luovutin»

Eräänä päivänä viime syksynä löysin itseni Oulun juna-asemalta. En muistanut, miten olin sinne joutunut. Satoi kaatamalla.

Minulla oli mukanani kaksi reppua ja kassi, joissa oli vaatteita ja kaikenlaisia ihmeellisiä tavaroita vessapaperista lähtien. Myöhemmin sekin nauratti.

Olin matkalla pohjoiseen, ja tarkoitukseni oli kadota lopullisesti Lapin kairaan.

Lyhyt kirkas hetki. Sen jälkeen etsin taksin ja hakeuduin sairaalaan. Pääsin heti psykiatriseen hoitoon. Seuraavana päivänä ex-mieheni haki minut takaisin kotipaikkakunnalle.

Ei se ollut hätähuuto enää. Minä olin jo luovuttanut.

Päätin yrittää uudelleen hukuttautumalla järveen. Ensin piti kuitenkin päästä humalaan. En käytä tiukkaa viinaa, mutta silloin kävin ostamassa pullon. Juotuani sen menin ravintolaan.

En koskaan päässyt satamaan asti, sillä sammuin ravintolan vessaan. Sieltä minut vietiin käsiraudoissa sairaalaan.

Seuraava yritys olikin jo todellinen.

Suvun perintö?

Olen viime aikoina miettinyt paljon lapsuuttani ja perheeni historiaa.

Äitini on syntynyt 1930-luvun alussa Laatokan rannalla. Hän on kaksi kertaa lähtenyt sieltä evakkoon, nähnyt nälkää. Miten suuri on ollut se muutos, johon hänen on pitänyt sopeutua vuosikymmenien aikana.

Luulen, että jaksamisen pakko on perua sieltä asti.

Olen pojalleni sanonut monta kertaa, että mummo ei anna periksi missään asiassa. Ei pätkääkään. Hän asuu yksin omakotitalossa ja on hirveän itsenäinen ihminen.

Meillä leivottiin, siivottiin ja kaikki oli aina tiptop. Sitähän minäkin olen tehnyt – siivonnut elämääni pois. Kulissit ovat aina olleet kunnossa.

Isä kuoli, kun olin seitsemän. Äiti jäi lasten kanssa yksin. Sinnikkyys ja pärjääminen korostuivat entisestään, ja hyvinhän me pärjättiinkin. Paljon paremmin kuin isän aikana. Isä oli alkoholisti ja löi äitiä.

En kuitenkaan syytä tapahtuneesta vanhempiani enkä edes yhteiskuntaa, vaikka sitä monissa asioissa kovin sanoin arvostelenkin. Ihminen on vastuussa itsestään, mutta kun hän putoaa, jonkun pitää tulla apuun.

Arvelen kuitenkin, että melankolia on minulle verenperintöä.

Kolmas kerta toden sanoo?

Viime pyhäinpäivänä hyppäsin bussiin ja lähdin Mikkeliin tappamaan itseni – se oli kolmas yritys. Kiertelin kauppakeskuksessa, kävin syömässä ja oluella. Joku yritti jutella minulle, mutta en viitsinyt enää vastata. Kohta menisin hotellihuoneeseen ja ottaisin lääkkeitä. Sen pituinen se.

Kaikkein kauheinta on nyt muistella, miten hyvä olo sen ajattelemisesta tuli.

Minua heräteltiin, räpsyteltiin poskille. Aukaisin silmäni ja katsoin ympärilleni teho-osastolla.

Ei v**, mä olen hengissä.

Siivooja oli löytänyt minut hotellin sängystä. Minut oli pumpattu eloon. En ollut siitä kovin iloinen.

Ensimmäiset toivon pilkahdukset koin, kun hyvä ystäväni tuli tapaamaan minua. Pääsin suljettujen ovien takaa pihalle kävelemään. Oli aurinkoinen päivä.

Kiersimme ympäri sairaalan pihamaata. Ei siinä tilanteessa olisi tarvinnut edes sanoja. Tärkeintä oli, että hän tuli.

Myös poikani kävi isänsä kanssa minua katsomassa. Hänen ilmeensä saa minut edelleen kyyneliin. Kun ex-mieheni oli kertonut hänelle, että äiti on sairaalassa, poika oli heti arvannut miksi.

Säilöön ja hoitoon

Minut säilöttiin neljäksi päiväksi sairaalaan. Siltä minusta tuntui. Yksi ainoa työntekijä kävi kysymässä, mitä minulle kuului. Olin akuutissa tilassa ja ihan sekaisin – toivoin, että minuun olisi kiinnitetty vähän enemmän huomiota.

Mitä helvettiä minä täällä teen, ajattelin. Kukaan ei välitä minusta!

Pääsin kotiin ja tehostettuun avohoitoon. Kävin siellä kaksi–kolme kertaa viikossa. Alkuun luulin, että en tulisi toimeen työntekijän kanssa. Päätin, että tuolle en sano yhtään mitään. Lopulta tajusin, miten loistava, mieletön ihminen hän oli. Ajattelen häntä edelleen lämpimästi.

Kun tehohoito oli ohi, työntekijät vaihtuivat tiuhaan. Minun mielestäni olisi tärkeää, että henkilö pysyisi samana. Ja ennen kaikkea, että hänen kanssaan tulisi hyvin toimeen. Ei siitä hoidosta ole muuten mitään apua.

Olin puoli vuotta sairauslomalla. Söin alkuun masennuslääkkeitä, mutta jätin ne mahdollisimman pian pois. Olen lääkekielteinen ihminen.

Apua on tarjolla paljon

Pääsin mukaan Suomen mielenterveysseuran loistavaan Linity-projektiin. Se on lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneille. Kerroin tarinani vapaamuotoisesti kriisityöntekijälle ja se videoitiin.

Voiko olla mitään raadollisempaa kuin nähdä itsensä kertomassa omasta itsemurhayrityksestään ja siitä, mikä siihen johti! Olet siinä ihan rikkirevittynä.

Työntekijän kanssa kävimme videota läpi ja keskustelimme. Sain joitakin tehtäviä.

Välillä nauroimme yhdessä, välillä minä itkin. Toisinaan keskeytimme katsomisen ja palasimme takaisin päin.

Ja mikä tärkeintä, palaverit eivät kestäneet tasan 45:ää minuuttia, vaan se vei sen ajan, jonka se tarvitsi. Työntekijällä ei ollut kiire mihinkään.

Näin videolta oman epävarmuuteni ja sen, miten pihalla oikeasti olin. Siitä oppi paljon sellaista, mitä en aiemmin ymmärtänyt. Sanoinko minä oikeasti noin?

Se oli mielenkiintoista ja tervehdyttävää. Se tuli niin iholle. Kamera unohtui, kun antauduin puhumaan. Annoin kaiken tulla enkä hävennyt yhtään.

Vasta nyt myöhemmin olen tajunnut, kuinka paljon apua on tarjolla, jos sitä vain suostuu ottamaan vastaan.

«Lapsellani on hätä»

Jotta elämä ei olisi liian helppoa, lapsenikin sairastui. Senkin kanssa on nyt elettävä. Hänellä on huono olla.

Isot jutut on meneillään samaan aikaan: oma kuntoutuminen ja pojan sairaus. Yritän nyt pitää itsestäni hyvää huolta, jotta pystyn pitämään huolta hänestä.

Herranjumala, jos olisin kuollut! Miten minun lapselleni olisi käynyt? Olen enemmän kuin tyytyväinen, että olen hengissä.

Kun poika on ollut hoidettavana sairaalassa, minut on usein ohitettu ja soitettu lapsen isälle. Minähän olen se itsemurhaa yrittänyt äiti. Epävakaa ihminen.

Pojalla on ollut sairaalassa samoja kokemuksia kuin minulla aikaisemmin: hän kaipaa huomiota ja juttuseuraa. Olen joutunut antamaan ärhäkkää palautetta, että jutelkaa sille pennulle siellä! Se voi huonosti. Minä olen se itsemurhaa yrittänyt äiti, mutta minun lapsellani on nyt hätä.

En syytä pojan sairaudesta itseäni, koska niin monet asiat vaikuttavat pojankin elämään. Itsesyytökseni eivät auttaisi häntä yhtään.

Tulevaisuuden suunnitelmia

Nukun nykyisin hyvin, kiitos kysymästä. Minulla on unilääkkeitä töiden vuoksi, mutta en käytä niitä säännöllisesti.

Aion pitää huolta pojasta ja itsestäni. Käyn töissä ja tuon ruokaa pöytään.

Olen oppinut, että imuroinnin, siivoamisen ja pärjäämisen voi jättää vähemmälle. Elämässä on muutakin. Pitää olla armollinen itseään kohtaan – niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin.

Itsemurhayrityksen vuosipäivä lähestyy. Valehtelisin, jos väittäisin, ettei se yhtään pelota. En ole kuitenkaan huolissani. Tiedän, etten koskaan enää tule olemaan yhtä itsekäs kuin vuosi sitten. Tiedän myös, mihin ottaa yhteyttä, jos tilanne muuttuu huonoksi.

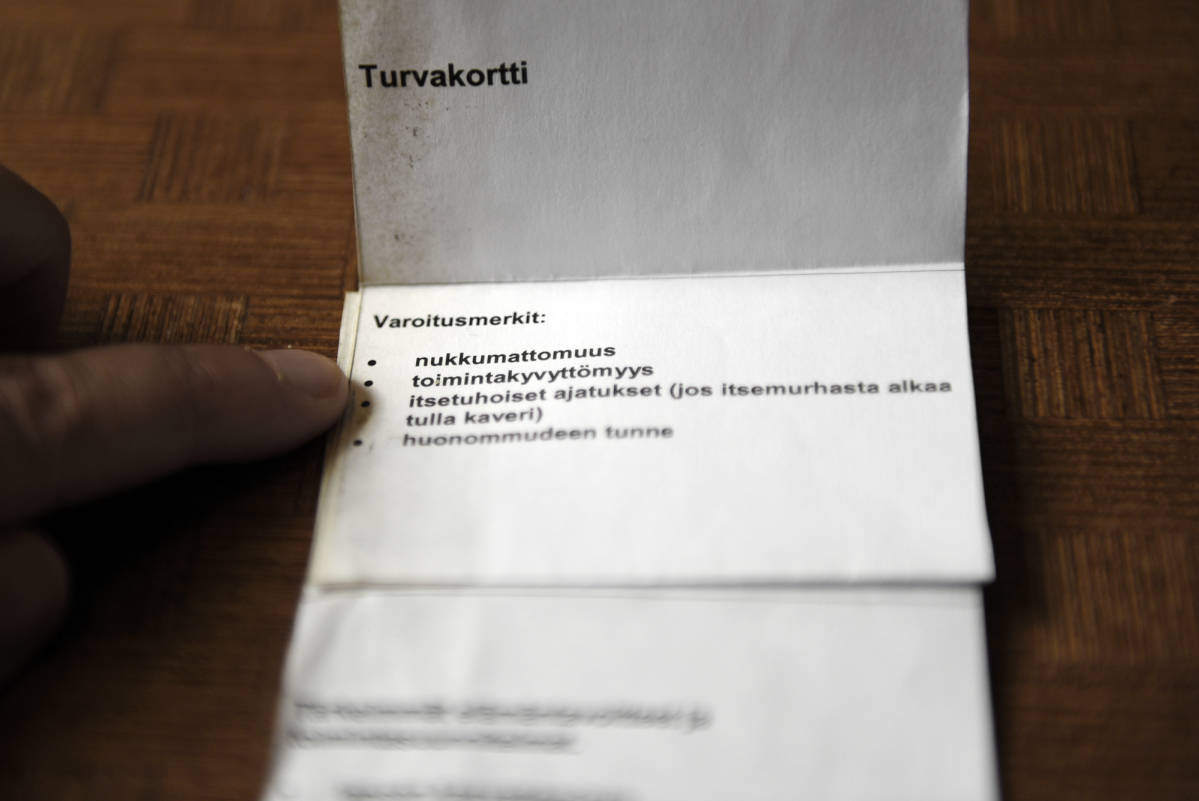

Minulla on lompakossani aina turvakortti. Siinä on lueteltu niitä varoitusmerkkejä, joista minun pitäisi huolestua.

Minulla on tulevaisuuden suunnitelmiakin. Kun täytän 50 vuotta, haluaisin lähteä lomamatkalle Dominikaaniseen tasavaltaan. Haluaisin myös tulevaisuudessa tehdä vapaaehtoistyötä vanhusten parissa.

Haluan löytää rakkauden. Ihmisen, jota minä rakastan ja joka rakastaa minua, kaikista kolhuista huolimatta. Ehkä minulla olisi vielä annettavaa.

On hyviä ja huonoja päiviä. En ole huolissani tulevasta, koska uskallan nyt olla heikko.

Haastateltavan nimi on muutettu.

10.9. on kansainvälinen itsemurhien ehkäisyn päivä. Arviolta 10 000 suomalaista yrittää vuosittain itsemurhaa. Suurimmat riskitekijät ovat vaikea masennus sekä aikaisemmat itsemurhayritykset.

Неврастения – нервное истощение – на мой взгляд, самое распространённое на сегодня заболевание. И наименее диагностированное. Она маскируется под

Неврастения – нервное истощение – на мой взгляд, самое распространённое на сегодня заболевание. И наименее диагностированное. Она маскируется под