Ne osaavat buutata itsensä, kun stressi on jatkunut liian kovana liian pitkään.

Ne osaavat buutata itsensä, kun stressi on jatkunut liian kovana liian pitkään.

Kunnon burnout panee koko ihmisen polvilleen. Kaikkein vaarallisin kohta toipumistiellä on kuitenkin se, kun energiataso alkaa uudelleen nousta. Kokeneen työpsykologin sanoin: Vaikeinta on se, kun alkaa jaksaa, mutta vielä vituttaa.

Mielen voi vallata voimakas tarve kiirehtiä takaisin sorvin ääreen ja käyttäytyä aivan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Tällöin työpaikalla ei ehkä tunnisteta uupumiselle altistavia rakenteita, eikä niitä siis voida korjata.

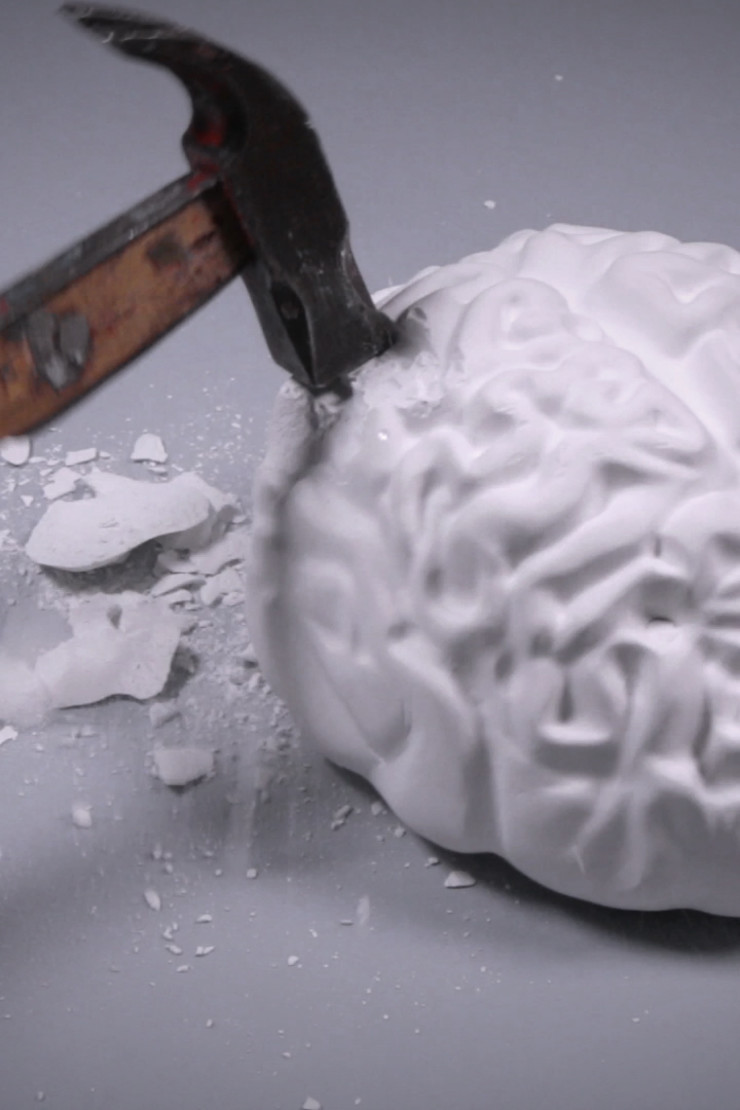

Myös aivoterveyden kannalta on vaarallista hosua palautumisen kanssa, sillä pitkäkestoinen stressi on päässyt nakertamaan aivokudosta. Aivoille on annettava rauha korjata itsensä.

Energiakriisi iskee

Jos stressi jatkuu pitkään, taisteluun vahvistava järjestelmä alkaa kääntyä ihmistä vastaan. Kortisolitasot alkavat heilahdella, eikä stressihormonijärjestelmä enää reagoi normaalisti.

Elimistön joustamiskyky heikkenee – aivan samalla tavalla kuin käy kuminauhalle, jota on venytetty liikaa.

Ihminen väsyy, sillä uupumus on energiakriisi. Kukaan ei pysty juoksemaan maratonia pikajuoksuvauhtia. Tehtävä, jonka pystyi ennen pinnistämään valmiiksi viidessä tunnissa, viekin jo 8 – 9 tuntia. Työpäivien venyminen syö voimia ja alkaa nakertaa jo itsetuntoakin. Minusta ei ole tähän. Olen väärällä alalla. En osaa mitään, ja kohta sen huomaavat kaikki.

Työkaverin näkökulmasta kollegan jaksamiskriisi voi näyttää tylyydeltä, esimiehen näkökulmasta välinpitämättömyydeltä. Uupunut itse on tällaiselle sokea, sillä hän keskittyy jatkamaan eteenpäin. Hän paahtaa kiihtyvää vauhtia kohti hetkeä, jolloin aivot ja keho buuttaavat itsensä.

Tulossa on stoppi, ja se on hyvä asia.

Liskoaivot kaappaavat vallan

Harva tietää, että jo kuukauden kestänyt stressi näkyy aivoissa rappeutumina.

Kudostuho on yksi murhe. Toinen on liskoaivojen tekemä vallankaappaus.

Liskoaivot, tunneaivot ja järkiaivot

Ihmisen aivoissa on tavallaan kolme tasoa. Niitä kutsutaan liskoaivoiksi, tunneaivoiksi ja järkiaivoiksi. Kolmen tason välillä tulee vallita tasapaino.

Yksinkertaistaen: Liskoaivot löytyivät jo muinaisilta liskoiltakin. Ne ovat karkeat ja alkeelliset. Tunneaivot ovat hieman kehittyneemmät, sellaiset löytyvät kaikilta nisäkkäiltä. Näiden lisäksi meillä ihmisillä on vielä järkiaivot, eräänlainen aivojen toimitusjohtaja. Ne sijaitsevat aivokuorella. Etuotsalohkon kuorikerros on uusin ja ihmismäisellä tavalla järkevin osa aivoista.

Hätätilan vallitessa liskoaivot kaappaavat toiminnanohjauksen, ja kaikki ihmisessä keskittyy selviämään hengissä. Etuotsalohkosta tavallaan sammutetaan valot, koska korkeatasoisempaan luovaan ajatteluun ei ole varaa uhkaavassa tilanteessa.

Liskoaivojen ylivallan alla ihminen toimii kuin vihollisten yli tömistelevä hirmulisko. Tällainen Tyrannosaurus rex ei pitkään pötkisi työpaikalla. Onneksi keho ja mieli ymmärtävät buutata itsensä, aivan kuin ylikuumentunut tietokone.

Viisaat aivot buuttaavat itsensä

Toipilas jaksaa jo käydä kävelyllä, mutta hän ei näe mitään, minkä eteen tahtoisi lähteä ponnistelemaan.

Uupumukseen johtaneet syyt eivät nukkumalla poistu. Kuvainnollisesti sanoen: haava paranee, mutta tulehdus jatkuu.

Kyynisyys ja alentunut ammatillinen itsetunto saattavat vaivata kuukausia, jopa vuosia. Jos burnoutista toipuminen jää puolitiehen, mielen pohjalle voi jäädä kytemään epäilyksiä. Onko minusta enää mihinkään? Osaanko, kelpaanko? Olenko minkään arvoinen, jos en jaksa enää suorittaa entiseen malliin?

Keskusteluavusta on tässä vaiheessa paljon hyötyä.

Panikoiva ei löydä ulospääsyä

– Ensitapaamisilla liskoaivoista tulee itkua ja kaikkea, jota uupunut ei itse ehkä edes muista jälkeenpäin. Horisontti on ihan nenän edessä, eikä hän pysty näkemään kunniakasta mahdollista ulospääsyä tilanteestaan. Burnoutin purkaminen aloitetaan hengittelemällä, sillä ensin on rauhoitettava panikoiva elimistö.

Susanna Paarlahti opastaa asiakkaitaan: – Olet nyt kuin kaarnalaivalla myrskyssä. Koeta kestää, tätä et voi suorittaa pois. Olet menossa kohti rantaa, pysy vain laivan kyydissä. Anna tunteiden ja ajatusten tulla ja mennä.

Myöhemmin on aika kiittää alitajuntaa ja kehoa ja aivoja: Kiitos, että niin hienosti buuttasitte minut.

Liskoaivojen diktatuuri kumoon maltilla

Kun kaikkein pahin on ohi, liskoaivojen hirmuvalta kaatuu ja valot palaavat etuotsalohkoon. Tunne- ja järkiaivot toimivat jälleen, ja ihminen pystyy ajattelemaan kunnolla.

Ikävä kyllä tämä tarkoittaa myös kykyä kokea morkkista. Sitä alkaa muistaa, mitä kaikkea tuli liskomoodissa tiuskittua työkavereille. Apua, mitä mä sillä tavalla otin hatkat! Huusin ja itkin. Miten noloa! Tässä kohtaa voi iskeä paniikki, jopa maaninen noste palata äkkiä töihin esittämään täysin toipunutta.

On haastavaa malttaa levätä, kun akut alkavat täyttyä, etenkin jos kokee olevansa arvokas vain suorittajana. Se, mikä tuntuu himmailulta, on kuitenkin aivojen toipumiselle välttämätöntä aikaa. Sinänsä uupuminen voi rakentaa ihmisen resilienssiä eli selviytymiskykyä. Voi olla voimauttava kokemus käydä polvillaan ja nousta sieltä ylös. Minä selvisin siitä!

Onneksemme, aivot ovat muovautuvat, mutta niille pitää antaa rauha korjata itsensä.

Vanhaan ei saa palata

Joskus organisaatio on sairas ja sairastuttava ja työntekijän uupuminen merkki tästä. Silloin yksilön hoitaminen takaisin työkuntoon ei riitä.

Viisas työyhteisö on valmis kysymään itseltään kiperiä kysymyksiä, jo ennen ensimmäistä työuupumustapausta.

- Miten meidän työpaikalla toimitaan, jos joku kokee, ettei selviä työtehtävistään?

- Mitkä ovat meidän tärkeimmät tehtävämme?

- Onko meillä tehtäviä, jotka voisi jättää tekemättä?

- Miten kiirejaksot ja luppojaksot rytmitetään?

- Onko meillä vuosisuunnitelma?

- Suunnittelemmeko me töitä, vai tapahtuvatko ne vain?

- Mitä kukin projekti maksaa meille henkisinä resursseina?

- Miten me palaudumme ja uudelleen energisoidumme työssä?

Joskus työntekijä on vain hänelle väärässä työpaikassa, väärään aikaan. Jos joutuu esittämään pystyvämpää kuin onkaan, iso osa kapasiteetista menee julkisivun pitoon. Tämä voi olla osasyy uupumiseen. Jos jatkat esittämistä, uupumus saattaa palata entistä lamauttavampana.

KUVAT: Mikko Lehtola

LÄHTEET:

Neuropsykologian erikoispsykologi Nina Uusitalo

Johtava psykologi Susanna Paarlahti, työterveyspsykologian palvelupäällikkö Pihlajalinna

Psykologian tohtori Juho Strömmer

Työterveyslääkäri Seppo Hakulinen

KIRJOJA AIHEESTA:

Minna Huotilainen: Näin aivot oppivat

Minna Huotilainen ja Leena Peltonen: Tunne aivosi

Minna Huotilainen ja Mona Moisala: Keskittymiskyvyn elvytysopas

Heli Isomäki ja Nina Uusitalo: Aivotaidot – käytä aivojasi paremmin

Seppo Soinila: Aivot – pidä huolta pääomastasi

yle.fi

Все мы чем-то травмированы. Как понять, насколько это серьезно и не мешает ли тяжелый опыт жить полной жизнью? И что делать, чтобы преодолеть травму и начать двигаться вперед?

Все мы чем-то травмированы. Как понять, насколько это серьезно и не мешает ли тяжелый опыт жить полной жизнью? И что делать, чтобы преодолеть травму и начать двигаться вперед?