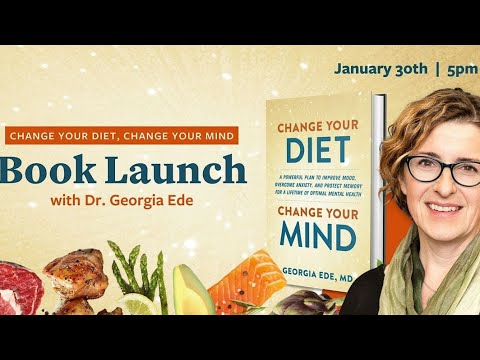

Dr Georgia Ede автор книги Change your diet, Change your mind.

Dr Georgia Ede автор книги Change your diet, Change your mind.

В выпуске The Metabolic Link на этой неделе представлено яркое интервью с доктором Джорджией Эде, психиатром, окончившей Гарвард, специализирующейся на науке о питании и метаболизме мозга. Имея более 25 лет клинического опыта, включая 12 лет в качестве колледж-психиатра и консультанта по питанию в колледже Смита и Гарвардском университете здравоохранения, доктор Эде была первой, кто предложил студентам подходы, основанные на питании, в качестве альтернативы психиатрическим препаратам. Она выступает с идеей применения диетической терапии при психиатрических расстройствах, была соавтором первого стационарного исследования кетогенной диеты для лечения резистентных к лекарственной терапии психических заболеваний и разработала первый аккредитованный курс по кетогенным диетам для специалистов в области психического здоровья. Ее новая книга «Измените свою диету, измените свое мышление» была опубликована в январе 2024 года.

Опубликованное в марте 2024 г. исследование, посвященное резистентной депрессии, показало относительную эффективность транскраниальной магнитной стимуляции при лечении пациентов, не отвечающих на терапию антидепрессантами. Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) – метод неинвазивного воздействия на кору головного мозга при помощи коротких магнитных импульсов.

Опубликованное в марте 2024 г. исследование, посвященное резистентной депрессии, показало относительную эффективность транскраниальной магнитной стимуляции при лечении пациентов, не отвечающих на терапию антидепрессантами. Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) – метод неинвазивного воздействия на кору головного мозга при помощи коротких магнитных импульсов. Yhdysvalloissa kehitetyssä IPS-valmennuksessa mielenterveyskuntoutujaa autetaan hakeutumaan töihin mahdollisimman nopeasti, sillä työnteko tukee kuntoutumista.

Yhdysvalloissa kehitetyssä IPS-valmennuksessa mielenterveyskuntoutujaa autetaan hakeutumaan töihin mahdollisimman nopeasti, sillä työnteko tukee kuntoutumista.