Коллективные катастрофы, такие как Холокост, Вторая мировая война, а также репрессии и этническое насилие, помогают осознать, что политические и социальные катастрофы, так называемые man-made disasters, т.е. антропогенные катастрофы, настолько сильно сотрясают общество, что даже поколения спустя мы вынуждены иметь дело с их травматическими последствиями. Наряду с этим они создают целый ряд особых проблем идентификации и межпоколенческих конфликтов как у жертв, так и у палачей. Кульминацией национал-социалистской завоевательной политики уничтожения стал Холокост, а затем – Вторая мировая война. Выжившие жертвы Холокоста и жители стран, подвергшихся нападению и оккупации, испытали тяжелую травматизацию, с которой продолжали жить. Но и люди, относившиеся к нации палачей, тоже пережили травмы: солдаты, участвовавшие в военных действиях на фронте, и гражданское население, которому пришлось вынести бомбардировки, бегство и насильственные депортации. Кроме того, на коллективную травму со временем наложилось переживание коллективной вины и ответственности, что присутствует в Германии в неструктурированном виде. Характерная для этой страны динамика воспоминания и защитных механизмов сформировала общественно-коллективную реальность нескольких поколений. Травматическое переживание, вина, стыд и наследие национал-социалистской идеологии образовали сложное переплетение, воздействие которого не ограничилось одним только первым поколением, но и перешло на поколение следующее. Так, потомки сделались «контейнером» для непроработанного страдания и травматизаций, непризнанной вины и ответственности их родителей, а также все еще остающихся элементов национал-социалистческой идеологии. Представители второго поколения, родившиеся до или во время войны, в детстве сами были втянуты в катастрофические события, и, в свою очередь, тоже пережили душевные и физические увечья и травматизацию. Между поколениями образовалась особая нарциссическая фиксация. Нарциссическая – потому что речь шла не только и не столько о взрослении и самостоятельном формировании личностей и идентификаций детей, сколько о том, чтобы функционализировать их для психически не переработанной истории поколения родителей.

Далее я хотел бы описать структуру и динамику травматического опыта, а также их влияние на способность к воспоминанию. В этой связи я исследую специфические межпоколенческие связи, возникающие в результате продолжающегося воздействия тяжелой травматизации.

Сначала я хотел бы обратиться к травматическому опыту, его переработке и описанию. Сделаю краткое обобщение самого важного. Я разделяю узко сформулированную дефиницию травмы. Травму часто определяют весьма свободно, и потом под нее подпадают разные формы патологического опыта. Я присоединяюсь к определению Арнольда Купера: «Психическая травма – это событие, которое резко разрушает способность Я обеспечить чувство минимальной безопасности и полноты интеграции и ведет к непереносимому страху или беспомощности или ее угрозе и вызывает длительное изменение психической организации» (Cooper, 1986, S. 44) разрушает защиты Я и его адаптивные ресурсы, всегда приводит к беспомощности, автоматическому страху и регрессии к архаическим функциям Я. Страх пробивает оборонительный щит души, организм захлестывает такое количество возбуждений, с которым невозможно справиться, в результате Я впадает в состояние полной беспомощности. Случайный чудовищный факт врывается в жизнь человека. Биологическая реакция борьбы/бегства блокирована, человек оказывается во власти травматического состояния, которое обостряется по мере его продолжительности (Krystal, 1988). Потрясенное беспомощное Я перестает бороться, боль и переполненность эмоциями больше не ощущаются им, наступает психический паралич с прогрессирующей блокадой ментальных функций. В этом кроется и причина проявляющихся позднее психогенных амнезий. Рассмотрим же с точки зрения психоаналитической теории объектных отношений несколько подробнее процессы, происходящие при травматизации. Коммуникативная диада самости и ее хороших внутренних объектов разрушается. Хорошие объекты больше не могут обеспечить внутреннюю защиту и безопасность. Как следствие возникает переживание абсолютного внутреннего одиночества и крайней безутешности. Тем самым нарушается и способность рассказывать о ключевом опыте травмы. Травма имеет тенденцию снова оживать во время так называемых вспышек памяти (flashbacks), повторяться в кошмарах и симптомах. Повторение носит характер неосознанного и внезапного проникновения, но в то же время представляет собой и попытку Я справиться с непостижимым и побороть его. Травматизированный человек пытается задним числом приручить травму как таковую и смягчить ее, давая ей имя и встраивая в доступную для понимания систему имеющих причину действий. Парадоксально, что травма, собственно, является привнесенной и чужой, но пока она остается чужой, она оживает вновь, вторгаясь во внезапных прорывах повторений, и осознать ее оказывается невозможным. Но поскольку человек как таковой не может жить без объяснений, он стремится придать своей травме индивидуальный смысл и для этого историзирует ее. Позднейшая историзация часто представляет собой маскирующие воспоминания. Если удается распознать их как таковые и реконструировать аутентичную историю, то снова открывается связанная прежде в круговых повторениях временность, и будущее, настоящее и прошлое снова вступают друг с другом во взаимосвязь (Baranger et al., 1988).

Так называемые антропогенные катастрофы (man made disasters) нацелены на аннигиляцию историко-социального существования человека. Поэтому отдельному человеку и не удается включить травматический опыт в повествование более высокого уровня, для этого необходим общественный дискурс об исторической правде травматизирующего события, о его отрицании и защитных механизмах. Только признание причиненной травмы и вины восстанавливает межчеловеческий порядок и тем самым – возможность соответствующего понимания травмы. Только благодаря этому снова может быть регенерировано потрясенное самосознание и осознание мира. Если в обществе по большей части принято прибегать к защитным механизмам, то жертвы часто чувствуют, что перенесенный опыт отдаляет их от остальных, они исключены из круга внимания, что, в свою очередь, снова разрушает их уверенность в себе, подвергает повторной травматизации или обрекает на молчание, потому что они не могут рассчитывать на понимание.

Травма – это factum brutum

Факт, у которого нет разумного объяснения, интерпретации (лат.).

В момент переживания она не может быть интегрирована в контекст значений, напротив, она его разрывает. Но пробитой оказывается также и социальная ткань, в которую тесно вплетено психическое. Репрезентации, социально передаваемое доверие, легитимации и идеалы – все это так или иначе сводится к нулю (Davoine & Gaudillière, 2004). Все это создает особые условия для воспоминаний о травме и ее последующей интеграции.

МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМАТИЗАЦИИ

Крайняя травматизация превышает психические возможности травматизированных людей, которые не в силах переработать ее. Она проникает в жизнь их детей и тем самым порождает специфические конфликты поколений. Исследовать их подробнее удалось в первую очередь благодаря психоаналитическому лечению детей лиц, переживших Холокост. У родителей, которые могли защититься от массивной травматизации только с помощью замалчивания, отрицания и дереализации, дети бессознательно перенимали выстраданное, перерабатывали его признаки в своей фантазии и отыгрывали эти фантазии во внешнем мире. Такие дети живут в двух реальностях – в своей собственной и в той, которая принадлежит травматической истории их родителей. Далее я хотел бы обратиться к подобным трансгенерационным процессам идентификации. Начну с нескольких общих замечаний относительно концепции идентификации.

Родители передают свои представления ребенку как нечто само собой разумеющееся, следят, чтобы он перенял их и вел себя в соответствии с этими представлениями. Здесь следует назвать когнитивные и аффективные имаго членов семьи, ценностных представлений, принципов воспитания и картины мира. Многое из этого передается осознанно, другое – неосознанно, как, например, представления о собственном ребенке, которые у родителей неосознанны и часто восходят к истории собственной социализации. Ребенок, привязанный к своим родителям, перенимает их представления, потому что ему хочется быть таким, как его родители, или таким, каким они его хотят видеть. В этом случае мы говорим об идентификации как об одном из центральных механизмов, связывающих поколения между собой. В процессе идентификации субъект модифицирует сознательным и бессознательным образом свои мотивы и способы поведения, так же как свои саморепрезентации. Тем самым, укрепляя свою фиксацию на объекте, субъект пытается завладеть любимым объектом.

С помощью этой классической концепции идентификации можно описать очень много нормальных трансгенерационных ситуаций. В последние десятилетия, в первую очередь благодаря изучению процессов раннего развития, в психоанализ было введено понятие проективной идентификации. Оно оказалось продуктивным для понимания тяжелых душевных патологий и важно также для исследуемых здесь нами феноменов. Так обозначают процесс фантазирования, при котором нежелательные или непереносимые представления выталкиваются из собственного образа и перемещаются на объект, на другого (Gegenüber), который таким образом идентифицируется. Нежелательная часть наблюдается и контролируется затем в другом. Благодаря этому субъект чувствует облегчение, однако без этой части себя становится беднее. Объект этого процесса не может ассимилировать чуждую ему часть и переживает ее как инородное тело. Этот выталкивающий и в то же время интрузивный процесс в разной степени характеризуется агрессией и насилием.

С учетом этих концепций идентификации мне хотелось бы описать теперь некоторые особенности, встречающиеся нам в отношениях между родителями и детьми после коллективных катастроф.

1. Идентификация у ребенка происходит не с одной только личностью или свойствами отца или матери, но и с их жизненной историей, в особенности с той ее частью, которая относится ко времени до его рождения. Опираясь на психоаналитическое обследование детей лиц, переживших Холокост, Джудит Кестенберг говорит о «транспозиции», бессознательном участии в прошлом травматическом периоде жизни родителей (Kestenberg, 1989), Х. Файмберг обозначает этот тип идентификации как складывание (télescopage) трех поколений друг в друга (Faimberg, 1987).

2. Как показывает Илани Коган в анализе своих случаев (Kogan, 1995), ребенок часто полностью идентифицирует себя с одним из родителей, однако эта идентификация навязывается ему со стороны родителей, если ребенок необходим им для регулирования их критического нарциссического равновесия. Вамик Волкан и соавт. говорят в таких случаях о «депонированной репрезентации», которую родитель выталкивает в саморепрезентацию ребенка, внутренняя система репрезентации которого превращается тем самым в резервуар для нежелательных составляющих отца или матери (Volkan et al., 2002). Когда история другого проецируется на ребенка и тот идентифицирует себя с ней, в какой-то части своей самости ребенок переживает чувство отчужденности. Такие идентификации не могут быть ассимилированы в самости, они образуют инородное тело. Николя Абрахам и Мария Торок говорят об «эндокриптической идентификации» (Abraham, Torok, 1979).

3. Речь идет о бессознательной идентификации, которая порождена, однако, не работой вытеснения, а возникает непосредственно как вчувствование в бессознательное, как замалчиваемое или как объявленное умершим содержание родительского объекта. Можно назвать это тайной или «фантомом» (Abraham, 1991), угнездившимся в динамическом бессознательном ребенка. Собственные чувства и собственное поведение, динамически связанные с этим фантомом, обнаруживают себя как заимствованные и лотносятся, собственно говоря, к родительской истории.

4. Этот тип нарциссических идентификаций характеризуется также непризнанием границ между поколениями. Размытость границ между поколениями приводит к тому, что у детей нарушается восприятие времени. Эти дети живут в двух реальностях, и прошлое смешивается у них с настоящим. Следствием этого является частичная спутанность идентификации или чувство фрагментированной идентичности. Людям, принадлежащим к этим двум поколениям, часто недостает ощущения времени собственной жизни.

ТРАВМАТИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ НА ВОЙНЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

После этих замечаний о последствиях травматизации и трансгенерационных процессах идентификации, носящих скорее общий характер, мне хотелось бы теперь более подробно остановиться на специфической ситуации людей в Германии, принадлежащих ко второму поколению, в первую очередь тех, кто во время войны был ребенком. Начну с некоторых универсальных замечаний о травматизации детей.

1. Дети любого возраста в военное время вынуждены переживать события, которые они не в состоянии переработать.

Их душевные защитные механизмы и психические ресурсы еще не так развиты, как у взрослых. К тому же еще не закрепились границы между внешним и внутренним. Детям нужна защита от их собственных внутренних страхов и преследующих их фантазий, подтверждение тому, что реальность не соответствует этим фантазиям. Детям нужны близкие взрослые, с которыми они связаны и которым можно доверять, чтобы чувствовать себя защищенно и уверенно. Анна Фрейд и Дороти Берлингем на примере обследования эвакуированных детей Хемпстедском яслях-приюте в Лондоне показали, что матери, которым удавалось сдержать свой страх во время бомбежек, могли дать ребенку, особенно маленькому, защиту настолько сильную, что он не получал травмы (Freud, Burlingham, 1949). Их результаты подтверждаются и другими немногочисленными исследованиями последствий войны и бомбардировок во время Второй мировой войны.

Тем не менее Вторая мировая война, бомбежки, бегство и депортации несли детям переживания, которые травматически превышали их силы. Как правило, даже мать не могла дать им защиту, прежде всего тогда, когда сама была полностью охвачена паникой и при этом душевно застывала или каменела от смертельного страха. Британские исследования показали, что психический шок от бомбежек был более глубоким и стойким, если ребенок оказывался в сопровождении охваченных паникой взрослых (Burt, 1943). Кроме того, британские исследования времен Второй мировой войны, а также более поздние – других войн (Arroyo, Eth, 1985) показывают, что эвакуация, разрушения населенных мест, беспорядок и неустроенность быта, отсутствие привычного жилья становятся важными травматическими стрессорами. Это могут со своей стороны подтвердить и современные исследования фиксации. Эвакуация детей из родительского дома, так называемая эвакуация детей в сельскую местность (Kinderlandverschickung) в Германии затронула многих детей и подростков, после того как начались бомбардировки крупных городов. Детей часто отправляли в отдаленные сельские районы, так что родители практически не имели возможности их навещать. К тому же это было нежелательно, потому что нацистское государство стремилось влиять на детей непосредственно, без вмешательства родителей. Тем самым провоцировалась слишком ранняя независимость детей и подростков, которая часто сопровождалась травмами расставания, сильнейшей тоской по дому и ощущением беспомощности.

2. Какие последствия для психики ребенка имели подобные травматизирующие военные события в послевоенное время?

После войны, собственно говоря, травма не изучалась. Вообще не существовало научных концепций и методов для правильной диагностики травматизации. Сегодня мы знаем, что у детей, несколько раз переживших травматические события или находившихся в травматогенных условиях длительное время (травма второго типа), развивалось устойчивое нарушение личности. Они все больше устраняются из общения, выглядят печальными, страдают ограниченностью аффектов и диссоциативными состояниями. Их воспоминания не отличаются живостью. Чем младше ребенок, тем меньше он в состоянии психически защищаться от этих травматических воздействий. Часто внутренняя замкнутость заставляет сделать ложный вывод, будто бы ребенок не особенно затронут внешними событиями. Если ребенок 4–5 лет уже в состоянии отреагировать блокадой аффектов и когнитивным ограничением, а также сохраняет функции наблюдающего Я, то ребенку более младшего возраста угрожают превышающие его силы архаические аффекты, которые со временем все больше проявляются соматически, выливаясь в состояние тревоги, захватывающей весь организм, с паническим плачем и непрерывной болью, сопровождающимися изнеможением и сонливостью. Сон обладает функцией предохранительного клапана (Krystal, 1978). В нем появляется уход от непереносимой реальности, сопровождающийся пробуждением и – при сохранении травматической ситуации – новым неконтролируемым затоплением аффектами (Krystal, 1988). Другие психоаналитические работы исследуют взаимосвязь острых реакций и наступающих позднее стойких последствий для развития характера детей и подростков.

Были установлены долгосрочные характерологические изменения, прежде всего в тех случаях, когда рядом не оказывалось эмпатического слушателя, с которым можно было говорить о травматизирующих событиях. В период после травмы ребенок старается защитить свою психику, сохранить самость и приспособиться к травме, чтобы вооружиться против нового подавляющего страха и беспомощности. И хотя приступы страха, агрессивные действия, соматическая озабоченность и болезненное беспокойство (возбуждение) (Agiertheit) постепенно отступают благодаря такому приспособлению, депрессивные состояния остаются и продолжают действовать. Депрессия – это одно из центральных долгосрочных последствий на уровне характера. Ее не сразу можно распознать на поверхности психики, она может быть спрятана за ригидным требованием к себе в достижении успехов. Но чаще всего мы можем распознать ее по неспособности испытывать радость, удовольствие и счастье. Во многих случаях депрессия открыто проявляется только с возрастом и падением работоспособности.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ – ОТ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОКОЛЕНИЯ

Кратко обрисованные здесь остаточные явления травматического военного детства в послевоенное время дополняются другими особенностями. Я ограничусь двумя пунктами, а именно упомянутыми выше трансгенерационными процессами идентификации, а также последствиями и функцией трансгенерационного молчания.

1. Психоаналитическое лечение представителей второго поколения в Германии предоставило возможность многократно изучить механизмы межпоколенческой передачи влияния родителей – прямых участников или пособников войны и преступлений времени фашизма. В первую очередь, это бессознательные идентификации по типу тех, что я описал выше, через них передается история родителей и их включенность в прошлое. (Здесь я могу изложить только некоторые аспекты, характерные для условий Германии.) Потерявшие опору родители многократно использовали детей в качестве нарциссических самообъектов, чтобы сохранить уважение к себе и собственную идентичность. В своих детях такие родители находили подтверждение действенности собственных ценностных представлений, очевидным образом утративших силу после 1945 года. Так, младшим детям часто воспитанием внушали идеалы, с поверхности которых была стерта идеология национал-социализма. Жесткость, презрение к болезни и слабости, необходимость проявлять «стойкость» и иметь «характер», быть «безусловно преданным» и прочие максимы передавались зачастую вместе с телесными наказаниями. Они образовали одно из самых упорных «эмоциональных наследий» (Koch-Wagner, 2001) того времени (Bohleber, 1997). В качестве обоснования часто можно услышать, что в этом все-таки проявляется воздействие авторитарного воспитания, которое преобладало в Германии еще до нацистского режима. Но этого объяснения недостаточно. Оно не учитывает динамики между поколениями, возникшей потому, что после падения национал-социалистского режима родители лишились внутренней уверенности. Во многих случаях так и не происходило нового осмысления или глубокой рефлексии своей включенности в нацистскую идеологию, напротив, родители уверяли себя в правильности своих ценностных представлений, воспитывая детей, которые вынуждены были выступать в функции нарциссических объектов. Кроме того, у старших детей, прошедших через идеологическую обработку в Гитлерюгенд, это время оказалось связанным со счастливыми детскими воспоминаниями. У них, в свою очередь, с течением времени также возникали трудности при попытке освободиться от ценностей национал-социализма.

Другая проблема заключена в расщеплении образа родителей, и в первую очередь образа отца. Неосознанная эмоциональная фиксация представителей второго поколения на родительских репрезентациях раннего периода их инфантильного детства устояла, несмотря все разногласия с родителями относительно их вовлеченности в национал-социализм. Часто происходило расщепление этих репрезентаций на идеализированный образ отца времени инфантильного раннего детства и образ скомпрометированного отца, который действовал как все или сам был замешан в преступлениях. Ранняя детская неосознанная либидинозная фиксация на любимом авторитетном лице, которому хранят верность, во многих случаях крайне затрудняла отделение от родителей или делала его невозможным. Несмотря на то что представители второго поколения в своих самоидентификациях и сознательных установках далеко ушли от мира своих отцов, многие из них так и не смогли преодолеть расщепления отцовского образа. Положительная фиксация оставалась в подсознании, однако создавала конфликт лояльности, заставлявший уважать родительские табу, а не подвергать их сомнению. Вот так часто смешивались стремление к правде и обнаружению замалчиваемой и отрицаемой истории и протекавшие одновременно процессы защит. Выяснение отношений с поколением отцов, проходившее в обществе, нередко останавливалось на пороге собственного дома, табу которого не нарушались. Слишком болезненно и катастрофически страшно было решиться переступить его. Тем самым детское Я все время неосознанно подвергалось опасности стать сообщником родителей и их установок. Я-идеал и Сверх-Я этих представителей второго поколения постоянно были под угрозой компрометации. Неспособность задать вопрос создавала затуманенные зоны в собственном ощущении реальности, повреждая тем самым межпоколенческое формирование идентичности.

Распознавание и проработка такой душевной констелляции были для представителей второго поколения чрезвычайно болезненными, но этот процесс во многом помогал ослабить теснейшую эмоциональную связь с собственными родителями или вовсе освободиться от нее, создать дистанцию, обретя более независимую точку зрения. Во многих случаях просвещение и реконструкция оказывались возможными только во фрагментарном виде, потому что нельзя было сломить молчание родителей, или дети слишком поздно начинали заниматься выяснением истины, или родители к тому времени уже умерли, так что раскрыть семейные тайны было уже невозможно. Николя Абрахам говорит о некоем фантоме, который может заполнить ниши семейного вспоминания и продолжить свое воздействие на бессознательном уровне (Abraham, 1978). И хотя такое положение дел не имеет особых патологических последствий, многим представителям второго поколения приходится жить в непреодолимой амбивалентности, не зная, были ли их родители втянуты в национал-социализм и его преступления и насколько глубоко. Третье поколение сейчас стремится определить свое место в этом ряду. У него свой собственный, более независимый взгляд на прошлое и на семейные проблемы. Тем не менее и в этом поколении мы встречаемся с тем же конфликтом лояльности, хотя и в ослабленной форме.

2. В 1980-е годы во многих исследованиях по второму поколению на первом плане были поступки отцов и их переработка, в меньшей степени – дети с их опытом национал-социализма и войны. Да и споры с поколением родителей об их участии в национал-социализме и войне долгое время отвлекали внимание самих представителей второго поколения от рефлексии их собственной истории, которая не исчерпывалась идентификацией с поколением родителей. Эти истории детства долгое время оставались во многих отношениях terra incognita, скотомизация которой начинает отступать только сейчас. Дети войны, часто сами получившие травму, сначала нередко отстранялись от собственного опыта и воспоминаний или подавляли их. Стараясь не думать об этом, они часто приходили к вытеснению и отрицанию. Так, из сообщений мы узнаем, что на улицах они не видели искалеченных трупов или, по крайней мере, не помнят об этом (что им самим порой казалось странным). В интервью можно также услышать, что во время долгого пути беженцев на запад, собственно, ничего не происходило, и они ни о чем больше не могут вспомнить. Другие, наоборот, отчетливо помнят определенные события, неизгладимо врезавшиеся в память. Чтобы жить дальше, детям и молодежи приходилось многое держать в себе и «забывать». Они были не в состоянии вербализировать ядро травматического опыта, поэтому оно и не могло быть интегрировано психически. Во многих отношениях травматические последствия продолжались всю жизнь. Эпидемиологические обследования, проводимые в 2008 году, показали, что на сегодняшний день в Германии среди лиц старше 60 лет наблюдается в 2–3 раза более высокая частота посттравматических стрессовых расстройств, чем в группах более молодого возраста (Kuwert et al., 2006; Maercker et al., 2008).

С психологической точки зрения отщепление отрицательного опыта поначалу приносило облегчение, но за подобное приспособление к травме приходилось платить свою цену, как показали исследования отсроченных последствий травмы у детей. Я не могу проследить этого в деталях для популяции детей военного времени. Однако для современных исследований травмы эти результаты могут послужить объяснением того, почему потребовалось столь долгое время, прежде чем представители поколения детей войны начали говорить о пережитом ими во время войны и рассказывать свои истории. Когда они говорят об этом, то сталкиваются с опасностью превратиться в коллективном воспоминании в потерянное поколение. Будь это так, переработка катастрофической истории исчерпывалась бы выяснением поступков действующих лиц и судеб их жертв. Обычно дети не являются предметом историографии. Замалчивание своей истории детьми войны не только приводит к пробелам в их собственной идентичности, но и к тому что они повторяют в отношении следующего, третьего поколения ту политику молчания, за которую они сами так осуждали собственных родителей.

https://ezopage.com/

ОКР часто называют фобией специфических мыслей, которые плотно входят в нашу жизнь, вызывая высокую тревогу, дискомфорт и дистресс. Данные мысли подобно щупальцам впиваются в человека и не отпускают его. В этой статье, уважаемый читатель, мы попробуем разобрать большинство подобных мыслей и их механизм воздействия на человека. Зачем?

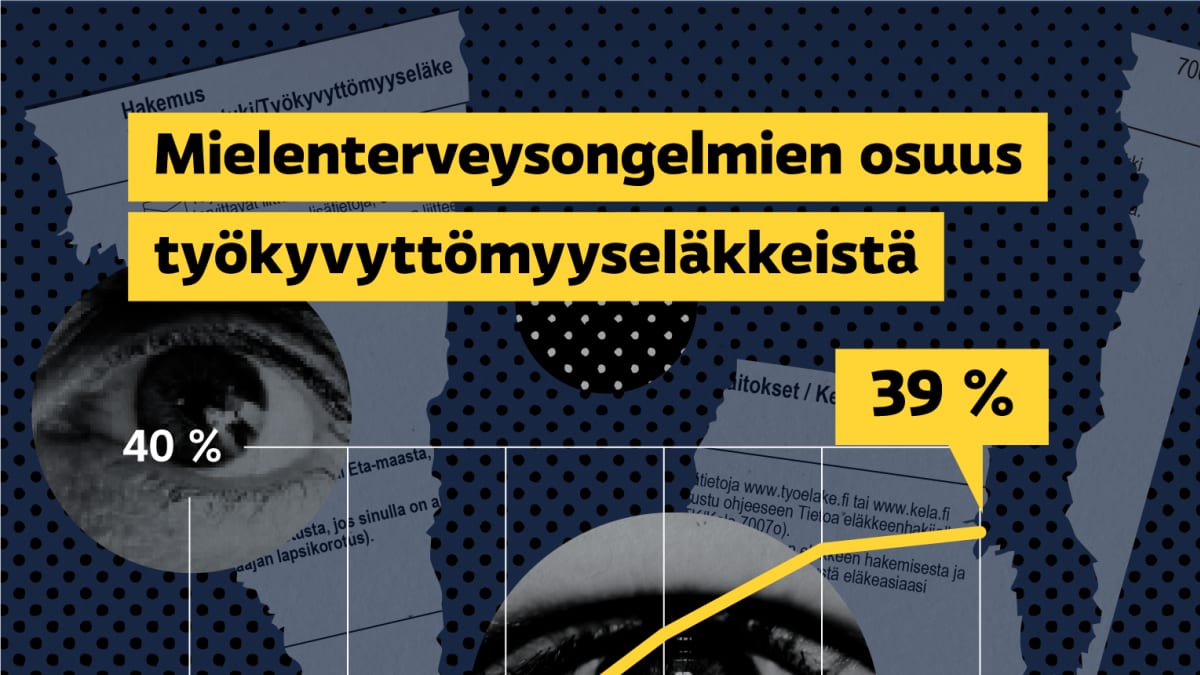

ОКР часто называют фобией специфических мыслей, которые плотно входят в нашу жизнь, вызывая высокую тревогу, дискомфорт и дистресс. Данные мысли подобно щупальцам впиваются в человека и не отпускают его. В этой статье, уважаемый читатель, мы попробуем разобрать большинство подобных мыслей и их механизм воздействия на человека. Зачем? Tutkijat arvioivat, että Kelan terapiatukeen kuuluva raha maksaa itsensä takaisin esimerkiksi työttömyyskorvausten vähenemisenä. Kaikkia paukkuja ei silti kannata laittaa psykoterapian tukemiseen.

Tutkijat arvioivat, että Kelan terapiatukeen kuuluva raha maksaa itsensä takaisin esimerkiksi työttömyyskorvausten vähenemisenä. Kaikkia paukkuja ei silti kannata laittaa psykoterapian tukemiseen. Доктор философии, аналитик Немецкого психоаналитического общества Вернер Болебер о том, как непроработанные травмы войн и антропогенных катастроф передаются от родителей к детям (как у жертв, так и у палачей), на бессознательном уровне влияя на них, насколько замалчивание и отрицание усиливают травматизацию и как она формирует общественно-коллективную реальность нескольких поколений.

Доктор философии, аналитик Немецкого психоаналитического общества Вернер Болебер о том, как непроработанные травмы войн и антропогенных катастроф передаются от родителей к детям (как у жертв, так и у палачей), на бессознательном уровне влияя на них, насколько замалчивание и отрицание усиливают травматизацию и как она формирует общественно-коллективную реальность нескольких поколений.