Немного истории

О кишечной нервной системе впервые заговорили в начале прошлого столетия, когда в 1907 году американский врач Б. Робинсон и британский физиолог И. Лэнгли независимо друг от друга опубликовали результаты исследований о взаимосвязи кишечной микрофлоры и нервной системы человека. Именно в этот период был введен термин «желудочно-кишечная нервная система».

Ученые обнаружили, что в кишечнике имеется разветвленная сеть нервных клеток, по которым постоянно «блуждают» импульсы и сигналы. Из-за такой активности ученые посчитали такое скопление клеток брюшным мозгом.

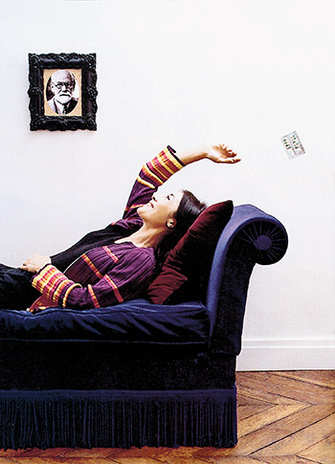

ВТОРОЙ МОЗГ

Примечательно, что после открытия кишечного мозга ученые стали обнаруживать все более интересные явления. В частности, выяснилось, что мозг в кишечнике устроен практически так же, как и головной мозг. Вы будете удивлены, но при болезнях Альцгеймера или Паркинсона в тканях кишечного мозга обнаружены такие же нарушения, как и в тканях головного мозга.

Так, нервная система кишечника – это не простое скопление нервных клеток, которые выполняют команды центральной нервной системы (как об этом думали раньше). Интересно, что кишечный мозг способен проводить сложные процессы самостоятельно. Все аспекты пищеварения контролируются кишечным мозгов сложной сетью нейронных клеток. Как и в головном мозге, здесь имеется система нейротрансмиттеров и протеинов, координирующих деятельность кишечного мозга.

Нейроны желудочно-кишечного тракта вырабатывают нейромедиаторы, которые теоретически могут преодолевать гематоэнцефалический барьер и, например, проникать в гипоталамус. Другими словами, химические и электрические сигналы, которые подаются кишечным мозгом в головной мозг, безусловно, оказывают влияние на наше настроение.

Последнее время активно ведутся исследования о том, каким образом кишечные бактерии могут оказывать влияние на мозг. В частности, у мышей было выявлено, что метаболиты, которые вырабатываются кишечной микрофлорой, оказывают влияние на гематоэнцефалический барьер.

Связь между кишечником и мозгом происходит через эндокринную, нервную и иммунную системы. Установлено, что кишечная микрофлора не только влияет на функции кишечника, но также воздействует на центральную нервную системы. Примечательно, что кишечная микрофлора может стать одним из существенных факторов в развитии депрессии и иных когнитивных патологий.

Кишечная микрофлора оказывает действие на барьерную функцию слизистой оболочки, вызывая иммунный и нейроэндокринный ответы. Исследования показывают, что существует четкая взаимосвязь между воспалением слизистой оболочки, ее моторными и сенсорными функциями при изменении кишечной микробиоты.

МИКРОФЛОРА И СТРЕССЫ

Интересные исследования были проведены на крысах, которые показывают, что нарушения в составе микрофлоры кишечника у крыс приводит к стрессовым реакциям и более депрессивному поведению. С другой стороны, если молодым крысам давать пробиотики, то признаки депрессии в зрелом возрасте уменьшались. Данные исследования натолкнули на мысль о существовании четкой взаимосвязи между качественным и количественным составом микрофлоры кишечника и психическим здоровьем.

После экспериментов над животными исследования провели и на людях. Участниками стали молодые здоровые мужчины, которые в течение определенного периода времени принимали пробиотические препараты на основе бифидобактерий, снижающих уровень психологического и физиологического стресса. Ирландский нейробиолог, доктор Джерард Кларк на ежегодном собрании Сообщества нейронаук представил результаты этого исследования. Как показывают наблюдения, регулярный прием пробиотиков у обследуемых мужчин приводит к снижению уровня кортизола (гормон стресса) и тревожности. Участники исследования отмечают, что во время приема пробиотического препарата они ощущали себя менее напряженными, а их зрительная память стала значительно лучше.

Исходя из результатов данного исследования, можно предположить, что микрофлора кишечника является одним из ключевых регуляторов функционирования головного мозга. В этой связи одним из новейших подходов в лечении патологических стрессовых состояний заключается в применении так называемых психобиотиков – микроорганизмов, способных положительно влиять на психическое здоровье человека.

МИКРОФЛОРА И ТРЕВОЖНОСТЬ

Давно подмечена связь между воспалением и уровнем тревожности. Чем больше воспалительных процессов в организме человека (в частности, в кишечнике), тем выше степень тревожности. Кишечная микрофлора может выступать одним из триггеров тревожного состояния. В одних исследованиях было показано, что те же пробиотические препараты могут быть перспективными лекарствами для лечения воспалительных заболеваний кишечника, что автоматически приводит к снижению уровня тревожности у человека.

В 2011 году группа ученых из Университета Мак-Мастера провела любопытные исследования, которые заключались в пересадке образцов микрофлоры кишечника от одних мышей другим. Выяснилось, что с пересадкой кишечной микрофлоры менялось и поведение животных. Так, если микрофлора пересаживались от более «застенчивых» мышей к более «агрессивным», то последние становились менее агрессивными. Такой же феномен прослеживается и в отношении уровня тревожности. Если от беспокойных животных пересадить микрофлоры к здоровым, то у последних несколько повышается уровень тревожности.

МИКРОФЛОРА И ДЕПРЕССИЯ

Как и в отношении с тревогами, у депрессии также имеется воспалительный компонент. Взаимосвязь между микробиотой и депрессией была обнаружена совсем недавно. В частности, было выявлено, что бактерии Oscillibacter вырабатывают специфические химические вещества, которые действуют как естественный транквилизатор. Последний имитирует действие гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) – нейромедиатора, который понижает нервную активность мозга и может вогнать в состояние депрессии.

Установлено, что некоторые почвенные микробы оказывают модулирующее действие на иммунную систему человека. Такое свойство можно использовать для создания вакцин против стресса и депрессии. В пользу этого предположения указывает тот факт, что за последние десятилетия человек перестал контактировать с почвенными бактериями, что и привело к росту числа множества различных заболеваний, в том числе и депрессии.

Исследования, проведенные в Медицинской школе Университета Северной Каролины, показывают взаимосвязь между состояние кишечной микрофлоры и анорексией. У больных анорексией было выявлено незначительное разнообразие кишечной микрофлоры, что негативно сказывается на состоянии центральной нервной системы. Установлено, что, если пациентам с анорексией увеличить кишечный микробиом, то это приводит к улучшению настроения и изменению поведенческих реакций. В сочетании с психотерапией и медикаментозным лечением такой комплексный подход может быть оправдан.

http://www.likar.info

Антидепрессанты значительно облегчают симптомы депрессии. Но могут ли они заменить психотерапию?

Антидепрессанты значительно облегчают симптомы депрессии. Но могут ли они заменить психотерапию? Стало известно, что антидепрессанты влияют на людей, больных депрессией, совсем не так, как на тех, кто страдает другими расстройствами, к примеру, сексуальными.

Стало известно, что антидепрессанты влияют на людей, больных депрессией, совсем не так, как на тех, кто страдает другими расстройствами, к примеру, сексуальными. Кишечные бактерии не только влияют на качество пищеварения, но и на настроение. Установлена четкая взаимосвязь между количественным и качественным составом кишечной флоры, стрессами и даже депрессией.

Кишечные бактерии не только влияют на качество пищеварения, но и на настроение. Установлена четкая взаимосвязь между количественным и качественным составом кишечной флоры, стрессами и даже депрессией.