Россия на протяжении многих лет занимает верхние позиции в списках стран с наибольшим количеством самоубийств, а примерное количество суицидальных попыток может достигать 430 тысяч в год. При этом в стране не выстроена не только профилактика, но и реабилитация таких пациентов. Подробнее о том, что ждет россиян после попытки суицида, — в репортаже «Таких дел»

Россия на протяжении многих лет занимает верхние позиции в списках стран с наибольшим количеством самоубийств, а примерное количество суицидальных попыток может достигать 430 тысяч в год. При этом в стране не выстроена не только профилактика, но и реабилитация таких пациентов. Подробнее о том, что ждет россиян после попытки суицида, — в репортаже «Таких дел»

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2019 год, на 100 тысяч человек в России приходилось 24 самоубийства. Согласно Росстату, в 2019 году было совершено 17 192 самоубийства. Подсчитать количество суицидальных попыток, не завершившихся смертью, сложнее, но американская организация SAVE сообщает, что на каждый совершенный суицид приходится 25 попыток. Если пользоваться этой оценкой, примерное количество суицидальных попыток в России находится на уровне 430 тысяч в год.

Далеко не всегда человек сам обращается за помощью после попытки самоубийства. Еще реже за помощью обращаются на этапе суицидальных мыслей и намерений. А то, что происходит с пациентами, когда их госпитализируют, в России до сих пор сильно зависит от «знакомого врача», который может замолвить словечко, региона проживания и простого везения. Многим не везет.

«Единственная травма осталась из-за больницы»

Аля из Москвы решила умереть 14 марта 2021 года. В последние две недели перед попыткой самоубийства она не могла найти в аптеках препараты, которые принимает от рекуррентной депрессии и пограничного расстройства личности.

Это значительно ухудшило ее эмоциональное состояние, и она приняла импульсивное решение в моменте. «Я понимала, что завтра передумаю, — вспоминает она. — Но я решила сразу: все».

Девушка приняла большую дозу разных таблеток и стала описывать свои ощущения в твиттере. «Я просто хотела умереть, не знаю, зачем начала писать в твиттер», — говорит Аля. Записи девушки увидела ее коллега и выехала к ней со своим отцом, они вызвали скорую и пытались выломать дверь. Позже приехали и мама Али с отчимом. Они вызвали специальную службу, чтобы вскрыть дверь. Следом прибыли скорая помощь и полиция.

Алю забрали в реанимацию, откуда вскоре перевели в психосоматическое отделение. Там стало по-настоящему страшно: дверей не было ни в палатах, ни в туалетах, позвонить домой можно было только один раз в день, а вокруг были люди с аналогичным травматичным опытом и другими расстройствами.

В палате лежали шесть человек — ровесницы Али после попытки суицида или передозировки наркотиками и женщина, которая «исправно спрашивала», не собираются ли они расчленить ее семью. «Еще в отделении была женщина, которая размазывала свои экскременты по стенам. А другая молилась, потому что боялась темных демонов», — вспоминает девушка.

Ночью раздавались громкие крики — кричали и плакали пожилые женщины. Их связывали, завязывали им глаза, «чтобы не орали», и многие пациенты просили медсестер сделать им перед сном уколы феназепама (препарат, который подавляет работу центральной нервной системы. — Прим. ТД) — чтобы уснуть.

Узнав о ситуации, отчим Али договорился с заведующим о переводе дочери на лечение в больницу № 20. Но ночью, за день до назначенной даты, за Алей внезапно приехала бригада скорой помощи. Выяснилось, что лечащий врач перенаправил ее в другую психиатрическую больницу.

Але отдали черный пакет с вещами, в которых она поступила в больницу, — одеялом, пропитанным рвотой. Переодеться было не во что, поэтому девушке велели ехать в тапках и больничной ночнушке. Родителей не предупредили о ее переводе — когда мать приехала в отделение с чистыми вещами, Алю уже увезли.

Как в России лечат после попытки самоубийства. Иллюстрация на тему истории АлиИллюстрация: Мария Венславская-Грибина для ТДВ психиатрической больнице Алю приняли два санитара. Первым делом один из них заметил ее татуировки: мол, это что за АУЕ (признано в России экстремистской организацией. — Прим. ТД).

Как в России лечат после попытки самоубийства. Иллюстрация на тему истории АлиИллюстрация: Мария Венславская-Грибина для ТДВ психиатрической больнице Алю приняли два санитара. Первым делом один из них заметил ее татуировки: мол, это что за АУЕ (признано в России экстремистской организацией. — Прим. ТД).

После этого Аля — без нижнего белья, в тонкой ночнушке — осталась в кабинете с врачом и двумя женщинами, которые заполняли данные истории болезни. Из вопросов девушка узнала, что в психосоматическом отделении ей поставили диагноз «психопатия». Узнав из истории болезни о ее опыте употребления наркотиков (к тому моменту она давно прекратила их употреблять), врач стал агрессивнее. Он начал называть ее наркоманкой. Аля возмутилась. Он ответил, что ее мнение «вообще ничего не решает», отказался предоставить ей согласие на госпитализацию и позвал санитаров.

Санитары связали Алю, по ее словам, ее опрокинули на пол и стали удерживать. «Я лежала на полу и говорила: можно я сяду? А он [врач] отвечал, что я не заслуживаю сидеть, что я наркоманка, а не человек», — рассказывает девушка.

«Я ужасно себя чувствовала. Мне пришлось унижаться, просить, чтобы они меня не били, — а я гордый человек, и меня это очень сломало. Единственная травма осталась не из-за того, что я пыталась умереть, а вот из-за этой больницы», — говорит Аля.

Когда санитары и врач прекратили издеваться, девушка разрыдалась. Один из санитаров снова стал дразнить ее — «лошадью», намекая на лишний вес, другой — смеяться, что она валялась голая. Аля крикнула одному из них: «Ты садист», и тот пригрозил ей, что если она будет «тыкать», получит пять уколов аминазина (повышенную дозировку нейролептика. — Прим. ТД).

Когда женщины в кабинете закончили заполнять бланки, а Алю стали уводить, они с разочарованием сказали ей вслед: «Эх, шоу закончилось».

«Держали как задержанного — выкрутили руки за спиной»

После суицидальной попытки россиян не всегда госпитализируют в психиатрическую больницу. Иногда пациенты поступают в стационары другого профиля, например в травматологию, токсикологию или хирургию. Дальше пациента может осмотреть больничный психиатр и вынести решение о переводе в психиатрический стационар. Но важно подписать согласие на госпитализацию. Единой формы нет, но в документе должно быть прописано, что пациент соглашается на психиатрическую помощь, стационарные условия, медикаментозную поддержку.

Принципом информированного согласия часто пренебрегают: россиянам предлагается подписать бумаги не глядя. В качестве альтернативы персонал больниц пугает долгосрочным принудительным лечением по суду: согласно статье 29 ФЗ «О медицинской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», она возможна в случаях, когда человек представляет опасность для себя или окружающих, недееспособен (то есть не может самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности), а также когда его психическое расстройство «обуславливает существенный вред здоровью, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи».

Без согласия, по звонку матери осенью 2017 года в психиатрическую больницу определили и 16-летнего Артема. Медикам хватило слов родительницы, несмотря на то что решения родителей о госпитализации достаточно только до достижения ребенком 15 лет.

Как в России лечат после попытки самоубийства. Иллюстрация на тему истории АртемаИллюстрация: Мария Венславская-Грибина для ТДВсе произошло, когда Артем с матерью поссорились из-за его планов на университет: он хотел изучать физику, а мать настаивала, чтобы он шел на экономический факультет. Молодой человек услышал, как мать стала звонить в скорую психиатрическую помощь и говорить, что сын заперся в комнате и собирается что-то с собой сделать.

Как в России лечат после попытки самоубийства. Иллюстрация на тему истории АртемаИллюстрация: Мария Венславская-Грибина для ТДВсе произошло, когда Артем с матерью поссорились из-за его планов на университет: он хотел изучать физику, а мать настаивала, чтобы он шел на экономический факультет. Молодой человек услышал, как мать стала звонить в скорую психиатрическую помощь и говорить, что сын заперся в комнате и собирается что-то с собой сделать.

У Артема таких намерений вовсе не было. Взбешенный ссорой, он оделся и вышел на прогулку.

На лестничной клетке он встретил трех человек в медицинской форме — двух мужчин и одну женщину. Мужчины схватили его в охапку и повели вниз, затолкнув в машину. «Держали как задержанного — выкрутили руки за спиной, — вспоминает Артем. — Я был в таком шоке, что даже пошевелиться не мог».

Его отвезли в психоневрологический диспансер напротив дома — дорога заняла около минуты, проводили в комнату для досмотра, где забрали обувь и куртку, затем отвели в наблюдательную палату, выдали постельное белье и сказали застилать себе кровать. «Меня просто там оставили, и все, почему-то больше со мной никто не разговаривал», — говорит Артем.

Никаких бумаг ему подписать не дали — вплоть до определения в палату подросток не понимал, что происходит.

«Ссать ты пойдешь тогда, когда скажу я»

В сентябре 2020 года житель Челябинска Амир Биесов почувствовал, что его эмоциональное состояние резко ухудшилось, и вызвал скорую.

Бригада приехала через 20 минут: Биесов встретил трех медиков, объяснил, что находится в очень тяжелом состоянии, уже год принимает антидепрессант, который не помогает, а лечащий врач не предлагает новой схемы. Врачи скорой предложили госпитализацию, и Биесов согласился. «Я даже не спрашивал о других вариантах — не думал, что госпитализация будет хуже, чем что-либо еще, — рассказывает он. — Если бы мне сделали укол, выписали таблетки или дали направление на дневной стационар, я бы согласился на это».

Биесова госпитализировали в психоневрологическую больницу на улице Кузнецова, где наблюдаются пациенты со всей области. Расспросили о причинах суицидальных мыслей, жалобах, узнали о текущем лечении. Когда мужчина сказал врачу, что хочет покончить с собой, тот спросил, на каком этаже он живет. «Я отвечаю: на третьем. Спрашивает: а как ты хотел? Говорю: хотел ******», — говорит Биесов, ненадолго замолкает, признается, что вспоминать об этом трудно.

По его словам, врач начал советовать, какое здание найти, чтобы оттуда ***”. Тон медика стал очень грубым.

Ожидаемой поддержки при обращении к неотложной помощи не получила и Диана (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ТД) из Санкт-Петербурга. В 2020 году у нее случился нервный срыв, которому предшествовал длительный эпизод депрессии. Каждый день она жила с ощущением, что вот-вот бросится под *****. В один из дней она вышла от своего психотерапевта, зашла в бар, выпила несколько шотов и осознала, что, если сейчас зайдет в метро, то точно *******, а значит, ехать никуда нельзя и нужно обратиться за помощью прямо сейчас.

Было около десяти часов вечера. Диана позвонила своему молодому человеку. Он приехал в тот же бар, и они вместе стали звонить в скорую помощь, объяснили, что у девушки суицидальные мысли и срочно нужна помощь специалиста. К ним отправили бригаду скорой помощи и уверили, что все будет в порядке: с Дианой поработает психиатр.

Когда приехала скорая, Диану сразу спросили, пила ли она алкоголь. Она сказала, что пила. Врачи ответили: «А, ну ясно», объяснили, что раз уж они вызвали скорую, то ей придется с ними ехать и отдали ее молодому человеку ее паспорт и мобильный телефон.

Девушку доставили в одну из старейших городских больниц, сняли с нее сережки и шнурки, вынули шнурок из толстовки. Затем ее завели в маленькое помещение — размером примерно шесть на шесть квадратных метров. Там лишь стояла маленькая скамейка, на которой можно было лечь, лишь согнув колени. Крошечное окно в палате едва пропускало свет. Соседями оказались алкозависимые люди.

Диане не разрешали никому звонить и выходить из «бункера». Когда она захотела в туалет, охранник ее не пустил со словами: «Ссать ты пойдешь тогда, когда скажу я» и рекомендовал ей писать в свои кроссовки.

«Через час я уже была к этому готова. Он заглянул в окно прямо в тот момент, когда я начала снимать штаны. Это был самый унизительный момент в моей жизни», — вспоминает девушка.

После этого охранник вывел девушку в туалет. По дороге она снова расплакалась и попросила его позвать врача. Тогда охранник, продолжает она, ударил ее по шее и, закинув обратно в «бункер», закрыл дверь со словами, что все пациенты — «алкаши и психопаты ненормальные».

Как в России лечат после попытки самоубийства. Иллюстрация на тему истории АмираИллюстрация: Мария Венславская-Грибина для ТДКогда к девушке, наконец, зашел психиатр, он застал ее в слезах. Врач сказал Диане, что не вернется, пока она не «начнет себя нормально вести». «Соседи из соседней “камеры” услышали, что я плачу, спросили, как я себя чувствую. Один из них дал мне кнопочный мобильный телефон. Тогда я смогла дозвониться до мамы и молодого человека, рассказать им, что происходит», — продолжает Диана. Родственникам объяснили, что девушку продержат там двенадцать часов «как буйную».

Как в России лечат после попытки самоубийства. Иллюстрация на тему истории АмираИллюстрация: Мария Венславская-Грибина для ТДКогда к девушке, наконец, зашел психиатр, он застал ее в слезах. Врач сказал Диане, что не вернется, пока она не «начнет себя нормально вести». «Соседи из соседней “камеры” услышали, что я плачу, спросили, как я себя чувствую. Один из них дал мне кнопочный мобильный телефон. Тогда я смогла дозвониться до мамы и молодого человека, рассказать им, что происходит», — продолжает Диана. Родственникам объяснили, что девушку продержат там двенадцать часов «как буйную».

В итоге ее действительно выпустили. На приеме у психиатра она пообещала, что больше ничего не хочет с собой сделать: «была готова сказать все, что угодно, лишь бы не возвращаться туда».

«Единственное, что меня хоть как-то спасало, что через это маленькое окошко видела часы, на которых было время. Так можно было хотя бы за чем-то следить, стараться не сойти с ума» — на этих словах Диана начинает горько плакать и не сможет успокоиться до конца нашего разговора.

Когда она поделилась историей со своим психотерапевтом, та ответила: «Надеюсь, теперь ты будешь спокойнее и мы не попадем в такие ситуации». С тех пор она больше не рассказывала о своих двенадцати часах ада никому. «Я не думаю, что со мной происходило что-то страшнее, — говорит она. — Я пережила насилие, ухаживала за тяжелобольным отцом, но это все крохи по сравнению с той ночью».

Где держали Диану эти двенадцать часов, она до сих пор не понимает, а представители больницы на запрос «Таких дел» ответили, что «таких блоков у них нет».

«Когда колют галоперидол, спишь двадцать часов»

После приема и регистрации пациента с суицидальной попыткой или суицидальными намерениями помещают в наблюдательную палату: это необходимо для того, чтобы предотвратить повторную попытку самоубийства и определить остроту состояния перед переводом в другое отделение (например, острое или санаторное). Обычно это занимает до трех суток.

16-летний Артем провел в наблюдательной палате почти полгода.

Его соседи по палате постоянно лежали на «вязках». «Вязки» — это фиксация пациента с помощью веревок или рваных кусков ткани к кровати за руки и ноги. Иногда жгутом фиксируют и шею.

Вторым был бритый налысо подросток с огромным шрамом на всю голову, оставшимся, по слухам, после удара отца. «Вязок» он избежал, потому что ухаживал за другим больным в палате — мужчиной за сорок после попытки суицида, который сломал себе обе ноги и одну руку и после перевода в психоневрологический диспансер из реанимации все не мог двигаться. За ним нужно было убирать утку.

Среди постоянных обитателей палаты был мужчина лет тридцати, который время кричал и угрожал убить соседей по палате. Другой сосед Артема жаловался, что у него в носу постоянно разговаривает Путин. «У нас же еще в общей зоне был все время включен телевизор с Первым каналом — и там тоже все время разговаривал Путин, — рассуждает Артем.— Я и думал: братан, а ты вообще уверен, что с тобой что-то не так?»

Правда, в общую зону Артема не пускали — новости Первого канала он слышал только через закрытые двери наблюдательной палаты. На дверях была щеколда и цепь. Лишь в определенное время Артема и соседей по палате выпускали в столовую. Затем загоняли обратно. Но в порядке исключения санитары разрешали Артему покидать палату, чтобы выходить самостоятельно в туалет, а не использовать утку.

В отличие от него Але в наблюдательной палате после издевательств санитаров пришлось спать связанной — «слава богу, связывали только руки».

«Со мной просто не общались»

Аля боялась, что теперь, когда она попала в такое учреждение, ее уволят и отчислят из вуза или поставят на учет. Только потом ей объяснили, что учета как такового нет, и на ее учебе и работе госпитализация не отразится.

Она очень часто плакала. Санитарки заявили ей, что «здесь не любят тех, кто плачет». Когда она не смогла успокоиться после второго предупреждения, ей сделали укол. «Мне уже когда-то кололи галоперидол, и утром я поняла, что это точно он, — рассказывает Аля. — Обычно колют феназепам, но это был точно не он. Когда колют галоперидол, спишь двадцать часов».

Затем из надзорной палаты ее перевели в «острое», и там с ней впервые поговорил психиатр. С момента суицидальной попытки прошло шесть дней. Психиатр упрекал Алю за агрессивное поведение и «драку с санитарами» и стал говорить о диагнозе «психопатия».

«Я рассказала ему про свой настоящий диагноз — пограничное расстройство личности, который стоит у меня с семнадцати лет, — говорит она. — А он мне хотел поставить биполярное. Пришлось объяснять, что такое пограничное. Казалось бы, его в 1980-х лечили уже». Врач назначил Але нейролептики, от которых ей становилось плохо. Среди побочных эффектов было повышение пролактина: из груди шло молоко.

Позже Аля узнала, что у девушки с параноидальной шизофренией из ее палаты было то же лечение, что и у нее. Соседку по палате с биполярным расстройством лечили по такой же схеме.

Артему лечение прописали сразу, правда, без консультаций.

Только на выписке он узнал, что в его схему входили антидепрессант феварин и нейролептик рисперидон.

Амиру Биесову в первый день дали антипсихотики галоперидол и аминазин, притом что у него в анамнезе не было психоза, основного показания для использования подобных препаратов. О том, что именно он принимал, Биесов, как и многие, узнал случайно: о назначаемых препаратах с ним никто не разговаривал.

По словам Биесова, первый месяц он провел «в состоянии овоща»: ему позвонила близкая подруга, а он ее не узнал, а также с трудом узнал мать, когда она приехала его навестить. Тогда, как он узнал позже, к галоперидолу и аминазину добавили акинетон — корректор экстрапирамидных расстройств (тремор, акатизия, тики, паркинсонизм), вызываемых антипсихотиками.

Как в России лечат после попытки самоубийства. Иллюстрация на тему истории ДианыИллюстрация: Мария Венславская-Грибина для ТДТак называемые типичные антипсихотики — нейролептики прошлого поколения (галоперидол, аминазин) — то, с чем у многих ассоциируются ужасы отечественной психиатрической госпитализации. В некоторых больницах они используются и как универсальное лечение, и как наказание особенно «строптивых» пациентов.

Как в России лечат после попытки самоубийства. Иллюстрация на тему истории ДианыИллюстрация: Мария Венславская-Грибина для ТДТак называемые типичные антипсихотики — нейролептики прошлого поколения (галоперидол, аминазин) — то, с чем у многих ассоциируются ужасы отечественной психиатрической госпитализации. В некоторых больницах они используются и как универсальное лечение, и как наказание особенно «строптивых» пациентов.

Люди после суицидальных попыток часто рассказывают о применении к ним подобного медикаментозного лечения даже в случаях, когда не было психоза и других показаний к использованию данных препаратов.

Кроме того, известно, что галоперидол может провоцировать депрессию и суицидальное поведение у некоторых пациентов. При этом он никогда не был исследован и одобрен в качестве препарата, предотвращающего суициды. А единственным лекарством, одобренным американской FDA для снижения суицидального риска, остается атипичный антипсихотик клозапин.

Современные исследования также показывают, что у пациентов с историей униполярной депрессии или биполярного расстройства препараты лития снижают риск суицидального поведения. Метаанализ четырех клинических испытаний подтверждает эффективность лития в качестве монотерапии или дополнения к основным препаратам (например, селективным ингибиторам обратного захвата серотонина).

Психиатр Антон Самошкин объясняет, что без назначения старых антипсихотиков, которые принято считать «тяжелыми», иногда не обойтись. «Есть немало стойких галлюцинаторных или бредовых расстройств, когда современные антипсихотики банально не тянут, даже в максимальных дозировках, — говорит Самошкин, — И, чтобы убрать бред или галлюцинации, нам приходится использовать галоперидол и трифтазин. Если же эти препараты назначаются “с нуля”, без современных подходов, — это, конечно, архаизм. Результаты лечения такими “специалистами” могут очень сильно повредить здоровье и социальное функционирование пациента».

«Врач говорит тебе, нормальный ты или нет»

Медикаментозное лечение часто оказывается единственной функцией психиатрической больницы, при этом психотерапия или реабилитационные мероприятия (групповые занятия, спортивные кружки и так далее) доступны далеко не во всех учреждениях. Это особенно касается острых отделений — порой они больше похожи на места лишения свободы, чем на отделение больницы, в котором люди пытаются вернуть себе душевное здоровье.

Аля рассказывает, что в «остром» звонить можно было только на стационарные телефоны: если у родственников есть только мобильные, ты оказываешься без связи с внешним миром.

В больнице Артема каждый четверг был обход, но конкретно к нему никто не подходил. «Меня никто не спрашивал о моей якобы попытке, — говорит он, — я даже не знал, кто мой лечащий врач. А обращаться к тем, кто ходил на обходах, мне было стремно: любое лишнее слово — это “вязки” или галоперидол».

Однажды сосед Артема со сломанными ногами пожаловался на самочувствие и спросил, когда его уже переведут в травматологию. За это его привязали к кровати, несмотря на то что он был уже фактически обездвижен. Ощущение несправедливости ощущалось молодым человеком тяжелее всего. «Я туда попал ни за что — просто потому, что мама на меня наговорила, — говорит Артем. — А если скажешь: “Это ошибка, я здоров”, врачи скажут: “Ага, произошло ухудшение состояния, продлим вам госпитализацию”».

Биесов описывает похожие ощущения. «Там [в больнице] складывается ситуация полного неравноправия. Тебе дают понять, что ты не можешь быть субъектным — ты больной. И если ты просишься домой, значит, это не с больницей что-то не так, а тебе показалось. Просишься домой, а они делают вывод: “Ага, он сильно тревожный, давайте увеличим дозу и продлим госпитализацию”».

По словам Биесова, внутри психиатрической больницы все интерпретировалось как симптом. «Я когда-то читал работы Фуко про психиатрию — не думал, что испытаю это все на своей шкуре. Врач говорит тебе, нормальный ты или нет, и решает, давать или не давать тебе права».

Как в России лечат после попытки самоубийства. Иллюстрация на тему истории НиныИллюстрация: Мария Венславская-Грибина для ТДБиесов вышел из больницы в конце ноября 2020 года. После госпитализации ему не стало лучше, а из-за воздействия тяжелых препаратов было сложно вернуться к обычной жизни, и сейчас он продолжает восстанавливаться.

Как в России лечат после попытки самоубийства. Иллюстрация на тему истории НиныИллюстрация: Мария Венславская-Грибина для ТДБиесов вышел из больницы в конце ноября 2020 года. После госпитализации ему не стало лучше, а из-за воздействия тяжелых препаратов было сложно вернуться к обычной жизни, и сейчас он продолжает восстанавливаться.

Артем смог выписаться по счастливой случайности: его лечащий врач, с которым он так и не познакомился лично, ушел в отпуск. На замену пришла врач, которая осмотрела карту Артема, изучила историю болезни и посчитала, что «здесь что-то не так». На обходе она заговорила с парнем, и это был его первый настоящий разговор с врачом за полгода госпитализации.

«Она просто спросила: что вообще происходит? И я ей объяснил все честно. Видимо, она мне поверила». На следующий день Артема повели к психологу, и пригласили его мать. Психолог задавала Артему вопросы о жизни, состоянии, отношениях с мамой, а потом поговорила и с ней самой. «И потом у кабинета стояли психиатр, психолог и то ли главврач, то ли ее зам. Я слышал, как психолог кричала на них: “*****, он полностью здоров, его надо выпускать, а мать — лечить”».

Персоналу больницы все же удалось договориться с матерью Артема, и она его забрала. При выписке дали справку о том, что он проходил лечение с диагнозом «здоров».

На следующий день парень уехал к дальней родственнице работать на ферме, пока не скопил денег, чтобы снять квартиру. А через год, когда он вставал на воинский учет, на запрос военкомата в психоневрологический диспансер — проходил ли Артем лечение — пришел ответ, что такого пациента у них не было.

«Остервенела и поняла, что не хочу себя отдавать просто так»

У врачей действительно есть право определять, имеется ли опасность для окружающих в силу состояния пациента, но с их решением можно спорить, обжаловать его, замечает вице-президент Адвокатской палаты города Москвы Вадим Клювгант. И если решается вопрос о недобровольной госпитализации, в судебном заседании обязательно должны участвовать защитник или адвокат, представляющие интересы пациенты: нужно использовать любую возможность получения юридической помощи. «Болезнь может делать человека недееспособным, но он никогда не становится бесправным», — убежден Клювгант.

Но основная проблема таких конфликтов — недостаточно серьезное отношение к пациентам с суицидальными намерениями или попытками. «Говорят: вы тут просто хотите внимания, — рассказывает Аля. — Пренебрежение к чувствам. К пациентам с шизофренией лучше относятся там. А такие расстройства не считают болезнью. Если девушки говорили о пережитом насилии перед суицидальной попыткой, санитарки могли начать расспрашивать: «Сколько их было? Один? Ну расслабилась бы и получала удовольствие»».

Но иногда люди с суицидальными намерениями могут получить настоящую поддержку. Так произошло с журналисткой Ниной Абросимовой. Она решила, что она умрет, в марте 2020 года. Незадолго до этого она прекратила принимать терапию тревожно-депрессивного расстройства, которое ей диагностировали более двух лет назад. Психиатр объяснила Абросимовой, что как раз к этому времени прием препаратов можно будет прекращать. А потом случился локдаун.

Абросимова стала испытывать непрекращающуюся тревогу и позвонила врачу. Новый психиатр выписала ей другую схему, и тот шаг оказался критичным: новый антидепрессант повысил тревожность (распространенный побочный эффект препаратов группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, наблюдающийся в первые недели приема. — Прим. ТД). Абросимова стала замечать, что с ней «что-то не в порядке», она все чаще подходила к окну и балкону и думала о том, что можно завершить все «вот так». В один из дней девушка поссорилась с мамой и сидела в слезах. Тогда она и приняла решение уйти из жизни.

Она сказала об этом молодому человеку, но тот всерьез это не воспринял. Когда он ушел в магазин, она приняла большую дозу ***, как бы легла спать, но с четким осознанием: сейчас умрет. Но, вернувшись, мужчина сразу заметил блистеры от таблеток рядом с кроватью и вызвал скорую помощь.

Ей промыли желудок, уточнили, сознательно ли она приняла таблетки или просто что-то перепутала, предоставив выбор: госпитализировать или нет. Она соврала, что перепутала. Но через два дня Абросимова сообщила близким, что повторит попытку — на этот раз другим способом. Тогда всей семьей они приняли решение, что ее необходимо положить в больницу, и выбрали Научный центр психического здоровья.

С терапии, которую назначила девушке предыдущий психиатр, ее сняли и назначили новые препараты. Разговоры с психиатром проходили каждый день, врач просила девушку нарисовать схемы настроения за три года (восстановив по фотографиям), чтобы понять, есть ли биполярное расстройство. А еще в отделении была игровая комната — множество пазлов, «Монополия» и «Имаджинариум», и розетка для подзарядки гаджетов. Соседки по палате организовывали занятия йогой и фитнесом, но Абросимова заскучала по семье и попросила собрать консилиум. Ее психиатру Надежде Сергеевне удалось настоять на продолжении лечения, и в итоге это помогло: журналистка вышла из клиники без депрессии.

Положительный опыт госпитализации был и у 28-летней художницы и журналистки Алены Агаджиковой. Агаджикова живет с генерализованным тревожным расстройством много лет. Кроме того, она страдает паническими атаками, клаустрофобией и агорафобией. Суицидальные мысли впервые появились у нее в 26 лет, после расставания с мужем. Одиночество и обостряющиеся симптомы психических расстройств будто «разблокировали красную кнопку под названием “уйти из жизни”».

За помощью она обратилась в кризисное психиатрическое отделение ГКБ имени Ерамишанцева в Москве, основанное в 1981 году Айной Амбрумовой, доктором медицинских наук и основоположницей советской и российской суицидологии.

Девушку приняли на госпитализацию через пять дней после обращения, она пролежала полторы недели и вышла в «суперском состоянии». Но через пару недель стали усиливаться суицидальные мысли. Она приняла решение о повторной госпитализации. Ей скорректировали схему, составили более плавный план выписки: после отмены капельниц Агаджикову наблюдали еще шесть дней, чтобы убедиться, что состояние достаточно стабильно и без них.

Как в России лечат после попытки самоубийства. Иллюстрация на тему истории АленыИллюстрация: Мария Венславская-Грибина для ТД«Мне очень помогла и первая, и вторая госпитализация, — говорит она, — Особенно то, как там естественным образом создавалась группа людей, которые друг друга подбадривают. Мы подключали ноутбук к телевизору в игровой комнате, смотрели вместе фильмы. Иногда сидели все в обнимку. Это превращалось в такой детский лагерь со своими секретиками. Это невероятно сильно поддерживает». Во время второй госпитализации Алена нашла друзей, один из которых стал для нее особенно близким. После выписки они стали часто проводить время вместе, что очень поддержало ее в адаптационный период после выписки.

Как в России лечат после попытки самоубийства. Иллюстрация на тему истории АленыИллюстрация: Мария Венславская-Грибина для ТД«Мне очень помогла и первая, и вторая госпитализация, — говорит она, — Особенно то, как там естественным образом создавалась группа людей, которые друг друга подбадривают. Мы подключали ноутбук к телевизору в игровой комнате, смотрели вместе фильмы. Иногда сидели все в обнимку. Это превращалось в такой детский лагерь со своими секретиками. Это невероятно сильно поддерживает». Во время второй госпитализации Алена нашла друзей, один из которых стал для нее особенно близким. После выписки они стали часто проводить время вместе, что очень поддержало ее в адаптационный период после выписки.

Поддержка после выхода из больницы действительно нужна: существует феномен ухудшения состояния сразу после выписки. В 2019 году в журнале Harvard Review of Psychiatry опубликовали результаты исследований статистики суицидов после госпитализации. Цифры оказались довольно высокими: на каждые 415 выписок приходится одно самоубийство, а на каждые 46 выписок — одна суицидальная попытка. Для того чтобы улучшить ситуацию, авторы исследования рекомендуют больницам тщательнее составлять план действий после окончания госпитализации, а также проводить мониторинг недавно выписавшихся пациентов.

«Я знаю по себе, насколько тяжелыми бывают состояния, — говорит Агаджикова. — До последней госпитализации я полгода каждый день уговаривала себя, что надо жить. И в какой-то момент я сказала себе, что буду бороться до самой последней капли терпения. Просто до самого конца я буду идти, и я буду жить. Я остервенела и поняла, что не хочу себя отдавать просто так».

*****

У Али остались фотографии кровоподтеков от следов «вязок». Она нашла истории еще нескольких людей, чей опыт в больнице совпадает с ее, и пытается выйти с ними на связь. Вместе с бабушкой они планируют подать в суд.

Редактриса — Лариса Жукова

https://takiedela.ru/

https://takiedela.ru/

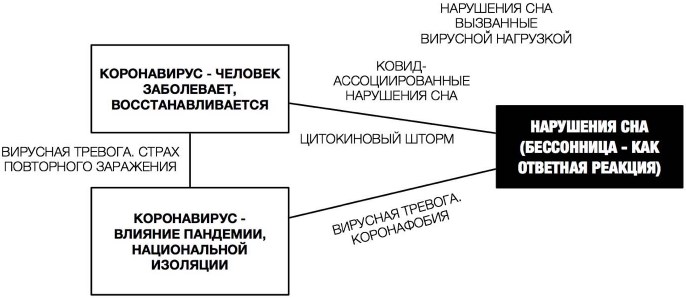

На фоне глобальной пандемии COVID-19 (SARS-CoV-2) наблюдается распространение нарушений сна среди различных возрастных групп населения, что представляет собой серьезный вызов для специалистов в области психического здоровья [27].

На фоне глобальной пандемии COVID-19 (SARS-CoV-2) наблюдается распространение нарушений сна среди различных возрастных групп населения, что представляет собой серьезный вызов для специалистов в области психического здоровья [27].

.jpg)

Если вы затрудняетесь ответить на вопрос, когда вы в последний раз ни о чем не тревожились, если мысли о коварной болезни то и дело закрадываются в голову, а премудрый пескарь из сказки Салтыкова-Щедрина кажется близким по духу товарищем – вы психастеник. И это не обидное ругательство, а тип акцентуации характера.

Если вы затрудняетесь ответить на вопрос, когда вы в последний раз ни о чем не тревожились, если мысли о коварной болезни то и дело закрадываются в голову, а премудрый пескарь из сказки Салтыкова-Щедрина кажется близким по духу товарищем – вы психастеник. И это не обидное ругательство, а тип акцентуации характера.