В Список литературы

В Список литературы

АСТ переиздает одну из самых обстоятельных и внятных книг о депрессивном расстройстве: труд журналиста и профессора психологии Эндрю Соломона «Полуденный бес. Анатомия депрессии» рассказывает о восприятии этой болезни обществом, о ее связи с бедностью и политикой, о конвенциональных и нетрадиционных способах лечения. Человечности повествованию добавляет рассказ автора про собственный опыт борьбы с депрессией. Публикуем фрагмент о том, что вызывает подобные расстройства, о корреляции между депрессией и тревожностью и о том, кто и что помогает пережить срывы.

Часто обычные житейские события запускают депрессию. «Человек гораздо легче впадает в депрессию при стабильной ситуации, чем при нестабильной», — отметил Мелвин Масиннис из клиники Джона Хопкинса. А Джордж Браун из Лондонского университета, основоположник исследований стрессовых ситуаций, добавил: «Мы видим, что большинство депрессий по своей природе антисоциальны; да, болезнь такая есть, однако большинство больных получают тяжелую депрессию в совершенно обычных обстоятельствах. Уровень уязвимости у людей, конечно, разный, но я думаю, что по крайней мере у двух третей населения он достаточен».

Его всесторонние 25-летние исследования показали, что по-настоящему угрожающие обстоятельства запускают первичную депрессию. Как правило, они связаны с утратой — любимого человека, положения в обществе, самосознания — и становятся еще более угрожающими, если им сопутствует унижение или ощущение попадания в ловушку.

Депрессию могут вызвать и позитивные изменения. Рождение ребенка, повышение по службе, женитьба действуют почти так же, как смерть или потеря.

Обычно различают эндогенную и реактивную модели депрессии. Эндогенная исходит изнутри, реактивная — это ответ на печальную ситуацию. В последнее десятилетие это разграничение перестали проводить слишком жестко, поскольку выяснилось, что в большинстве депрессий сочетаются эндогенные и реактивные факторы.

Рассел Годдард из Йельского университета поведал мне свою историю борьбы с депрессией: «Я принимал асендин (Asendin), и это привело к психозу, жене пришлось отправить меня в больницу». Декседрин (Dexedrin) подействовал на него лучше. А депрессия у него обычно начиналась вследствие семейных событий.

«Я знал, что свадьба сына взволнует меня, — говорит он. — А любое волнение, неважно, по хорошему или плохому поводу, выводит меня из равновесия. Я решил подготовиться. Мне никогда не нравилась мысль о лечении электрошоком, но я всё равно пошел на это. Но никакой пользы оно не принесло. Ко дню свадьбы я даже не мог встать с кровати. Сердце мое разрывалось, но я так и не смог туда добраться». Это — тяжелое испытание для семьи и семейных отношений.

«Моя жена понимала, что сделать ничего не может, — объясняет Годдард. — Благодарю Бога за то, что она научилась оставлять меня в покое». Но часто семья и друзья не могут оставить человека в покое, и даже не понимают, что это ему необходимо. А некоторые слишком многому потворствуют. Если с кем-то обращаться как с полным инвалидом, он почувствует себя инвалидом, а потом и правда станет инвалидом, причем в гораздо большей степени, чем мог бы.

Существование лекарств усилило социальную нетерпимость. Я слышал как-то в больнице, как женщина говорила своему сыну: «Тебе трудно? Начни принимать прозак и, когда всё пройдет, позвони мне».

Осознать точный предел терпимости важно не только для больного, но и для его близких. «Члены семьи должны оберегать себя, — сказала мне как-то Кей Джеймисон, — чтобы не заразиться безнадежностью».

Что остается неясным, так это то, депрессия ли порождает жизненные обстоятельства или жизненные обстоятельства порождают депрессию. Синдром и симптом размывают друг друга и взаимно порождают друг друга: неудачный брак порождает плохие жизненные обстоятельства, они порождают депрессию, та порождает плохие отношения, от чего брак становится еще более неудачным.

Как показали исследования, проведенные в Питтсбурге, первый эпизод тяжелой депрессии обычно тесно связан с житейскими событиями; второй уже меньше, а в четвертом или пятом житейские события уже не играют никакой роли. Браун согласен, что с какого-то момента депрессию «приводит в движение ее собственный пар», она становится непредсказуемой, эндогенной и никак не связанной с житейскими событиями. И хотя большинство людей с депрессией пережили определенные характерные события, только приблизительно у каждого пятого из них развивается вследствие этого депрессия. Ясно, что стресс повышает уровень депрессии.

Самый сильный стресс — это унижение, второй по силе — утрата. Наилучшая защита для биологически уязвимых людей — удачная женитьба, которая абсорбирует унижение и минимизирует его.

«Психосоциальные обстоятельства вызывают биологические изменения, — признает Браун. — Но дело в том, что изначально уязвимость запускают внешние события».

Как раз перед началом моего рекламного турне я стал принимать наван (Navane), препарат, воздействующий на тревожность, который, как мы надеялись, позволит мне реже прибегать к ксанаксу. Следующее мероприятие должно было состояться в Калифорнии. Я думал, что не смогу поехать; я точно знал, что не смогу поехать один. В конце концов меня туда отвез отец. Я был в тумане ксанакса, и он погрузил меня в самолет, а потом транспортировал в гостиницу. Я так нажрался лекарств, что почти всё время спал, однако в этом состоянии пережил все эти перемещения, которые неделей раньше я и представить себе не мог. Я знал, что чем больше смогу сделать, тем меньше мне будет хотеться умереть, поэтому поехать было важно. Когда мы добрались до Сан-Франциско, я лег в кровать и проспал почти 12 часов.

И вдруг во время первого ужина я почувствовал, что меня отпускает. Мы сидели в просторном уютном обеденном зале нашего отеля, и я сам выбрал еду. Я провел много дней с отцом, но ничего вокруг, кроме себя, не замечал. И вот в тот вечер мы сидели и говорили, как будто не виделись много месяцев. Мы поднялись наверх и проболтали допоздна, и когда я наконец лег спать, меня охватил экстаз. Я съел немного шоколада из мини-бара, написал письмо, прочел несколько страниц романа, который привез с собой, подстриг ногти. Я готов был вернуться в мир.

Наутро я чувствовал себя так плохо, как мало когда. Отец помог мне встать, включил душ. Он попробовал заставить меня поесть, но я был слишком перепуган, чтобы жевать, сумел только выпить немного молока. Несколько раз меня тошнило, но все-таки не вырвало.

Меня одолевало мучительное ощущение несчастья, как будто я только что уронил и разбил что-то драгоценное.

В то время от четверти миллиграмма ксанакса я мог проспать 12 часов. В этот день я выпил восемь миллиграммов, но остался таким напряженным, что не мог спокойно сидеть. К вечеру стало лучше, но не намного. Так выглядит срыв на этой стадии: шаг вперед, два шага назад, два шага вперед, один назад. Танец боксера, если угодно.

Затем симптомы начали отпускать. Я начинал себя чувствовать лучше раньше, продолжалось это дольше и чаще. Вскоре я уже мог самостоятельно есть. Трудно объяснить, в чем состояла суть моей тогдашней беспомощности — немного похоже на то, как я представляю себе глубокую старость. Моя двоюродная тетя Беатрис была великолепна в свои 99 лет, потому что каждый день, несмотря на такой преклонный возраст, самостоятельно вставала и одевалась. Если погода была не слишком плохая, она выходила гулять и преодолевала целых восемь кварталов. Она заботилась о своей одежде и обожала часами болтать по телефону. Она помнила все дни рождения и время от времени выходила пообедать с кем-нибудь.

Когда ты выходишь из депрессии, ты снова начинаешь каждый день вставать и одеваться. Если погода хорошая, ты способен выйти погулять и, возможно, даже пообедать. Ты в состоянии говорить по телефону.

Тетя Би отнюдь не задыхалась в конце своих прогулок; шла она, конечно, не быстро, но получала от этого удовольствие и была рада, что вышла. Примерно так же и при выходе из депрессии: то, что ты можешь нормально пообедать, еще не значит, что ты совсем в порядке, точно так же, как способность тети Би пройти несколько кварталов вовсе не означала, что она может протанцевать ночь напролет, как когда ей было семнадцать.

Срывы нельзя преодолеть быстро или легко. Всё по-прежнему непросто. Так, хотя симптомы депрессии начали понемногу отступать, у меня произошла необычная и крайне неудачная кумулятивная реакция на прием навана (Navane). На третьей неделе приема препарата я начал терять возможность поддерживать вертикальное положение. Я делал несколько шагов и чувствовал, что мне необходимо лечь. Контролировать эту потребность было не легче, чем потребность дышать. И всё же я отправлялся на чтение, забирался на эстраду. Однако посередине выступления начинал пропускать целые абзацы, чтобы побыстрее отделаться. Закончив, я долго сидел, вцепившись в стул. При первой же возможности выходил из помещения, притворяясь, что мне нужно в туалет, и ложился. Я не понимал, что происходит. Помню, мы с приятельницей отправились погулять в кампусе Беркли, потому что она считала, что свежий воздух мне полезен. Мы гуляли несколько минут, и вдруг я почувствовал усталость. Я заставлял себя идти, думая, что воздух и хорошая погода помогут, ведь я провел в постели чуть ли не 50 часов. Значительно уменьшив дозу ксанакса, чтобы не спать по 50 часов, я вновь ощущал сильную тревожность. Если вы никогда не испытывали тревожность, представьте себе это состояние как противоположность покою. В этот момент покой — и внешний, и внутренний — покинул меня.

Тревожность — симптом большинства депрессий. Можно рассматривать депрессию и тревожность по отдельности, однако, по словам ведущего эксперта по тревожности Джеймса Бэллинджера из Медицинского колледжа Южной Каролины, они «братья-близнецы».

Ему вторит Джордж Браун: «Депрессия — это реакция на прошлую утрату, а тревожность — на будущую». Фома Аквинский в свое время отмечал, что страх относится к печали, как надежда к радости, иными словами, тревожность — это предварительная форма депрессии. Страдая депрессией, я испытывал такую сильную тревожность, а тревожность вгоняла меня в такую депрессию, что я пришел к пониманию: уход в себя и страх неразделимы. Сама по себе тревожность не паранойя, люди с тревожностью успешно занимают свое место в мире, как и люди без тревожности. В состоянии тревожности изменения происходят в зависимости от того, как человек чувствует свою тревожность.

Примерно половина людей, страдающих чистой тревожностью, в течение пяти лет получают тяжелую депрессию. Поскольку и тревожность, и депрессия обусловлены генетически, они разделяют один и тот же набор генов (связанных с генами, ответственными за предрасположенность к алкоголизму).

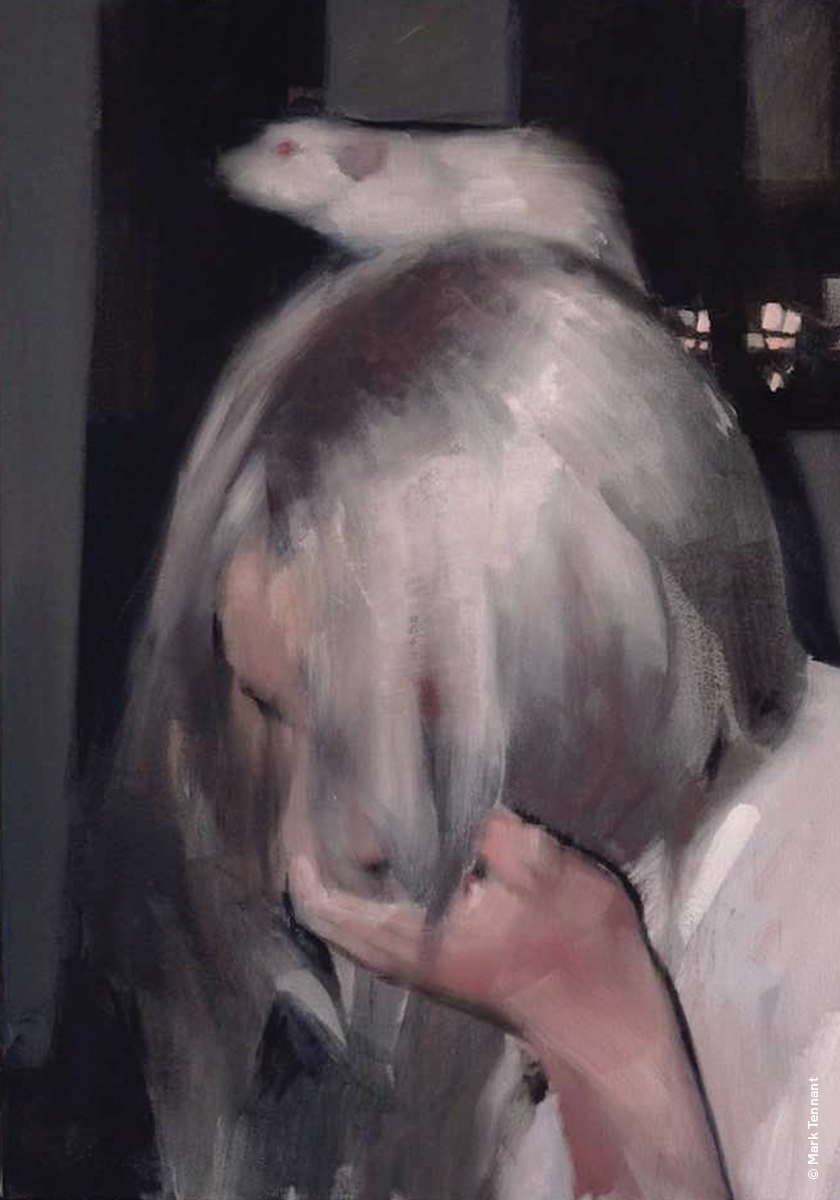

Депрессия, осложненная тревожностью, гораздо чаще заканчивается самоубийством, чем просто депрессия, и гораздо труднее поддается лечению. «Несколько панических атак ежедневно, — указывает Бэллинджер, — поставят на колени даже Ганнибала. Человек превращается в мелкое крошево, и он оказывается в постели в позе эмбриона».

От 10 до 15% американцев страдают от расстройств, связанных с тревожностью. Отчасти, как думают специалисты, это происходит от того, что голубое пятно (locus coeruleus, ядро в стволе мозга) контролирует как выработку норадреналина (норэпинефрина), так и нижние отделы кишечника, — именно поэтому по крайней мере половина страдающих тревожностью больных имеет проблемы с толстым кишечником, и всякий, кто когда-либо испытал тревожность, знает, как стремительно и бурно пища при этом проходит через пищеварительную систему.

В тревожности задействованы и норадреналин, и серотонин. «В двух третях случаев тревожность — это реакция на житейские события, это потеря ощущения безопасности», — говорит Бэллинджер. Около трети панических атак, эндемичных некоторым формам депрессии, приходят во время сна, причем глубокого сна без сновидений. «В сущности, панические расстройства вызывают те же причины, которые всем нам действуют на нервы, — продолжает Бэллинджер. — Лечение же — это приведение человека к обычному уровню беспокойства».

Следовательно, панические расстройства зависят от масштаба. Нахождение в толпе, например, угнетает большинство людей, даже тех, у кого нет синдрома тревожности; для тех же, кто страдает таким синдромом, это невыразимо ужасно.

Каждому знакомо некоторое беспокойство, когда идешь по мосту — выдержит ли он? прочен ли? — но для страдающего расстройством тревожности идти по надежному стальному мосту, десятилетиями выдерживающему большой транспортный поток, — всё равно что для большинства людей пересечь Большой Каньон по тонкому канату.

Когда я переживал пик тревожности, мы с моей приятельницей из Беркли решили заняться физкультурой: мы шли и шли до тех пор, пока я уже не мог сделать ни шагу. Я, полностью одетый, причем в хорошие вещи, улегся прямо в грязь. «Эй, ты бы хоть на бревно лег, что ли», — сказала она. Я чувствовал себя парализованным. «Пожалуйста, позволь мне остаться тут», — попросил я, чувствуя, что вот-вот расплачусь. Целый час я лежал в грязи, чувствуя, что промокаю, а потом моя приятельница кое-как отволокла меня назад к машине. Те самые нервы, которые недавно оголили, сейчас казались обернутыми в свинец. Я знал, что это катастрофа, но знание не несло никакой пользы.

В романе «Под стеклянным колпаком» Сильвия Плат талантливо описывает собственный срыв: «Я не могла заставить себя на что-либо реагировать. Я чувствовала себя очень тихой и пустой, так, видимо, чувствует себя глаз урагана, скучно дрейфующий посреди воя и грохота». Я чувствовал себя, словно голова моя сидит в клетке, как муха, навеки замурованная в янтаре.

Рекламные чтения были самым тяжелым испытанием в моей жизни: более острого вызова в моей жизни не было ни раньше, ни позже. Издательница, организовавшая это турне, провела со мной примерно половину времени и с тех пор стала моим близким другом. Во многие поездки со мной ездил отец; когда он не был со мной, мы каждый день разговаривали по телефону.

Обо мне также заботились несколько близких друзей, так что один я не оставался. Сказать честно, я не был веселой компанией; их глубокая любовь и то, что я знал, как они меня любят, сами по себе не исцеляли. Но я должен также сказать, что без их любви и без знания о ней я не нашел бы в себе сил пережить это турне. Я отыскал бы себе в кустах место, где можно лечь, и лежал бы, пока не замерз до смерти.

knife.media

«Бодрость и жизнерадостность нашей молодости зависит в основном от того, что мы, поднимаясь на гору, не видим смерти, ожидающей нас у подножия по другую сторону горы».

«Бодрость и жизнерадостность нашей молодости зависит в основном от того, что мы, поднимаясь на гору, не видим смерти, ожидающей нас у подножия по другую сторону горы». Достаточно большое количество исследований посвящено связи между стрессом и воспалительным процессом. В этих исследованиях доказывается, что сильный стресс стимулирует воспалительные процессы, а хронический стресс приводит к нарушению работы иммунной системы.

Достаточно большое количество исследований посвящено связи между стрессом и воспалительным процессом. В этих исследованиях доказывается, что сильный стресс стимулирует воспалительные процессы, а хронический стресс приводит к нарушению работы иммунной системы.