Один из ключевых фактов, выявленных в последних исследованиях, указывает на любопытную закономерность: в маниакальных фазах биполярного расстройства (БАР) митохондрии в клетках мозга, как правило, проявляют повышенную активность и энергопродукцию, тогда как в депрессивных эпизодах наблюдается обратная динамика. Эта особенность говорит о том, что митохондриальная дисфункция может играть заметную роль в патофизиологии БАР, потенциально влияя на клиническое течение и выраженность симптоматики в разные периоды болезни.

Один из ключевых фактов, выявленных в последних исследованиях, указывает на любопытную закономерность: в маниакальных фазах биполярного расстройства (БАР) митохондрии в клетках мозга, как правило, проявляют повышенную активность и энергопродукцию, тогда как в депрессивных эпизодах наблюдается обратная динамика. Эта особенность говорит о том, что митохондриальная дисфункция может играть заметную роль в патофизиологии БАР, потенциально влияя на клиническое течение и выраженность симптоматики в разные периоды болезни.

Несмотря на развитие фармакологических и психотерапевтических подходов, патогенез БАР остаётся недостаточно понятным, что затрудняет оптимальный выбор методов лечения. В последние годы фокус внимания многих исследователей сместился на митохондрии — клеточные органеллы, отвечающие за выработку АТФ (основной “валюты” энергии в организме), регуляцию окислительно-восстановительного баланса, кальциевый гомеостаз и запуск апоптоза. Обнаруженная связь колебаний митохондриальной активности с переходами от маниакальных к депрессивным состояниям и обратно открывает перспективу более глубокого понимания роли энергетических процессов в мозге при БАР.

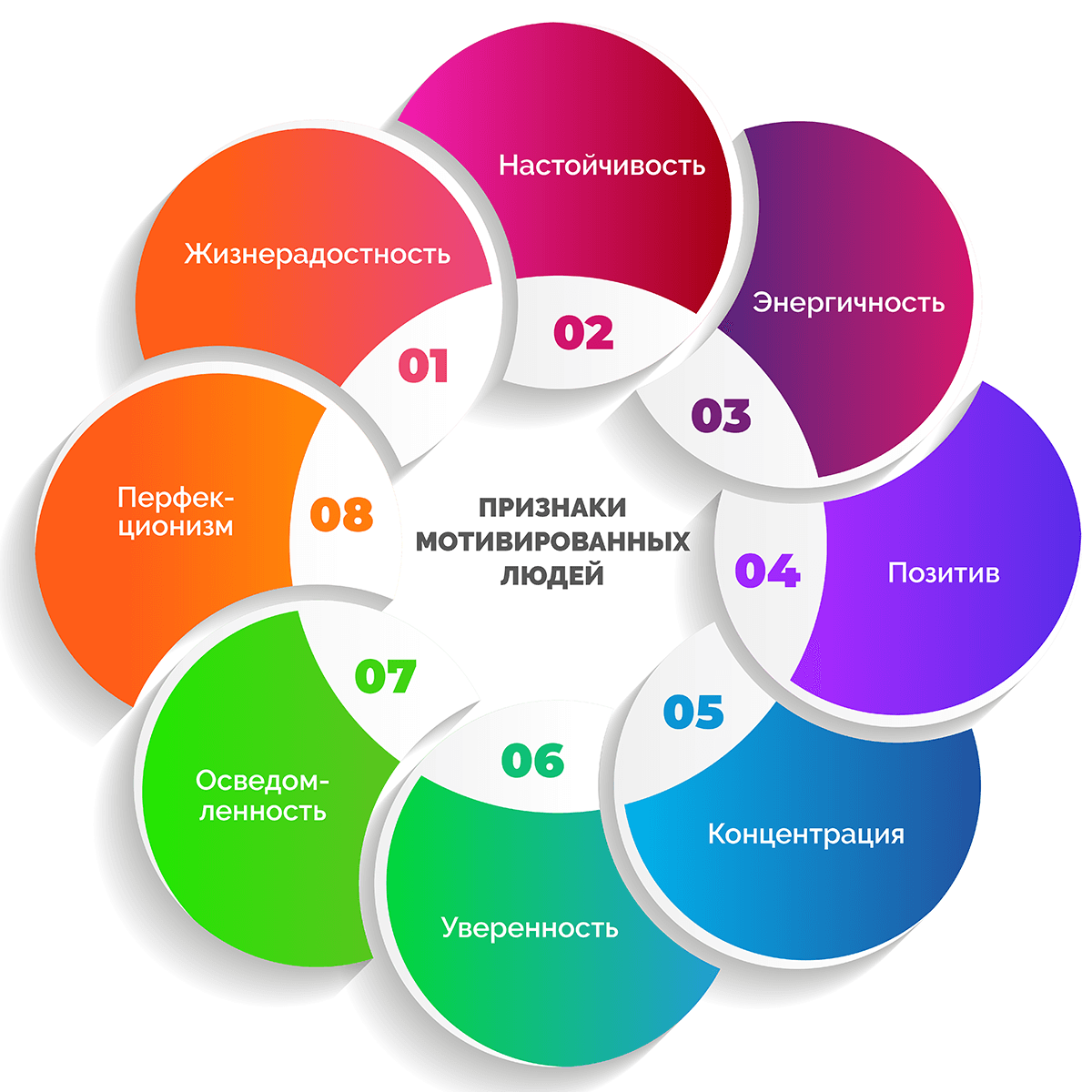

Психолог Дмитрий Леонтьев об эффективном решении задач, желании вставать по утрам и различиях внутренней и внешней мотивации

Психолог Дмитрий Леонтьев об эффективном решении задач, желании вставать по утрам и различиях внутренней и внешней мотивации