Полный контроль над эмоциями – не это ли желанный навык для большинства людей? Стойко выдерживать ухмылки судьбы, не испытывать душевных мук, не гнуться и не ломаться под любыми ударами судьбы и людей. Быть эдаким непобедимым самураем с непробиваемым лицом.

Полный контроль над эмоциями – не это ли желанный навык для большинства людей? Стойко выдерживать ухмылки судьбы, не испытывать душевных мук, не гнуться и не ломаться под любыми ударами судьбы и людей. Быть эдаким непобедимым самураем с непробиваемым лицом.

Без эмоций жить очень выгодно:

⦁ Можно невозмутимо вести дела: “Ничего личного, это только бизнес, детка”.

⦁ Придерживаться логики и отлично организовать свою жизнь. Делать то, что важно, нужно и правильно. Поступить в правильный ВУЗ, выйти замуж за нужного человека, работать там, где хорошо платят.

Только отчего тогда появляется эта тоска внутри? Пустота, которую ничем не заполнить…

Это чувство нехватки, обделённости и непреходящего голода.

Цена бесчувствия высока — жизнь наполовину. Как будто вдруг исчезли запахи и звуки. Раньше были, а сейчас нет. Жить можно. Но чего-то постоянно не хватает. Как если бы какая-то важная часть личности замерла.

Решение не чувствовать приходит в разном возрасте.

К кому-то в детстве. Прекратить чувствовать, замереть – становится для ребёнка единственной возможностью выжить. Чтобы не обезуметь от переживаемой боли и ужаса, он ”прикручивает громкость” чувств, да так и оставляет этот датчик в том же положении на всю жизнь. Для безопасности.

Став взрослым, человек никак не может получить удовлетворение, ничто его не насыщает. Он всё время что-то ищет. Однажды поняв, что ищет, и не в силах найти потерянную часть себя, начинает по крупицам собирать умение радоваться, испытывать удовольствие, чего-то по-настоящему хотеть.

Решение заглушить чувства, запихнуть все свои переживания куда подальше, принимается и во взрослом возрасте – как реакция на пережитую боль, потерю, разочарование. “Я больше никогда!” Не полюблю, не пущу никого в свою душу, не доверюсь, не буду такой идиоткой. Всё, спасибо, слишком больно. Я знаю, что там плохо, и больше туда не пойду.

И начинается жизнь в скафандре, в броне из собственных защит, без позволения себе испытывать хоть что-то. С огромной пустотой внутри.

Быть живым – это большой риск.

Мы боимся чувств. Они делают нас уязвимыми.

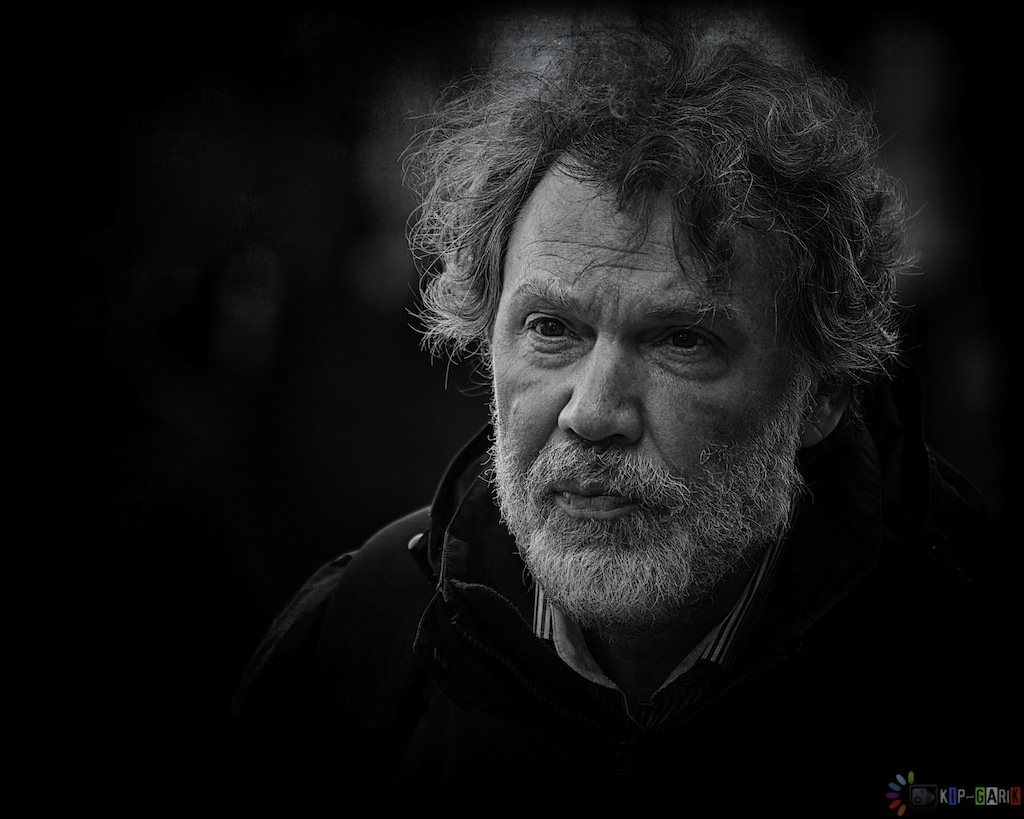

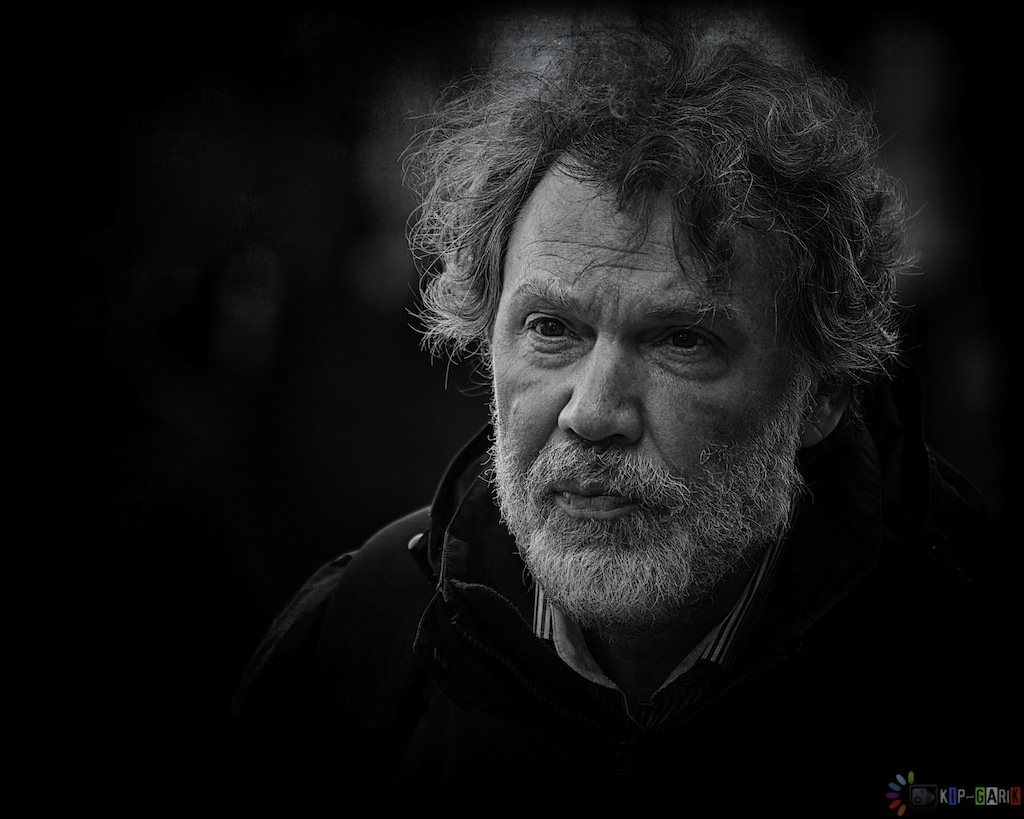

Автор фото: Лариса Иванова

Автор фото: Лариса Иванова

Многие из нас научились множеству уловок, чтобы не входить в зону чувств, не проживать их с полной силой:

⦁ Быстро отвлечься и начать что-то делать, неважно что.

Не осознать, что происходит и позволить себе это пережить , а рассеять возбуждение через действия.

Быстро переключиться на что-то другое и уйти в суету. Это позволяет не встречаться с сильными эмоциями и не решать важные для себя вопросы.

В обществе считается, что “быть занятой – лучшее средство от депрессии”.

Многие люди впадают в состояние, подобное наркотической зависимости от своих дел, бессознательно стремясь к тому, чтобы у них не оставалось времени для “ненужных мыслей”.

⦁Выпить, поесть, покурить. Быстро снять напряжение, даже не осознав, что вызвало тревогу, которая поднялась за секунду до острого желания что-то в себя запихнуть – влить, втолкнуть или вдохнуть.

Все формы зависимостей – алкоголизм, курение и переедание – это привычные механизмы защиты от эмоций, которые личность предпочитает не осознавать и не проживать. Способы отреагирования эмоций.

⦁Купить что-нибудь. “Заглотить” очередную “нужную вещь”.

Заглушить хоть на время свой эмоциональный голод и “накормить” тревогу.

⦁Заняться сексом.

В этом случае своё собственное тело или тело партнёра воспринимается просто как объект для манипуляций. Роль другого человека как личности в этом процессе очень незначительна – он просто используется как наркотик для успокоения.

⦁Найти человека, к которому можно было бы привязаться.

Как ребёнок ищет мамочку, которая о нём позаботится и наполнит его любовью, так и многие люди ищут этот материнский или отцовский объект во вне. Как у птенцов в гнезде, их рты всегда открыты, и они ждут постоянной помощи, поддержки и участия в своей судьбе. И здесь часто слышится разочарование и упреки в том, “что он или она не заботятся обо мне, не ценят и не любят”.

⦁Отреагировать стыд, страх, вину через агрессию.

Агрессивная вспышка помогает выпустить пар, снять напряжение. Но проблема, ради решения которой это напряжение поднялось, не решается. Вся энергия уходит в “пшик”.

Как тело нагоняет температуру, чтобы победить вредоносные микробы , так и психика поднимает напряжение, чтобы решить стоящую перед личностью проблему. Но вместо того, чтобы использовать энергию на осознание и решение задачи, температуру сбивают, а пар выпускают в никуда. До нового приступа.

Привычка полностью не осознавать чувства приводит к тому, что человек не распознаёт психическую угрозу. У него просто возрастает потребность в лекарствах, еде, сигаретах, алкоголе.

Бывает так, что даже услышать собственную тревогу люди не в силах. Им кажется, что всё нормально, просто хочется выпить и есть, а собственных тревожных мыслей и чувств они не слышат. И поэтому и предпринять что-либо, чтобы изменить положение дел, они не могут.

Наши эмоции – это не только реакция психики, но и реакция тела. Любая эмоция сопровождается определёнными ощущениями в теле.

Автор фото: Юрий Ярошев

Автор фото: Юрий Ярошев

Тело человека серьёзно включается в проживание каждой эмоции.

Заглушая психику, мы вынуждаем тело выражать эти эмоции за двоих. Таким образом формируется психосоматический симптом.

Если человек не может позволить себе проживать эмоции с помощью психики, ему придётся их проживать с помощью тела.

Автор фото: Игорь Климинов

Автор фото: Игорь Климинов

Все психосоматические симптомы – это вытесненные, “не разрешённые себе” эмоции.

Многократно повторенные, они формируют психосоматические заболевания.

Врачи выделяют перечень чисто психосоматических заболеваний, так называемую “чикагскую семёрку заболеваний”: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, гипертиреоз, сахарный диабет.

Это те заболевания, в которых психосоматический фактор является ведущим. Но всё больше психотерапевтов склоняются к тому, что решение болеть или не болеть любым заболеванием остаётся за самим человеком.

Но, бывает, психологическая защита от эмоций настолько велика, что человек не даёт даже возможности телу поболеть – хоть как-то прожить вытесненные чувства.

Автор фото: Татьяна Мещерякова

Автор фото: Татьяна Мещерякова

И тогда, как в кипящем котле, крышку которого завинтили гайками, происходит взрыв.

Внезапные смерти от инсультов , инфарктов, ни с того ни сего обнаруженный рак на последней стадии, у, казалось бы, здоровых и молодых людей – всегда шок.

Ценой бесчувствия становится жизнь.

Почему-то мы созданы чувствующими. И эту нашу способность и особенность от нас не отделить. Такова наша природа.

Пока мы чувствуем, мы живы.

Автор фото: Лариса Иванова

Автор фото: Лариса Иванова

Я благодарю Наталью Величко за профессиональное редактирование моих статей!

Перепечатка материалов разрешена только с указанием авторства и активной ссылкой на сайт. АВТОР: ИРИНА ДЫБОВА http://dybova.ru

По отношению к себе:

По отношению к себе: