В рубрику Истории людей, переживающих и переживших депрессию

Первые признаки депрессии я почувствовала в сознательном возрасте, когда мне было 26 лет. Меня стала мучить мысль о том, что у меня нет ребенка. Мысль о том, что я бездетна и навсегда такой останусь, не давала мне нормально жить. Я чувствовала очень сильную подавленность, грудь сдавливало, как будто на нее положили плиту. Все приходилось делать через силу. Я задавала вопрос, зачем мне дана эта жизнь, но ответа не находила. Настроение было подавленным.

К тому же я переехала жить в Финляндию, но вместо эйфории я чувствовала тоску и ностальгию по родине. Мне было трудно принять, что когда-то эта чужая страна станет для меня моим домом. Хотя первый год за «кардоном» прошел интересно. Меня сразу взяли в адаптационный проект, и я от биржи труда получила курсы финского языка. Изучение языка было, конечно, трудным. Я каждый день около пяти часов занималась языком на курсах и два часа делала уроки дома. Через какое-то время я начала говорить. И это дало свои результаты. В режиме такого интенсива я сдала государственный тест, который требуется при подаче документов на финское гражданство. Помимо языка, меня интересовала квартира, которую мы снимали у города. Я с удовольствием обставляла ее, разводила цветы и увлекалась кулинарией, ведь теперь наконец-то у меня появился свой «угол».

Но через год я стала чувствовать, что мне не хватает вокруг русской души. Малообщительные иностранцы вокруг стали раздражать своими правилами и традициями. Все казалось чужим. Продукты в магазинах имели другой привкус, явно незнакомый с детства. Приходилось готовить из финского по-русски, чтобы побаловать себя чем-то знакомым и вкусненьким. Воздух в городе казался кристально чистым, от которого все время кружилась голова. Мне не хватало пробок, давки в магазинах, движения, московской суматохи и своих друзей и коллег. И, конечно, общения. В основном, я общалась на родном языке только с мужем. Хотя у меня появились приятельские отношения с некоторыми русскими. По сути, я ни с кем не общалась, все время смотрела российские каналы по телевизору, чтобы хоть как-то компенсировать этот дефицит общения.

Через какое-то время я устроилась на практику, в магазин одежды. И если в Москве я чувствовала себя менеджером среднего звена, то в Финляндии я сала чувствовать себя русской проституткой, которую надо обучать, адаптировать к развитому государству. Я стала страдать от языкового барьера, потому что научилась только говорить, но понимать весь сленг и беглую финскую речь — нет! Ощущение второсортности преследовало меня повсюду.

В Москве я была любимицей на работе, здесь — человеком на побегушках. Это был удар по моей гордости. Я не хотела делать черную работу, идти в просто рабочие, хотя эта ниша была открыта для русского населения Финляндии. Работа уборщицей не привлекала меня. Я все время запивала это состояние пивом, я не знала, как мне справиться с таким испытанием.

Депрессия с каждым днем волнами наплывала на меня. Очень сильно тянуло на родину, в Москву, где была такая, как мне казалась, легкая жизнь. Не хватало всего: живого общения на родном языке, людей вокруг, этой большой толпы, от которой я, кстати, очень устала в Москве. Не хватало подруг, наших посиделок в барах, дискотек и моей любимой работы. Было ощущение, что я нахожусь в каком-то вакууме, отрезанной от мира, где некому слово сказать.

***

Поэтому рождение ребенка приобрело особую остроту. Мне казалось, что он будет спасением для меня. Что в рождении малыша и есть смысл жизни. Я не могла забеременеть около двух лет. Мой муж тоже хотел ребенка, и мы обратились за помощью в поликлинику. Нам дали направление в больницу, где я попала на небольшую операцию, после которой у меня стали работать лучше маточные трубы. И наконец, после долгих мучений и страданий я забеременела. У меня родился сын.

Я всегда думала, что это избавит меня от проблемы моей депрессии, но на самом деле кошмар усилился. Наверно, мне суждено было только родить ребенка, еще и кормить его грудью для моего организма было лишним. Грудного молока хватило только на два месяца, потом я стала прибегать к стимуляторам, т. е. пить чай со сгущенкой. Я почти не ела. Только пила и пила этот сладкий чай. Я как будто забыла, что мне надо хорошо питаться и высыпаться. Как-то плюнула на себя, думала, потом наверстаю. У малыша начался атопический дерматит. Я все время ощущала повышенную тревожность за жизнь своего ребенка. И постепенно тревожность стала перерастать в панику. Мне не хватало моей мамы, ее помощи и поддержки.

Я была, как брошена в холодную воду, одна на все руки, сама себе предоставлена в чужой для меня стране. Я стала чувствовать жалость к себе. Была полностью истощена постоянной диетой, недосыпанием и мучившей меня тревожностью. Одновременно, незаметно для себя, у меня появились какие-то не свои мысли. Это состояние было чужим для меня. Мысли были откуда-то извне, я слушала их. Что это? О чем они мне говорят? Первое время думала, что они здоровые и весь бред, который кашей заполнил мой мозг, казался мне правдой.

Мысли были о том, что у меня был роман с крупным предпринимателем, о котором я забыла и сейчас начала вспоминать. Каждый день мне приходили в голову эти воспоминания, которых не было на самом деле. Эти навязчивые мысли настолько захватили меня, что я никак не могла думать о настоящем, о своем сыне, о его росте и развитии, о его будущем.

Я стала забывать, ела ли я сегодня, машинально ведя домашнее хозяйство и кормя ребенка.

Я находилась полностью в своей навязчивости. Незаметно для себя я как бы попала в прошлое, где было хорошо, весело и я была звездой в глазах разных мужчин. Также меня не отпускал роман с предпринимателем и наследство, которое он мне якобы оставил. В своих мыслях я встречалась с ним каждый день. Он хвалил меня, смотрел с восхищением и любил меня. Вдруг я стала чувствовать дикое сексуальное желание. Это непреодолимое желание было, как если бы я посмотрела порнофильм. Оно было изнутри. Я каталась по посели не в состоянии себя удовлетворить, навязчивый бред был такой сильный, что я не могла сосредоточиться. Я бы сказала, что стала одержимой сексом. И у меня в голове стала крутиться «сладкая пилюля», которая снимала с меня угнетенно-депрессивное состояние. Эта пилюля, как пластинка с интересным кино, интересными историями, встречами и объятиями, вниманием о мужчин, успехами и счастьем.

Постепенно заботы о ребенке отступили, и я попала в мир навязчивых мыслей и каких-то маниакальных двигательных желаний. Я не могла усидеть на месте, все время надо было что-то делать, хотя нужные дела я не делала. Иногда я хохотала вслух, хотя вокруг ничего не смешило меня. Я осознавала, что-то не так и хотела в больницу. Но на финском языке мне тяжело было говорить, да я и не знала всех правил, кто на самом деле мне может помочь. И я полетела к себе на родину, в Москву, в «клинику неврозов». Там меня накачали таблетками и уколами, я помню, что все время спала. Недели через три у меня ушли бредовые симптомы, и я опять стала чувствовать тревожность за своего ребенка, я опять полетела назад в Финляндию. Мне очень хотелось видеть своего сына, но, когда мы встретились, я поняла, что у меня пропала эмоциональная связь с ним. Он все время был с бабушкой, моей свекровью. Со стороны я смотрела, как он подрастает, я как будто выглядывала из другого мира. И продолжала чувствовать какую-то странную панику на пустом месте. Меня постоянно трясло и беспокоило, сердце билось учащенно, в голове были романы и постоянные ощущения откуда-то взявшейся похоти.

Муж все время ждал, когда я стану такой, как раньше, когда у нас все было хорошо. Но отношения разрушились. Я с ним почти не разговаривала, меня увлекали мысли, я жила как будто не с ним, а с мужчинами, которые были у меня в голове. Можно сказать, что я находилась по ту сторону реальности. Я машинально готовила какую-то скудную еду, почти перестала вести домашнее хозяйство. Вообще, вся внешняя жизнь перестала меня так сильно волновать. Я смотрела на мир через какую-то черно-белую призму, где не было радости, счастья, цветов и красок.

Меня поставили на учет в психиатрическую больницу. Выписали какие-то таблетки. Но они толком не помогали, я только стала очень сильно поправляться на них. В общей сложности я поправилась на них почти на 30 кг.

***

Я чувствовала себя больной, поэтому весь домашний бюджет перешел во власть мужа, который принял решение выделять мне деньги на шопинг. Шопинг стал для меня всем. Я полюбила магазины. Это было отдушиной для меня, спасением и одновременно бегством от семейных проблем. Я чувствовала, что в этом больном состоянии я никому не нужна. Я перестала ощущать себя привлекательной женщиной, чувствовала в себе уродства и изъяны. К общему бреду в моей голове прибавился критикующий женский голос. Она критиковала меня. За то, что я плохо выгляжу. Она говорила мне, что я нигде и никто. Я слышала отрывки ее фраз, как будто какая-то дополнительная сущность жила во мне и командовала мной. Я назвала ее черной королевой. Черная Королева относилась ко мне, как к грязной золушке, которую следует дрессировать, чтобы я стала идеальной. Она сравнивала меня с успешными женщинами и упрекала, что я вне успехов, что я некрасивая неумеха, не умеющая ровным счетом ничего. Но если голос Черной Королевы пропадал, то я попадала в мир мужчин, крупных предпринимателей, где я блистала и светилась.

В большинстве случаев критикующие мысли не давали мне покоя. И мне все время хотелось принарядить себя. Чем-то побаловать из одежды. И я покупала себе разные тряпки и бижутерию, надевала их один раз, и они оказывались мне потом не нужны.

Муж стал уезжать в командировки. Сквозь пелену навязчивых мыслей я не могла контролировать его. Общий мой болезненный вид скорее всегда отталкивал, чем притягивал. Я почти ничего не говорила, все время находилась в плену своего бреда с диким непроходящим сексуальным желанием. Я как будто нацепила на себя розовые очки, боясь понять какую-то подлую реальность. Куда уезжал мой муж, до сих пор осталось тайной.

Но это мучительное состояние смягчал шопинг. Каждый день я покупала себе безделушки, которые впоследствии оказались ненужным барахлом. Мне хотелось купить много разных красивых вещей и, казалось, что болезненное состояние немного отступает.

Это продолжалось целых 12 лет. Я все время тратила, деньги уходили сквозь пальцы. Я покупала себе вычурную обувь, которую, по сути, не куда было носить. Разных размеров и цветов платки, которые сейчас лежат неношенной горой. Джинсы, которые вышли из моды. В большинстве случаев было даже так, что я не открывала пакеты с покупками, и одежда с бирками какое-то время просто лежала не использованная.

О том, что у меня шопомания, я стала догадываться уже после развода, когда пришлось считать деньги. Нам с ребенком пришлось переехать в съемную квартиру. Я осталась одна наедине со своими диагнозами. И передо мной встала дилемма: или лечь и накрыться с головой одеялом, или как-то вылезать из этих диагнозов.

Самое тяжелое состояние, которое мне мешало жить — это бред навязчивых мыслей с одержимым желанием дикой похоти. Я пыталась разряжаться в ванной с помощью душа, но этот способ успокаивал меня только на 30 минут. Через 30 минут я опять бежала в ванну, чтобы горячей струей душа скинуть с себя это похотливое наваждение. Ванна заменила мне любовника, которого у меня не было. Её я посещала около трех-пяти раз в день. Еще я ходила маниакально по квартире не в силах сосредоточиться на делах. Сердце билось все время учащенно, руки были потными, и я постоянно ловила ощущения сильной тревожности, которая перерастала в страх смерти.

Однажды одна православная женщина предложила почитать мне сборник мудрецов из Оптиной пустыни 1800 годов. И случилось настоящее чудо. Я наконец-то смогла заплакать. С этого момента я начала чувствовать, что слезы дают облегчение, навязчивые мысли отступают и хочется лечь отдохнуть. Сон и слезы были для меня роскошью. Но когда я начала плакать, постоянная бессонница стала отступать. Я усилием воли ввела в свою жизнь режим дня, и сон стал налаживаться.

***

Потом начались поиски Бога. Я искала его сначала в эзотерических кружках. Незаметно для себя меня стали окружать индуисты. Мы сидели в лотосе, раскрывали чакры, пели мантры.

Какая-то невидимая сила тянула меня в эту прослойку. Я встречалась с монахами, слушала лекции об абсолюте и даже несколько раз ездила на ритриты, типа спартанского лагеря. Я надеялась исцелиться с помощью новой веры. Слушала медитации на раскрытие сердечной чакры. И я начала плакать каждый день. Я рыдала над каждым пустяком. Это продолжалось около года.

И в один прекрасный день у меня началась мощная паническая атака. Я вдруг стала задыхаться в квартире, у меня появилась сильная жажда. Ощущения были такими, что я теряю сознание и вот-вот сейчас умру. На каком-то ломанном языке я проговорила 112 свой адрес с криками «умираю». Как рассказали санитары, они нашли меня без сознания возле входной двери. Когда я ехала в больницу в машине скорой, то острый психоз совсем одолел меня, и я билась головой о входную дверь. Через день я очнулась в больнице с разбитой бровью и синяками под глазами. Мне поставили диагноз психоз. Я помню вокруг себя какие-то капельницы и ощущение, что у меня могут отобрать ребенка. Помню, что сказала врачу, что хочу домой, и меня через три дня выписали домой с таблетками. Но я не стала их пить. Я пыталась вылечиться медитациями и ждала исцеления от эзотерических кружков. Я так и находилась в бредовом состоянии. Мысли смешили меня. В голове продолжали крутиться похотливые романы с разными мужчинами. Я была не вполне адекватной, плохо кушала, за мной никто не ухаживал. Поддержку для себя я находила в эзотерических сектах, лекции об «Абсолюте» как высшем разуме усыпляли меня и мне становилось легче.

Через четыре месяца у меня опять началась сильная паническая атака. Я опять почувствовала, что умираю и позвонила 112. Приехали санитары, взяли анализы. У меня сильно не хватало каких-то веществ, и меня увезли опять в больницу. В больнице, на глазах у врачей, у меня начались судороги и рвота. И на следующий день я очнулась в палате под капельницей. На это раз, возможно, я более точно описала свое состояние, а может быть, действительно высшая сила помогла мне. В общем, таблетки, которые мне выписали, сразу стали помогать мне. Я вышла с ощущением потерянности, но с желанием жить. Меня опять поставили на учет в психиатрическую клинику, и наконец-то дали русскоговорящего врача. Через 3 месяца на таблетках я стала выправляться. Похотливые мысли стали уменьшаться, я уже не смотрела на посторонних мужчин, как самка. Через год я нашла для себя групповую психотерапию на родном языке. Раз в неделю мы рассказывали о наболевшем. Терапия была интересной, пока я не дошла до того момента, когда у меня умерла мама. Я говорила об этой потере, как будто это было вчера, хотя со дня ее смерти прошло больше 30 лет. Но основная драматическая истерика у меня началась на системных расстановках. Я наконец-то проплакала эту боль. Пережила эту утрату. И стало как будто легче дышать, моя тревожность успокоилась.

***

Но шопомания оставалась по-прежнему моей отдушиной. Я тратила деньги направо и налево, понимая, что у меня проблемы с финансами и я не могу контролировать свои денежные дела. Думая об этой проблеме, я нашла в интернете анонимную группу для транжир. Я уже была знакома с 12-ти шаговой программой, поэтому все пошло, как по маслу. Я начала работать в программе.

В качестве приема выздоровления я нашла для себя «Ведение доходов и расходов» и с большим трудом начала считать. Первое время мне было тяжело сосредоточиться, но потом я втянулась. Каждый день я брала свои чеки и заносила их в графу «расходы» и даже пыталась следовать схеме отложений. Каждый день я садилась за счет своего пособия по безработице…

Продолжение следует.

Метка: депрессия

Исцеление травмы: Питер Левин и его 8 этапов.

Исцеление от психологической травмы — это процесс. Когда травмирующее переживание прорабатывается, и мы избавляемся от гнета разрушительных эмоций, новая энергия «наполняет наши паруса». Мы искренне благодарим судьбу за опыт, пусть и очень тяжелый, и делаем шаг в счастливое будущее.

Исцеление от психологической травмы — это процесс. Когда травмирующее переживание прорабатывается, и мы избавляемся от гнета разрушительных эмоций, новая энергия «наполняет наши паруса». Мы искренне благодарим судьбу за опыт, пусть и очень тяжелый, и делаем шаг в счастливое будущее.

Исцеление от травмы — это долгий и непростой процесс. Каждый из нас сталкивался с травмирующими переживаниями: потерей близких, унижением, агрессией, провалом, предательством и так далее, список можно продолжать до бесконечности. При этом чаще всего травма не проходит бесследно, со временем осознанная боль притупляется, но разрушительная энергия, которая выделилась в момент травмирующего события никуда не уходит, и продолжает разрушать нас изнутри, проявляясь в виде подавленности, страхов, беспричинной тревоги, бессонницы или психосоматических заболеваний.

Психолог Питер Левин в своей книге «Исцеление от травмы» пишет о том, что общество учит нас бороться с переживаниями, прятать их, «быть сильными», «не сдаваться перед лицом трудностей» — мы смотрим фильмы про сильные личности, которые всегда преодолевают любые препятствия, читаем книги, в которых герои «берут себя в руки» сразу после травмирующего события и идут дальше, вопреки всему… Нас учат «держать лицо», не подавать виду, что нам больно, не позволять себе слабость, хотя, пишет Левин, психологическая травма переносится ничуть не легче, а то и гораздо тяжелее физической.

Представьте себе, что человек, сломавший ногу неделю назад идет играть в футбол – с большой долей вероятности его посчитают законченным идиотом. При этом когда девушка, переживающая тяжелейший разрыв с любимым, «берет себя в руки» и ведет себя так, как будто ничего не произошло (а то и вовсе сразу бросается в новые отношения, из которых, скорее всего, она выйдет еще более травмированной), мы восхищаемся силой ее духа.

ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ТРАВМЫ

Сложность в том, что психологическая травма – это понятие очень субъективное. Если последствия физической травмы очевидны и поддаются понятному лечению, с травмой психологической каждому из нас приходится разбираться самостоятельно. Избегать травмирующих переживаний невозможно, сам Левин пишет о принципиальной роли, которую играют травмы в нашей жизни: тяжелые испытания помогают нам осознать важные для нас вещи, трансформироваться. Но очень важно правильно пройти и завершить все процессы, чтобы травмирующее переживание стало опытом, на который мы можем опереться, а не источником проблем и заболеваний.

Питер Левин разработал программу по правильной проработке травмы, основы которой он изложил в своей книге «Исцеление от травм». Подход у Левина интересный: он работает с ощущениями тела, и через них помогает человеку избавиться от разрушительной энергии травмы. Его программа состоит из 8-ми основных этапов:

ЭТАП 1: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУВСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Если вы пережили травмирующее событие (предательство любимого, смерть близкого, публичное унижение, разрыв отношений и т. д.), то первое, с чего советует начать доктор, это с восстановления границ собственного пространства. Травмирующее событие разрушает нашу защиту, мы перестаем чувствовать себя в безопасности, нас буквально разрывают тяжелые эмоции, мы чувствуем себя незащищенными перед внешней агрессией.

Левин предлагает специальные упражнения, которые помогают снова почувствовать границы, внутри которых мы в безопасности – это границы нашего тела. Постукивание по коже, контрастный душ помогут буквально «кожей» почувствовать границу, которая отделяет и защищает наше личное пространство от агрессивного внешнего мира. Почувствуйте, что вы «в домике», и никто и ничто не может проникнуть в ваше пространство, вы в абсолютной безопасности.

ЭТАП 2: ОБРЕТЕНИЕ ПОЧВЫ ПОД НОГАМИ

Любое травмирующее событие буквально выбивает почву у нас из-под ног. Нам кажется, что все рушится вокруг нас, все нестабильно: мы как будто летим на скорости в безвоздушном пространстве, и ничего не можем с этим поделать, мы не контролируем события, которые развиваются помимо нашей воли. Левин рекомендует «заземлиться» — буквально встать голыми ступнями на землю и просто почувствовать, что вот она, почва, что вы стоите очень надежно. Нет никакого безвоздушного пространства, вы стоите на земле двумя ногами, и мир не рушится вокруг вас, все стабильно. Вы не падаете, и не теряете своего равновесия, вы на 100% контролируете происходящее, почувствуйте это и дайте себе время, чтобы это ощущение закрепилось.

ЭТАП 3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ «ПОДПИТКИ» И ЛАТАНИЕ «БРЕШЕЙ»

Это очень важный этап. У нас у каждого есть свои способы пополнения энергии – кто-то спит или перечитывает любимые книги, чтобы восстановиться, кто-то готовит и ест любимую еду, кто-то занимается спортом, кто-то слушает музыку, кто-то едет к маме, и так далее. Левин советует попытаться определить, что является таким источником для вас – вспомните, что помогло вам преодолеть травмирующие переживания в прошлом? Какие занятия приносят вам чувство удовлетворения, успокаивают? Рядом с какими людьми вы чувствуете себя в безопасности, кто подпитывает вас своей энергией?

Левин советует закрыть глаза и представить возможные источники энергии, а также попытаться увидеть кто или что, наоборот, вашу энергию забирают. В качестве брешей, через которые утекает энергия могут выступать, например, родители, которые требуют чтобы мы соответствовали их требованиям, или кто-то рядом с нами, кто высасывает силы и время, нелюбимая работа, неприятная рутина или даже определенные места, города и страны.

После того, как вы провели реестр «источников питания» и определили «бреши», важно максимально оградить себя от того, что забирает силы, и наполнить жизнь занятиями и общением с теми людьми, которые вас подзаряжают. Когда вы восстанавливаетесь после физической травмы, вы соблюдаете определенный режим и избегаете того, что может ухудшить ваше состояние – восстановление после психической травмы идет по такому же принципу. Вы сейчас очень уязвимы, оградите себя по максимуму от новых травм.

ЭТАП 4: ПОИСК БЛОКОВ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЭФФЕКТА ТРАВМЫ

На этом этапе психолог учит следить за ощущениями тела чтобы понять, как именно травмирующее переживание проецируется на физические ощущения. Например, когда девушка переживает боль предательства – в каком месте эта эмоция проявляется физически? И как ощущается физически? Боль в солнечном сплетении? Холод в животе? Ком в горле? Эти ощущения важно отследить и попробовать «пощупать» — каков по размерам этот ком? А по весу? Из какого материала он состоит?

ЭТАП 5: АКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОЩУЩЕНИЯМИ

Как только вы сможете отслеживать физические проявления своих переживаний, травмирующий эффект события начнет снижаться, потому что вы снова будете чувствовать контроль над происходящим. Невозможно перестать чувствовать обиду или страх, но можно наблюдать и контролировать физические ощущения, которые вызывают эти эмоции.

На этом этапе доктор советует очень внимательно наблюдать за собой и ощущениями тела. Закройте глаза и задайте себе вопрос: что я чувствую, когда вспоминают про событие? Какие ощущения в теле испытываю при мыслях о человеке, с которым связано травмирующее переживание? Меняются ли эти ощущения? Возможно, камень, который вы чувствуете в районе солнечного сплетения, когда думаете о предательстве любимого, становится легче и менее плотным? Или наоборот? Возможно ком в горле, который вы ощущаете, когда вспоминаете о смерти близкого человека, ушел, и вместо этого вы чувствуете боль в груди?

Наблюдайте и записывайте свои ощущения.

ЭТАП 6: «КОНТАКТ С ПЕРЕЖИВАНИЕМ»

Тяжелые травмирующие переживания часто имеют свойство оказывать долгое негативное влияние потому, что нам слишком тяжело возвращаться к ним чтобы переработать их в опыт и отпустить. Энергия, которая высвободилась в момент травмы (стыд, страх, унижение — это все очень сильные переживания, которые высвобождают много энергии) никуда не уходит, и если мы не выпустим ее на волю, то она так и остается внутри бомбой замедленного действия.

«Контакт с переживанием» это возможность разминировать эту бомбу. В своей книге психолог приводит несколько упражнений, которые помогают «обезвредить» травму, все они построены на проигрывании разных сценариев момента травмирующего переживания и наблюдения за собой. В качестве одного из упражнений Левин советует сесть в удобную позу, закрыть глаза, вернуться в момент переживания, вспомнить свои ощущения (стыд, страх, боль, ужас и т. д.) и постараться удерживать на этих ощущениях свое внимание как можно дольше, до тех пор, пока они не начнут видоизменяться и их интенсивность не начнет снижаться.

ЭТАП 7: ВОЗВРАТ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Когда мы находимся во власти травмы, мы настолько заняты своей болью и выживанием, что практически не реагируем на внешние переживания. Мы не чувствуем вкус еды, не замечаем хорошую погоду, все наши ощущения притупляются. После того, как мы выпустили разрушительный ураган на волю, мы можем, наконец, открыть глаза и с удивлением обнаружить тот мир, который мы не замечали, пока лечились от травмы.

Левин буквально советует открыть глаза и внимательно изучить предметы вокруг себя: их цвет, особенности, назначение. Что происходит в мире? Какие фильмы, книги, темы обсуждаются? Любопытство, которое пробуждается на этом этапе, помогает окончательно избавиться от последствий травмы – травма не может сосуществовать с энергией познания, которая влечет нас вперед.

ЭТАП 8: ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА И ДВИЖЕНИЕ ДАЛЬШЕ

Когда тяжесть травмирующего переживания уйдет, вы почувствуете как к вам возвращаются силы и желание двигаться вперед. Очень важно оставаться на этой волне, не скатываясь обратно, и иногда здесь может потребоваться внешняя помощь. Левин приводит аффирмацию, которую он советует повторять всем своим клиентам, эта аффирмация на самом деле — древняя молитва североамериканских индейцев: ««Я приношу благодарность за помощь, которая — я знаю — уже на пути ко мне».

Когда травмирующее переживание прорабатывается, и мы избавляемся от гнета разрушительных эмоций, новая энергия «наполняет наши паруса». Мы искренне благодарим судьбу за опыт, пусть и очень тяжелый, и делаем шаг в счастливое будущее.

Питер Левин. Healing Trauma.

gestaltclub.com

Марина Муукконен. Решение-фокусированная психотерапия.

В рубрику Статьи

В рубрику Статьи

Самым популярным методом психотерапии в Финляндии сейчас является когнитивная. Про психоанализ специалисты тоже слышали. Но вот, что это за зверь такой “решение-фокусированная психотерапия”, даже мой многоопытный психиатр мне объяснить не сумел. Пожав плечами и выслушав мои дифирамбы психотерапевту, которую я нашла, он всё-таки подписал направление.

Тем не менее, если заглянуть к нам на сайт (http://lifeyes.info/yes-group/pomosh-v-finlandii/) специалистов, практикующих решение-фокусированную психотерапию несколько. Поэтому и предлагаю вашему вниманию опыт моей почти годовой работы с психотерапевтом по этому направлению.

Важно понимать, что мы, люди, инстинктивно стремимся решить свои проблемы, анализируя ситуацию, в которой мы находимся. К сожалению, мы так устроены, так работает наш мозг по умолчанию. И если у вас, например, тяжёлая депрессия, то анализировать вы будете долго, да и к тому же мозг ваш не в лучшем состоянии для осуществления этого анализа. Хорошо, заручимся помощью психотерапевта, и всё равно на анализ уйдут годы, иногда десятилетия. Пенсионный фонд же оплатит вам три года и будет ждать быстрых результатов. Как тут быть?

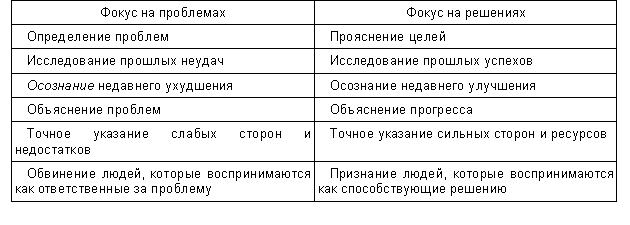

Вот тут ориентация на решение и становится очень привлекательной. Смысл в том, что вы с психотерапевтом направите вашу энергию на постановку целей и изобретение средств их достижения, вместо анализирования проблем. Скорее всего, проблем вы всё равно коснётесь, от них никуда не убежишь, они ведь уже у вас в голове сидят, но фокус будет на том, как жить дальше, как выбраться, как превозмочь.

В связи с этим на первой рабочей сессии мне и было заявлено, что в ходе психотерапии я могу прийти к выводу, что мне нужно развестись — у меня есть большой блок проблем, связанных с мужем, браком, переездом — и найти работу, которая будет находиться в городе, где я родилась и выросла, или такую, которая позволит мне половину времени проводить в Финляндии, а половину там, где живут мои родственники и друзья. Всё это звучало зловеще, но мой психотерапевт мне безумно нравилась, и я решила посмотреть, что из этого получится.

Каким образом психотерапевт заранее знает, к какому решению я могу прийти? Очень просто. Моя психотерапия была оплачена Пенсионным фондом, а стало быть, психотерапевт получает большой талмуд бумаг от психиатра, где подробно прописано, как меня лечили и с какими психологическими проблемами я борюсь. А также мой психолог из поликлиники написала кратко о том, с чем я к ней пришла, что, в принципе, укладывалось в одно предложение: муж-финн заставляет жить в нелюбимой Финляндии. Специалисту же моментально понятно, как из этой ситуации можно выйти. И… в этом направлении он вас и будет вести. Хорошо это или плохо, решать вам!

“Ориентация на решение” фокусируется на том, что работает, а не на том, что не работает. Поэтому вы будете обсуждать ваши хобби и увлечения, всё чем вы занимались в детстве, юности, что приносило вам положительные эмоции, и пробовать это возродить. Например, я, судя по всему, родилась художником, и поэтому мы с психотерапевтом болтали за совместным занятием рисованием. Я приносила ей фотографии себя, мы обсуждали какой я была до депрессии. И вместе придумывали, как вернуть меня ту, счастливую.

В этом и суть подхода: акцент делается на ресурсах и способностях, а не на проблемах, на успехах, а не неудачах. “Это подход, который передает уважение и увеличивает сотрудничество и творчество. Ориентация на решение порождает настроение, которое благоприятствует позитивному развитию и поощряет обнаружение решений.” (Психотерапевтическая энциклопедия на dic.academic.ru.)

Звучит всё это завораживающее, но что же в это время происходит с проблемами. Они остаются на месте? Конечно же, нет. Они тоже решаются, но в подсознании, и в этом кроется один, на мой взгляд, из существенных недостатков данного психотерапевтического подхода.

Мой психотерапевт стремилась научиться меня поддерживать, и сразу задала вопрос: “кто тебя поддерживает лучше всех в тяжёлой ситуации”? Что бы вы на это ответили? Конечно же, мама. Мы пригласили мою маму, которая рассказывала, как она меня любит, мы дружно плакали, и психотерапевт училась копировать мамино поведение и “поддержку”. И конечно же, она пришла к выводу, что мама создала мне идеальное детство, что абсолютная правда, и всегда меня поймёт и поддержит.

Мы, конечно же, пригласили и главного врага — мужа. Которого в лучших традициях контрразведки запутывали, меняя язык общения с русского на финский, с финского на английский и обратно на русский. За пару-тройку сеансов он сдался и согласился на развод и вообще всё, что мой психотерапевт бы ни потребовала. Дело в том, что мой любимый “враг” уже давно делал дома всё, что моей левой пяточке будет угодно, потому что очень переживал, что из-за него я сижу без каких-либо перспектив в ненавистной Финляндии и задыхаюсь в депрессии.

Чем же всё это закончилось? Тем, что я поняла, что, когда я начала психотерапию, я была во всём не права, а соответственно и моя психотерапевт исходила из совершенно неверных установок.

Например, мне всегда безумно нравилась Финляндия. Я обожаю природу, любоваться восходящим над лесом солнцем, петь под дождем, наблюдать за дикими животными, рисовать закаты, гулять пешком… и жить на берегу залива или озера. Короче, вы поняли.

Мой муж-финн — идеал любой женщины: он готовит, стирает, убирает, ходит в магазин, следит за фигурой и здоровьем, и моими тоже, старается. Выгуливает три раза в день собаку, если я лежу в депрессии и ничего уже не могу делать. Ох, дальше додумайте сами и про эротику не забудьте. Единственное, он не знает, как меня поддержать в депрессии. И всё время всех моих врачей спрашивает, а чего ещё мне не хватает. И никто ничего нового ему не говорит. Вроде, как он всё уже и так делает. Что можно и нельзя. Куда дальше-то? И тут на помощь приходит мама. Что такого делает мама, чего не делает он? Все ждут… даже не знаю, чего. Никак явления Христа народу. Потому что сейчас всем всё станет ясно. Мама меня поддерживает…

Как? А никак! Как никак? — спросите вы. Да так, никак. Тогда, когда мне она нужна, она меня не поддерживает. Она всегда говорит “решай сама”. А после: сама решила — сама виновата. И таким образом, она вырастила прекраснейшую дочь. Которая построила себе наипрекраснейшую жизнь с любимым человеком в благополучной Финляндии. Но которая болеет клинической депрессией.

И получилось, что в моём случае решение-фокусированная психотерапия оказалась бессильна. Почему? Потому что я всегда знаю, чего я хочу. И я лучше всех знаю, как этого добиться. И психотерапевт мне для этого не нужен. У неё явно не хватает образования и опыта в той области, в которой мне хочется чего-то добиться, чтобы мне хоть что-то дельное посоветовать.

А про поддержку? Поддерживает меня муж, и немного уже душит своей поддержкой, потому что ему все твердят, что он всё делает не так. А я волк-одиночка и привыкла к тому, чтобы все меня оставили в покое и дали мне самостоятельно разобраться со своими проблемами.

Вот так. Вроде всё просто. Но на это просто ушло 8 месяцев интенсивной работы в неправильном направлении. Удивительно то, что в психотерапии не важно, получается, в каком направлении работать, результат всё равно не заставит себя долго ждать (по терапевтическим меркам, естественно).

В заключение не могу не сказать, что решение-фокусированный метод работы с психотерапевтом — наиприятнейший из того, что мне довелось попробовать. Главное, не путаться и помнить, что психотерапевт не ваш друг или подруга, а всё-таки врач. И положительный эффект от этого метода работы налицо, но я сама в следующий раз беру модную когнитивную терапию.