Мне давно хотелось, а сейчас стало как-то необходимо написать о моей Ёлке. Что она для меня такое? Почему так невозможно не строить Ее?

Когда-то, 56 лет назад (в 45-м году), со мной произошло нечто, о чем я много раз говорила. И все же скажу еще раз: Ель перед моим балконом на даче вспыхнула Фаворским светом. О том, что такое Фаворский свет, я узнала гораздо позже. А тогда я увидела его, не зная, что это так называется.

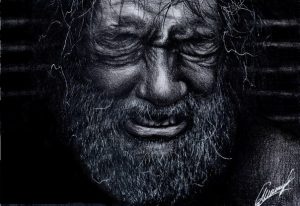

После огромного страдания, вернее, во время страдания, захлебываясь от всех душивших меня «проклятых вопросов», я вдруг увидела Ель всю в огнях. Это было после грозы. Взошло солнце, и сотни, мириады капель вспыхнули невероятным, прожигающим всю душу светом. И вот, в единый миг душа переросла свое страдание, переросла все вопросы, в которых только что тонула. Что-то произошло в душе такое, чего представить себе раньше я никогда не смогла бы. Возможно, так бывает, когда из куколки вылетает бабочка. Душа из скукоженного комочка превратилась вдруг в крылатое существо, и иначе, чем преображением, это не назовешь.

Много позже, когда я увидела и очень полюбила икону Феофана Грека «Преображение», я там узнала все, что произошло со мной.

По бокам иконы идут четыре человека, Иисус и три ученика. Он хочет показать им нечто, что знает сам и чего не знают они – Просиявшую Истину.

Где она? Они смотрят на Иисуса. Они оглядываются по сторонам. Но вот Гора. На Горе Иисус, который просиял .

А ученики? Что с ними? Они, как планеты, сорвавшиеся со своих орбит. Они перевернуты. Они, кажется, потеряли всякие ориентиры в пространстве и во времени. Никто из них на Иисуса уже не смотрит. На него невозможно смотреть. Его свет прожег их, ослепил. У одного из них глаза совсем закрыты. У двух других открыты, но они смотрят не на Иисуса. Они смотрят внутрь себя. Ибо Истина видна только там – внутри. Свет, прожегший их, открыл им их же Глубину, ввел в эту Глубину, показал, что она есть. Внутри нас есть источник света . Просиявший Иисус открыл им этот источник в них самих, прожег вход в Глубину, всегда свою собственную и в то же время не только свою. Она одна на всех. Ты либо вошел туда, либо нет. Если вошел – встретился там с другими, понял, что мы едины.

У всех ветвей дерева – один ствол; у всех наших органов – ушей, глаз и т. п. – одна кровь, одно сердце – единый организм. Тот, кто вошел в единую для всех Глубину, нашел Бога – то, в чем мы едины. Наша целостность, включающая все и всех в себя – вот Он, Бог. Всем открытая тайна, которая всегда остается Тайной, ибо существует только на последней Глубине. Там сияет. Туда зовет.

Я упала на колени. И когда встала с колен, знала: Творец этой красоты совершенен . Мы не отдельные разорванные частицы, мы составляем нечто целое. У нас есть общее Сердце. В мире есть величайшая Гармония. И сердце мое, мое маленькое настрадавшееся сердце забыло о своем страдании и трепетало, как струна под пальцами величайшего арфиста: «Только прикоснись! Весь мой смысл в том, чтобы быть Твоей Арфой!»

Елка в моем доме – с моих восьми лет, когда ее разрешили советским детям. А моя любовь к елке началась, кажется, с двух лет. Трудно поверить, но я помню, как меня поднесли к наряженной серебристо-зелеными шарами елочке нашей соседки тети Шуры. Елочка маленькая, стояла на столе. Мама держит меня на руках, а я тянусь, выскальзываю из маминых рук за шаром. Зачарована совершенно. Наверное, ору, чтобы мне дали шар. И добрая тетя Шура снимает с елки чудо из чудес и протягивает мне. И я мгновенно затихаю. И вдруг – шар выскальзывает из ручонок и разбивается на мириады сверкающих дрожащих осколков. Новый крик, но он мгновенно прерывается. Мама рассказывала, что была потрясена, как я моментально затихла, прикованная взглядом к дрожащим переливающимся осколкам на полу.

Вот еще с тех пор – моя любовь к елке. Потом, у подружек, я видела игрушки из детства их родителей (у мамы, к сожалению, все пропало в Гражданскую войну).

Серебряная картонажная рыбка… Она была поистине той самой золотой рыбкой, которая исполняла все заветные желания, сама была заветным желанием, точно знала, что душе нужно, и вела в какое-то неведомое сверкание.

Вела, вела от двух до девятнадцати лет. По каким мытарствам вела!.. И вот привела к Той преобразившей меня вспыхнувшей Ёлке…

Мытарства не кончились. Они стали еще во сто раз больше. Но это было уже нечто совсем другое – сознательное и осмысленное. Смысл жизни был найден. Бог стал реальностью, постигаемой только в опыте глубочайшего сердца.

И вот, начались мои Ёлки (не сразу… надо было еще пять лет пролежать парализованной, а потом встать, но – начались). Точно я получила задание показать , собрать и показать ту внутреннюю гармонию мира, которую душа моя знала . Собрать осколки, разбросанные на поверхности, и соединить в единое целое, дать Образ.

Что такое Небесный Иерусалим? Это глубинная реальность, которая, как солнце густыми тучами, закрыта нашими иллюзиями – проекциями нашего эго.

Небесный Иерусалим – это внутренний Свет, который не нуждается ни в чем внешнем. «Ни солнца, ни луны там не будет, ибо Господь Бог – светильник их». Это тот незаходящий свет, который сам является своим источником и сам из себя черпает силы. Небесный Иерусалим, Небесный Град, в котором «Бог отрет каждую слезу с очей их, и ни болезней, ни смерти больше не будет, ибо прежнее прошло, миновало».

Эти последние слова Апокалипсиса всегда переворачивали мне душу. И я знала, что это правда, правда, правда!

Небесный Иерусалим светится внутри всегда . Освободить его от тьмы, скрывающей это свечение, сорвать завесу, дать просверкать нетленному среди тленного мира – вот моя задача. Вот что я делаю, когда создаю мою Ёлку.

Ни одного случайного штриха. Ни одной случайно повешенной ниточки дождя. Каждая игрушка, каждая дождинка, каждый оттенок света должны найти свое точное место, соотнесенное с тем, которое у всего есть внутри, в невидимой глазам первооснове жизни.

Сказка? Сказку рассказывает мне сама Ёлка, ибо все на ней говорит.

Бог есть Слово? Да. Но это Слово говорит только глубине души. Уши его не слышат, но душа слышит и получает задание перевести это Слово с языка беззвучного на язык звучащий. Озвучить свет.

И еще.

Сражение света с Болью. Свет восходит изнутри наружу. А здесь – Боль. Царство Боли. Каждый год она новая, своя, конкретная. И свет падает на эту Боль, как на дождевые капли на ели или на темень леса. Или – куда бы он ни упал, начинается сражение, которое может превратиться в любовные объятия – в ликование; а может и не превратиться.

Сражение с Болью. Свет должен просквозить вот эту сегодняшнюю боль, растворить ее, сразить. Завтра будет другая, и будет новое сражение. Свет все тот же, а боль – новая. Да и свет всегда новый. Просто он никогда не тускнеет, но в каждом новом повороте вновь вспыхивает все тот же вечный Свет и творит новое Действо.

Вот это Действо с массой конкретных подробностей, это – новый поворот луча во тьме – новая сказка. Новый путь странника через лабиринты тьмы, новая мистерия, ибо это всегда мистерия – вход в тайну.

Жизнь таинственна, ибо бездонна. Ощущение бездонности, в которой вечно блуждает и никогда не заблудится Свет, – это ощущение и есть счастье.

Всегда трудное счастье, ибо находиться в Бездне всегда нелегко. Но ощущать Бездну и ощущать собственное сердце – это одно и то же. Сердце бездонно. И тот, в ком полностью пробудилось сердце, чувствует великое ликование, ибо внутри этой бездны – Свет.

3, 18 апреля 2001 года

Мне давно хотелось, а сейчас стало как-то необходимо написать о моей Ёлке. Что она для меня такое? Почему так невозможно не строить Ее?

Мне давно хотелось, а сейчас стало как-то необходимо написать о моей Ёлке. Что она для меня такое? Почему так невозможно не строить Ее? Мне давно хотелось, а сейчас стало как-то необходимо написать о моей Ёлке. Что она для меня такое? Почему так невозможно не строить Ее?

Мне давно хотелось, а сейчас стало как-то необходимо написать о моей Ёлке. Что она для меня такое? Почему так невозможно не строить Ее? У Мераба Мамардашвили как-то спросили: «С чего начинается человек?» – «С плача по умершему», – ответил он. Ситуация утраты, не обязательно близкого человека, а чего-то важного в жизни, играет не только опасную роль, но и создает нашу личность. В этом и есть творческое приспособление человека.

У Мераба Мамардашвили как-то спросили: «С чего начинается человек?» – «С плача по умершему», – ответил он. Ситуация утраты, не обязательно близкого человека, а чего-то важного в жизни, играет не только опасную роль, но и создает нашу личность. В этом и есть творческое приспособление человека. 1. Умение терпеть и ждать.

1. Умение терпеть и ждать.