Каждый 13-й человек хотя бы раз в жизни сталкивается с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Такие данные приводит институт, помогающий людям с этим диагнозом, — Sidran Traumatic Stress Institute. Специалисты отмечают, что во время военных действий все больше людей начинают испытывать ПТСР. Клинический психолог и автор телеграм-канала «Море волнуется, а ты — нет» Галина Петракова рассказала «Таким делам» о том, кто наиболее подвержен этому состоянию и стоит ли ожидать его всплеска на фоне «спецоперации» в Украине.

Каждый 13-й человек хотя бы раз в жизни сталкивается с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Такие данные приводит институт, помогающий людям с этим диагнозом, — Sidran Traumatic Stress Institute. Специалисты отмечают, что во время военных действий все больше людей начинают испытывать ПТСР. Клинический психолог и автор телеграм-канала «Море волнуется, а ты — нет» Галина Петракова рассказала «Таким делам» о том, кто наиболее подвержен этому состоянию и стоит ли ожидать его всплеска на фоне «спецоперации» в Украине.

У кого и почему бывает ПТСР?

Посттравматическое стрессовое расстройство (Post Traumatic Stress Disorder, или PTSD) — психическое расстройство, которое возникает на фоне единичного или повторяющегося травмирующего события. Оно входит в перечень психических заболеваний DSM-5 и в Международную классификацию болезней 11-го пересмотра (МКБ-11).

Главный критерий для развития ПТСР — это непосредственное столкновение с травмирующим событием. В DSM-5 приведен довольно узкий перечень таких событий, среди них:

- человек стал свидетелем смерти другого;

- человек столкнулся со смертельной опасностью;

- человек получил серьезное увечье;

- человек пережил физическое или сексуальное насилие.

Галина Петракова обращает внимание, что во время военных конфликтов неизбежно растет количество людей, вовлеченных в травмирующие происшествия. На этом фоне происходит увеличение случаев ПТСР. С расстройством могут столкнуться:

- участники боевых действий:

- мирные жители;

- беженцы.

Непосредственным столкновением с травмой считается также известие о гибели близкого человека или о том, что его жизни что-то угрожает, например он попал в плен. В таком случае ПТСР может развиться у родственников и близких друзей. Расстройство может также начаться на фоне постоянного возвращения к деталям травмы. Это касается людей, чья работа связана с последствиями военных конфликтов или с людьми, пережившими боевые действия и насилие. На Западе в этом случае говорят про «вторичную травму».

В то же время, по статистике Sidran Traumatic Stress Institute, ПТСР выявляют примерно у 20% людей, переживших тяжелое событие. По словам Галины Петраковой, это не значит, что для остальных контакт с травмой пройдет бесследно: у них могут возникнуть другие психические расстройства.

Сказать наверняка, кто будет более уязвим для ПТСР во время военного конфликта — солдаты, мирные жители, волонтеры, беженцы, — нельзя. Важную роль в развитии расстройства играет сочетание генетики и опыта, из-за которого человек становится более или менее склонным к острой реакции на травму и развитию расстройства. Будет ПТСР или нет у конкретного пострадавшего, зависит от его биологической предрасположенности (важна физиология мозговой деятельности) и общей психологической предрасположенности (определенное представление о себе, выработанные в детстве реакции — в целом опыт).

Когда впервые появился диагноз ПТСР?

Впервые ПТСР врачи выявили именно у участников военных действий. Похожие симптомы описывали в разные эпохи в разных культурах — первые упоминания психологических трав из-за войн появились в период античности.

Научные исследования в этой области начались во времена Гражданской войны в США: тогда врач-терапевт описал специфические кардиологические симптомы от ранее пережитого страха у солдат — так называемый синдром солдатского сердца.

В России психиатры стали изучать это состояние в период русско-японской войны. Тогда в боях начали применять новые виды оружия и военной техники, что вызывало у солдат сильный стресс. Российские военные психиатры настаивали, что подверженные этому состоянию люди не симулянты, а психические расстройства вследствие военных действий не миф.

В российские медицинские учебники и статистику диагноз попал как «травматический психоневроз» — тогда считали, что это неврологическое заболевание. Во время Первой мировой войны врачи обращали внимание, что неврологические расстройства у солдат могут возникать не только из-за физических недугов (например, после контузии), но и из-за шока от происходящего. За время этой войны только официально зафиксировали около 80 тысяч случаев этого расстройства.

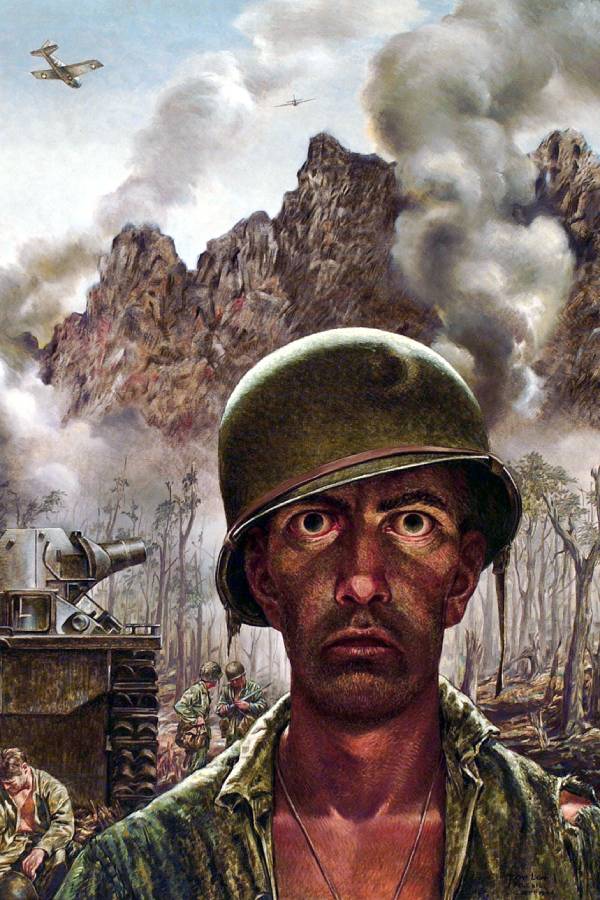

В период Второй мировой войны похожие состояния начали выявлять не только у солдат, но и у узников концлагерей. В 1945 году появилось выражение «two-thousand-yard stare» («взгляд на две тысячи ярдов») — взгляд бойца, перенесшего серьезную психологическую травму и смотрящего словно сквозь людей. И тогда же впервые обнаружили, что у ветеранов войны и женщин, переживших насилие, проявляются похожие симптомы. В номенклатуру психических заболеваний диагноз «травматический невроз» включили только в 1952 году.

Тики, дрожь, паралич, сильная растерянность и тревога, головные боли, амнезия, депрессия, судороги, обмороки и рвота — симптомы психического расстройства, которое во время Вьетнамской войны в 1968 году включили в международные классификации и стали официально называть ПТСР. Тогда «вьетнамский синдром» обнаружили у 700 тысяч американских ветеранов.

Как распознать ПТСР?

Для того чтобы человеку поставили диагноз ПТСР, помимо главного критерия — столкновения с травмирующим событием — у него должны выявить симптомы расстройства.

Наиболее характерные из них:

- повторяющиеся неконтролируемые навязчивые тревожные воспоминания о событии;

- повторяющиеся кошмары на тему произошедшего;

- диссоциативные реакции вроде флешбэков (когда человек действует и ощущает себя так, словно событие происходит в реальности);

- избегание всего, что может напоминать о травме (событий, мест, людей, мыслей и чувств);

- неспособность вспомнить важные аспекты произошедшего;

- стойкие негативные убеждения;

- постоянное обвинение себя или других в произошедшем.

«Не заметить ПТСР трудно: флешбэки, когда человек теряет связь с реальностью, интенсивные избегания и повторяющиеся кошмары заметны окружающим, спутать их с чем-то тяжело. По косвенным признакам ПТСР можно распознать, например, по вспышкам насилия, но [военные действия] в целом нормализует насилие. Поэтому признаки ПТСР — это, скорее, в целом неадекватные реакции, отсылающие к травме», — рассказывает Галина.

Для постановки диагноза ПТСР эти симптомы должны проявляться минимум на протяжении четырех недель. Острая фаза расстройства возникает через один-три месяца после травмы, в хроническое состояние расстройство переходит спустя три месяца. Отложенные симптомы могут внезапно проявиться через полгода.

«Поэтому рост ПТСР могут наблюдать еще какое-то время после окончания военных конфликтов. Например, беженцы и те, кто находится в безопасности, вынуждены в первое время просто выживать, даже если уже испытывают симптомы ПТСР. Они часто не могут заявить об этом или не получают помощь — они невидимые. Потому что их психологическое состояние — не то, на чем сейчас сфокусировано их внимание и внимание общества», — отмечает эксперт.

Чтобы понять масштабы трагедии, новостная повестка должна немного «перекрыться». Но то, что видят и рассказывают волонтеры на первой линии, и то, что они описывают, уже похоже на симптомы ПТСР, считает клинический психолог. К этому относятся проблемы со сном, кошмары, сложное психологическое состояние.

«Это “окошко”, которое мы можем приоткрыть, чтоб понять, какая волна ПТСР нас ждет», — отмечает Галина.

Станет ли ПТСР серьезной проблемой для общества?

Увеличение числа людей с ПТСР, которые не получают социальной поддержки и терапии, может привести к обострению различных проблем в обществе. Галина обращает внимание, что часто расстройство сопровождается другими диагнозами — его могут усугублять коморбидные (сопутствующие) состояния: депрессия (примерно у 50% пациентов с ПТСР), тревожные расстройства, панические атаки, асоциальное поведение, социофобия и зависимости.

По словам психолога, часто пострадавшие начинают употреблять алкоголь и наркотические вещества как способ ухода от непереносимых эмоциональных состояний. Это может привести к росту числа людей с зависимостями. Помимо этого, еще одним последствием может стать рост насилия в обществе.

«Для вернувшихся солдат должна быть организована профессиональная помощь и сопровождение, но, скорее всего, ее не будет. Сами же они вряд ли дойдут до психиатров, и это станет еще одной большой проблемой. Они не получат квалифицированной помощи, а значит, не смогут адаптироваться в обществе, искать и находить работу, вести социально приемлемую жизнь», — отмечает Петракова.

Как помочь людям с ПТСР?

Специальных лекарств для людей с ПТСР нет. Тем, кто обратится за помощью, будут назначать антидепрессанты и транквилизаторы, антипсихотические препараты.

«Это симптоматическое лечение в зависимости от того, какие симптомы наиболее выражены, — обращает внимание психолог. — И без психотерапии и социальной поддержки только медикаментозное лечение не будет настолько эффективно. При этом надо учитывать, что квалификация специалистов может быть разная, особенно в маленьких городах и других населенных пунктах, в которые, скорее всего, будут возвращаться молодые люди со “спецоперации”».

В то же время людям с ПТСР в первое время могут помочь специалисты и без медицинского образования, считает Галина. Человек с симптомами этого расстройства может посещать группы, в которых людей обучают навыкам снижения стресса. Такие занятия может вести специалист из НКО или соцработник. Они обучают людей простым навыкам осознанности, дыхательным практикам, техникам мышечной релаксации, а также обеспечивают социальную поддержку. Такие навыки саморегуляции могут значительно облегчить симптомы ПТСР.

Вернувшимся солдатам помочь будет некому

Галина отмечает, что сейчас отдельные психологи и психиатры, НКО и общественные центры организуют короткие обучающие курсы по работе с травмой для специалистов. Занятия проводят, чтобы обучившиеся люди потом могли стать волонтерами для тех, кто нуждается в такой помощи. Но таких специалистов будет все равно не хватать, считает психолог. Их подготовкой должно заниматься государство наряду с помощью беженцам в пунктах временного размещения.

«Сейчас волонтеры, которые хотят, умеют или учатся работать с травмой, готовы волонтерить в пользу беженцев и других волонтеров».

«Это серьезный моральный вопрос. Беженцы больше нуждаются в волонтерской работе — они без денег и ресурсов. Но, получается, вернувшимся солдатам помочь будет некому», — отмечает Галина.

Сложно представить путь человека, вернувшегося в свой небольшой город или деревню после “спецоперации”, к специализированной помощи, добавляет психолог. По ее словам, в психоневрологических диспансерах врач примет такого солдата по полису ОМС и, с определенной долей вероятности, сможет определить ПТСР. Но Галина не уверена, что ему будут доступны выписанные препараты или он сможет и захочет приобрести медикаменты — стоимость многих из них высокая.

Петракова обращает внимание, что даже если человек начнет терапию, ему обязательно будет нужна поддержка — индивидуальные или групповые занятия, где он научится регулировать себя и свои эмоции. Единичные группы помощи есть на базе психиатрических больниц, но не все из них профильные, а в случае с ПТСР крайне важен именно комплексный подход.

«Этого вообще не может быть в государстве, где психиатрическая и психологическая помощь все еще недоступна широкому кругу людей и где есть большая стигма по отношению к людям с психическими расстройствами, — счатает Галина. — ПТСР — примерно последнее, что будет волновать государство сейчас. Эта проблема — рост людей с ПТСР во время и после “спецоперации” — не то что не находится в зоне интереса кого-то, скорее, сам феномен людей ПТСР до сих пор не удостоен хоть чьего-то внимания во власти».

Сезонные обострения психических заболеваний приходятся на весну и осень. Как понять, что вы снова погружаетесь в их пучину? Обычно обострению предшествуют определенные признаки, тревожные симптомы, говорящие о том, что пора принимать какие-то меры. Какие именно? Предлагаем экспертный чек-лист.

Сезонные обострения психических заболеваний приходятся на весну и осень. Как понять, что вы снова погружаетесь в их пучину? Обычно обострению предшествуют определенные признаки, тревожные симптомы, говорящие о том, что пора принимать какие-то меры. Какие именно? Предлагаем экспертный чек-лист. Каждому из нас нужно периодически пересматривать свое мировоззрение, особенно если есть стойкое ощущение, что «что-то не то». Только тяжелая работа над собой, как это ни парадоксально, приводит к счастливой жизни. Потому что счастья вокруг ровно столько, сколько ты его заметишь и приумножишь.

Каждому из нас нужно периодически пересматривать свое мировоззрение, особенно если есть стойкое ощущение, что «что-то не то». Только тяжелая работа над собой, как это ни парадоксально, приводит к счастливой жизни. Потому что счастья вокруг ровно столько, сколько ты его заметишь и приумножишь.