Стадии невроза.

Työuupumus pääsee usein niin pitkälle, että ratkaisuksi haetaan työpaikan tai koko alan vaihtoa. Suomalaista työhyvinvointia ja työuupumusta tutkinut dosentti Anne Mäkikangas kertoo, mistä merkeistä uupumuksen voi tunnistaa ajoissa.

Työuupumus pääsee usein niin pitkälle, että ratkaisuksi haetaan työpaikan tai koko alan vaihtoa. Suomalaista työhyvinvointia ja työuupumusta tutkinut dosentti Anne Mäkikangas kertoo, mistä merkeistä uupumuksen voi tunnistaa ajoissa.

Psyykkinen väsymys, kyynistyminen ja heikentynyt ammatillinen itsetunto. Nämä ovat työuupumuksen eli burnoutin ydinoireet, jotka voivat esiintyä yksin tai erikseen.

Hiljattain on kuitenkin havaittu, että työuupumukseen liittyy vielä laajempi ongelmien kirjo, kertoo työpsykologian dosentti Anne Mäkikangas.

Mäkikangas on tutkinut pitkään suomalaista työhyvinvointia ja työuupumusta. Hänen mukaansa työuupumus sekoitetaan usein stressiin, sillä monet burnoutin oireet ovat myös tyypillisiä pitkään jatkuneen stressin oireita. Uupumus ja stressi on tärkeää erottaa toisistaan, sillä burnout on oirekuvaltaan vakavampi tila.

”Uupumusasteinen väsymys ei hellitä viikonlopun kylpylälomalla”, Mäkikangas sanoo.

Mäkikangas kertoo, mistä merkeistä työperäisen uupumisen tunnistaa. Oireet jaotellaan ydinoireisiin ja toissijaisiin oireisiin.

Uupumusasteinen väsymys tarkoittaa kokemusta siitä, että on rättiväsynyt. Siihen liittyy myös kokonaisvaltainen, fysiologinen väsymyksen tunne siitä, että kroppa ei jaksa. Normaalisti vireystila vaihtelee päivän aikana, mutta työuupuneena väsymystila on jatkuva.

”Kun uupunut herää aamulla, hän ei tunne oloaan palautuneeksi”, Mäkikangas sanoo.

Työuupumuksessa keskeistä on se, että väsyminen liittyy työhön, kun taas muun uupumisen tai masennuksen taustalla voi olla liiallinen kuormitus muilla elämän osa-alueilla.

Mäkikangas kuitenkin korostaa, että työperäinen uupumus ei liity työn kuormituspiikkeihin, kuten muutamaan venyvään työviikkoon ja kasaantuviin deadlineihin, vaan väsymystila kehittyy pidemmällä aikavälillä.

Työhön liittyvä ajoittainen stressi kuuluu asiaan.

Kyynistymisellä tarkoitetaan sitä, että ihminen ei enää koe, että työllä on merkitystä. Työ ei tuota iloa eikä tunnu tärkeältä. Työpaikan vaihtaminen voi olla houkutteleva ajatus.

Kyynistyminen on myös vahvasti sosiaalista. Asiakaspalvelutyössä tai sosiaalisessa työssä se voi näyttäytyä vetäytymisenä tai kollegojen välttelynä. Ihmiskontaktit tuntuvat vaikeilta ja vaativat ponnisteluja.

Kyynistyminen voi olla myös ensimmäinen merkki burnoutista.

”Asiantuntijatyössä, missä omaa työkuormaa ja -aikaa on mahdollista säädellä, kyynistyminen saattaa ilmetä ennen väsymystä”, Mäkikangas kertoo.

Heikentyneeseen ammatilliseen itsetuntoon liittyy kielteistä suhtautumista omaan työhön ja suoriutumiseen. Uupunut tuntee riittämättömyyttä sekä pelkoa siitä, että hän ei pärjää työssään yhtä hyvin kuin ennen.

Mäkikankaan mukaan tuore tutkimus on osoittanut, että ihminen voi kyynistyä ja kokea ammatillisen itsetuntonsa heikoksi, vaikka ei varsinaisesti tuntisi väsymystä.

”Tyypillisesti väsymys tulee kuitenkin ensin ja muut oireet kietoutuvat tähän”, Mäkikangas kertoo.

Kognitiivisen hallinnan menetys on tyypillistä uupuneelle. Asioiden muistaminen, keskittyminen tai vaikeat tarkkuutta vaativat tehtävät tuottavat vaikeuksia.

Ongelma voi näkyä konkreettisesti siten, että virheitä sattuu enemmän.

”Ihmisellä ei ole enää kapasiteettia tehdä työtänsä huolellisesti ja tarkasti. Virheet voivat johtua monista eri syistä, mutta uupumus on yksi mahdollinen selitys”, Mäkikangas sanoo.

Syy, miksi kognitiivisen hallinnan menetys on noussut yhdeksi keskeiseksi oireeksi, heijastelee vahvasti työelämän muutosta.

”Yhä enemmän tehdään asiantuntija- ja tietotyötä, jotka vaativat enemmän henkistä kapasiteettia, tarkkaavaisuutta ja keskittymistä. On huomattu, että uupumus oireilee kognitiivisen hallinnan menettämisen kautta.”

Kun uupunut menettää emotionaalisen hallinnan, hän on herkillä ja reagoi asioihin hyvin voimakkaasti, jopa raivoten. Se aiheuttaa helposti ristiriitatilanteita työpaikalla.

”Ihminen voi jopa itse säikähtää tuntemaansa vihaa, ärsytystä ja muita vahvoja tunnereaktioita”, Mäkikangas sanoo.

Psykologinen pahoinvointi esiintyy tyypillisesti burnoutin ydinoireiden rinnalla. Pahoinvointi voi ilmetä uniongelmina, kuten nukahtamisen vaikeutena, yöheräilynä tai hyvin varhaisena heräämisenä.

”Ihminen saattaa käydä niin ylikierroksilla, että rentoutuminen on vaikeaa”, Mäkikangas kertoo.

Muita tyypillisiä tuntemuksia ovat ahdistuneisuus, huolestuneisuus ja murehtiminen.

Pitkään jatkunut stressi ja burnout laittavat kehon toiminnot sekaisin. Jotkut kärsivät vatsaongelmista, päänsärystä, lihasspasmeista, painon heittelystä tai sairastelusta. Nämä oireet näkyvät konkreettisesti toistuvina sairauspoissaoloina töistä.

Vaikka burnout on eri asia kuin masennus, myös uupumukseen liittyy synkkyyttä ja surumielisyyttä.

”Työuupuneen voi olla vaikea kokea mielihyvän tuntemuksia”, Mäkikangas sanoo.

В раздел «Работа с мышлением» домашних заданий

В раздел «Работа с мышлением» домашних заданий«Я неудачник», «у меня никогда не бывает нормальных отношений», «я снова проиграю». Даже уверенные в себе люди нет-нет да и ловят себя на подобных мыслях. Как быстро и эффективно оспорить собственные представления о себе? Психотерапевт предлагает простой, но действенный инструмент.

Что поможет справляться с болезненными эмоциями и достигать целей? А исследовать личные схемы мышления? Всему этому учит новая монография психотерапевта, руководителя Американского института когнитивной терапии Роберта Лихи.

Книга «Техники когнитивной психотерапии» предназначена для психологов и студентов психологических вузов и их практической работы с клиентами, но кое-что могут использовать и неспециалисты. Например, техника, которую автор назвал «Разворот на 180 градусов — подтверждение негатива», в издании представлена как домашнее задание для клиента.

Нам крайне сложно признать собственное несовершенство, мы концентрируемся, «зависаем» на собственных ошибках, делая из них масштабные выводы о себе. Но недостатки точно есть у каждого из нас.

У всех нас есть поведение или качества, которые мы рассматриваем как негативные. Такова человеческая природа

«Среди наших знакомых не найдется ни одного идеального человека, так что стремиться к совершенству просто нереалистично, — предваряет свое задание психотерапевт. — Давайте разберемся, за что вы себя критикуете, что вам в себе не нравится. Подумайте о негативных чертах. А затем представьте, что было бы, если бы вы воспринимали их как то, на что имеете право. Вы могли бы относиться к этому как к части себя — несовершенной личности, жизнь которой сопровождается взлетами и падениями».

Дальше Роберт Лихи предлагает читателю вообразить, что он действительно обладает неким негативным качеством. Например, что он неудачник, аутсайдер, сумасшедший, некрасивый. Допустим, вы представили, что иногда бываете скучным собеседником. Вместо того чтобы бороться с этим, почему бы это не принять? «Да, я бываю скучным для других, но в моей жизни много всего интересного».

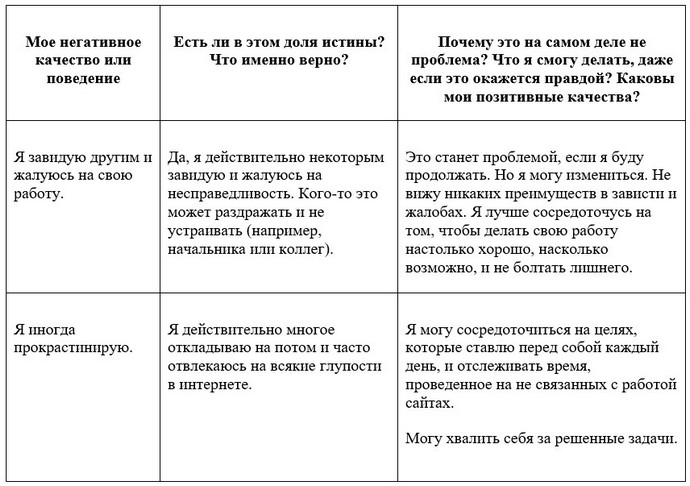

Чтобы в этом поупражняться, воспользуйтесь таблицей, которую автор назвал так: «Как я справился бы, если бы оказалось, что я действительно обладаю негативными качествами»:

В процессе заполнения у вас могут возникнуть трудности. Некоторым людям кажется, что признание собственных негативных качеств равноценно самокритике, и заполненная таблица станет наглядным подтверждением того, что мы думаем о себе в негативном ключе. Но тогда стоит вспомнить о том, что каждому свойственны негативные черты.

Отнеситесь к этой технике не как к оружию самокритики, а как к инструменту признания, сочувствия и понимания себя

В конце концов, когда мы любим ребенка, то признаем и принимаем его недостатки. Пусть хотя бы на время таким ребенком для себя станем мы сами. Пора позаботиться о себе.