Когда-то я читала книгу Сонрю Судзуки «Сознание Дзен. Сознание начинающего», и из всей книги мне больше всего врезалась в память фраза: «Когда имеющаяся стеснённость больше не стесняет вас — вот что мы понимаем под практикой». Я медитировала над этими словами и пришла к тому, что, собственно, вместо слова «стесненность», можно подставить любое другое слово, состояние и эта фраза не утратит своей актуальности. Таким образом, в контексте темы тревоги, мы можем так перефразировать эту фразу: «Когда имеющаяся тревожность больше не тревожит вас — вот что мы понимаем под практикой».

Когда-то я читала книгу Сонрю Судзуки «Сознание Дзен. Сознание начинающего», и из всей книги мне больше всего врезалась в память фраза: «Когда имеющаяся стеснённость больше не стесняет вас — вот что мы понимаем под практикой». Я медитировала над этими словами и пришла к тому, что, собственно, вместо слова «стесненность», можно подставить любое другое слово, состояние и эта фраза не утратит своей актуальности. Таким образом, в контексте темы тревоги, мы можем так перефразировать эту фразу: «Когда имеющаяся тревожность больше не тревожит вас — вот что мы понимаем под практикой». О какой практике идет речь? Как и в случае с дзен-буддизмом, для психотерапии так же актуальна практика большей осознанности, которая, со временем, может привести к более здоровому существованию, и, может быть, даже состоянию счастья.

Наверное, каждый слышал или говорил фразы из серии: «не волнуйся», «перестань нервничать», «успокойся», «не парься», «забей» и т. д. Давайте посмотрим правде в глаза — вряд ли кто-то после этих слов действительно успокоился. Ну так вот взял и подумал: «Действительно, чего это я?» и, отпустив ситуацию, расслабился. Скорее наоборот. Вспомните, что вы чувствовали, когда вам говорили что-то подобное. Скорее всего, ваше тревожное состояние не только не уменьшилось, и даже не осталось таки же, но, наоборот — еще больше усилилось. Тоже самое происходит с нами, когда мы говорим себе что-то подобное.

Причин того, почему мы вообще себе это говорим: «будь спокоен», «не волнуйся», может быть немало. Часто такие послания себе и другим исходят из идеи того, что мы обязательно должны быть всегда спокойны и невозмутимы, а истоки этой идеи могут уходить далеко в индивидуальное или коллективное прошлое, чаще всего, неосознаваемое. Причинами блокировки тревоги могут быть так же и многие другие моменты, которые запускают защитные механизмы нашей психики, как их называют в психоанализе, или механизмы прерывания контакта — в гештальте. Не буду сейчас это подробно описывать, это заслуживает, как минимум, отдельной статьи или книги, и они так же есть. Остановимся на том, почему такие послания своей тревоге не работают.

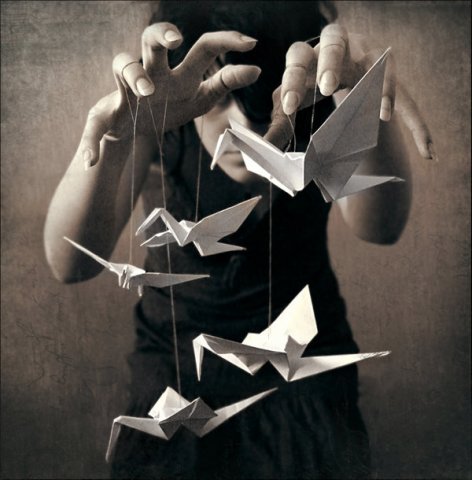

На самом деле мы не можем контролировать наши чувства и эмоции. Если действия, поведение еще подвластны нашей воле, нашему сознанию, и частично мы так же можем контролировать свои мысли, устроив такие себе «игры разума», то чувства совершенно не подвластны контролю нашего сознания. Эта идея отображается в буддийских концепциях, и сейчас так же подтверждается современной наукой и психотерапией. Смысл в том, что, на самом деле, мы очень мало вещей в себе можем по-настоящему контролировать, изменять, во всяком случае, по своему желанию, непосредственно в тот момент, когда нам это нужно, даже полностью понимая, зачем это нам. И когда мы думаем, что смогли управлять своей эмоцией, чаще всего, мы оказались в ловушке собственной психики, иллюзии этого — по факту, скорее всего, эмоция просто вытеснилась в бессознательное и будет уже там проявляться каким-то уже другим образом, который наш мозг не считывает как эту эмоцию, которую мы себе запретили проживать. Так мы сами собой манипулируем.

Но что же тогда с этим делать? Весь парадокс состоит в том, что нужно как раз перестать что-то с этим делать. Не в смысле позволить эмоции контролировать наши действия, а, скорее, разрешить этому чувству быть в нас. Это то, что можно сделать, например, в медитации на чувство. Многим, кстати, медитация кажется чем-то невероятно сложным, именно из-за убежденности, что медитируя, мы должны «заставить» себя расслабиться и сконцентрироваться. На самом деле — нет. Смысл в том, чтобы просто быть пассивными наблюдателями того, что происходит внутри нас, наблюдать и осознавать это, не пытаясь ничего с этим сделать. Допустим, вы тревожитесь, и просто попробуйте разрешить себе это, наблюдая за своим состоянием, дыханием в этот момент, при том, даже если вы отвлечетесь на какие-то другие мысли — не стоит заставлять себя их замолчать, просто отмечайте, что вы отвлеклись. Например, как вариант:

«Я осознаю, что чувствую..

Я ощущаю (в теле), что..

Я осознаю, что моё дыхание…

Я осознаю, что сейчас отвлекаюсь на мысли о..

Я осознаю, что в связи с этим чувствую…

Я снова осознаю в теле…

Я осознаю, что мое дыхание…

Я осознаю, что чувствую… »

Проблема не столько в том, что с нами случаются те или иные чувства, проблема в том, что мы не используем их по назначению, но именно через принятие чувства и погружение в него, а не его контроль, оно выполняет свою функцию и отступает (Парадоксальная теория изменений в гештальт-терапии).

Кроме того, нам реально сложно быть в настоящем моменте. Наш мозг так устроен, что если мы прямо сейчас не заняты чем-то действительно важным для нас, требующим нашего полного внимания, он «придумывает» себе работу на ходу, исходя из его эволюционных потребностей, которые, впрочем, хотя и были «в тему» живущим в первобытном мире, в современном, скорее, создают массу неудобств и провоцируют еще больше отвлекаться от настоящего.

Например, идя по улице, из пункта А в пункт Б (при условии, что мы хорошо знаем дорогу и не имеем телесных травм — это происходит автоматически, мы не думаем, не концентрируемся на том, как мы идём и куда), мы редко находимся в настоящем моменте, просто наблюдая и осознавая, что происходит здесь и сейчас. Мы либо в прошлом, либо в будущем, пока что-то важное для нас, с эволюционной точки зрения, не вернет нас в настоящее. Но и это тоже не совсем объективная реальность, а, скорее, мы видим то, что наш мозг посчитал полезным для нас увидеть. И это, как правило, связано с выживанием — самосохранение и размножение. Т. е., наше внимание привлечет либо что-то, что, пусть даже подсознательно, вызывает у нас какой-то страх, недоумение — это срабатывает самосохранение, эволюционно, для того, чтобы как-то спастись, хотя и в реальности это может быть совершенно не опасный для нас человек, но, допустим, странно для нас выглядящий. Другой момент, если речь идет, допустим, о гетеросексуальном человеке, то он будет обращать внимание либо на противоположный пол — с точки зрения оценивания, подходит ли нам этот человек для размножения (эти все механизмы включаются неосознанно), или на представителей своего пола — но уже с позиции конкуренции — я лучше/хуже этого человека (да-да, все эти мысли «о боже какая у нее/него прическа» — это отсюда).

Это в первую очередь. Далее, мы также можем обратить внимание на детей — почувствовать, например, умиление и т. д., что также актуально в контексте размножения, только не напрямую — бессознательно мы «прикидываем», что если бы это был наш ребенок. И — внимание — мы почти игнорируем, не замечаем, пожилых людей. Так как они не «вписываются» в актуальное с точки зрения размножения.

К чему это я? Вокруг нас может происходить миллион вещей, проходить миллион людей, но мы замечаем только то, что актуально для нас, при этом, на самом деле, даже не всегда осознавая, почему это так происходит. И в случае отсутствия такого актуального здесь и сейчас, мы либо в прошлом, либо в будущем. Таким образом, в реальности мы почти никогда не находимся, еще и сами себя пытаемся обмануть со своими чувствами. Я думаю, именно это имел ввиду Будда, говоря о том, что мы и все вокруг — иллюзия.

Вернёмся к тревоге. По определению Фрица Перлза, тревога представляет собой напряжение между «сейчас» и «потом», чувство, возникающее относительно мыслей о «напряжном» будущем. При этом, страх более конкретизирован — нам понятно, чего конкретно мы боимся. Страх может быть как здоровым — в случае, когда есть реальная, угроза, так и болезненным — когда то, чего мы боимся реально существует, но вероятность того, что оно нам как-то навредит ничтожно мала (например, страх пауков, или высоты, когда мы защищены балконом и никто нас не пытается оттуда сбросить). Такой иррациональный страх с избеганием пугающего объекта называется фобией.

Тревога же характеризуется тем, что предмет страха никакой реальной опасности не представляет и, кроме того, существует только в нашем воображении. Сам придумал — сам испугался. Случится или нет — неизвестно, но боишься уже сейчас. Именно этим и тяжела тревога — в ней слишком много неопределенности. Однако, когда у тревоги появляется объект, то она становится страхом, пусть даже болезненным — но есть конкретика, и с этим уже можно работать дальше. Как минимум, для начала, можно перепроверить, реально ли существует то, чего мы боимся непосредственно в настоящем и представляет ли оно собой реальную угрозу.

Вернуться в «здесь и сейчас» можно попробовать в таком несложном упражнении:

1. Я осознаю, что вижу (назвать минимум 3 объекта).

2. Я осознаю, что слышу (минимум 2 объекта).

3. Я ощущаю в теле (1-2 телесных ощущений).

4. Я осознаю, что чувствую (1 чувство).

Далее или уже становится спокойнее, или можно помедитировать на чувство, наблюдая и разделяя мысли, ощущения в теле, эмоции и чувства, осознавания — о чем это чувство для меня сейчас, и просто погружение в него с пассивным наблюдением за собой во время этого процесса.

Но, первым пунктом, наверное, в работе с тревогой всегда будет работа с принятием своего страха. Кстати, сейчас, во время пандемии, возможно, многие тревожные люди заметили, что им стало не так тревожно. Потому как тревога нашла объект, и, кроме того, данный страх легализирован — угроза реальная и +/- все боятся. Стало можно бояться. И даже не бояться об этом говорить. Таким образом, страха становится меньше.

Итак, мы уже разобрали, что в работе с тревогой нужно, в первую очередь, осознать и принять эту тревогу, а также сконцентрироваться на «здесь и сейчас». Кроме этого, немаловажной будет работа с дыханием, ведь как наше дыхание меняется, когда мы, волнуемся, так и меняя свое дыхание, можно менять свое состояние. Но почему мы вообще начинаем иначе дышать, когда тревожимся? И здесь я бы привела ещё одно определение тревоги Фрица Перлза: «Тревога — это переживание трудности дыхания во время заблокированного возбуждения». Он говорит о том, что тревога возникает, когда мы стремимся ввести возбуждение в принятые рамки. Например, вы злитесь на человека, но не разрешаете себе эту злость, блокируете ее, тем самым начиная испытывать тревогу рядом с этим человеком. Или вам кто-то очень симпатичен, но вы блокируете свой интерес к человеку (особенно часто это происходит с сексуальным интересом) и начинаете испытывать тревогу, когда только его видите. В этом случае, нам нужно найти, какое истинное возбуждение блокируется в данный момент, какое возбуждение, как говорит Перлз, «мы не можем принять как свое собственное». Далее мы можем обнаружить какими мышечными структурами мы блокируем свое дыхание, чтобы удержать это возбуждение, и:

«Нужно последовать двигательному импульсу, который вы чувствуете (не добавляя других)».

© Фриц Перлз

Таким образом, мы обнаруживаем, что за тревогой, на самом деле, стоят другие чувства, она возникает как сдерживающий их фактор. Согласно Перлзу, это страх самого себя в каком-то другом эмоциональном состоянии. Вы можете попробовать таким образом разобрать некоторые ваши тревоги и попытаться найти чувство, скрытое за страхом. Это не всегда просто — чаще всего там есть какое-то убеждение, не дающее даже осознать то, что вы чувствуете на самом деле. Возникает напряжение, а потом еще и напряжение из-за того, что есть это напряжение и мы напрягаемся, чтобы его убрать. Но этого исчезновения не происходит. Нужно разрешить себе тревожиться, чтобы это напряжение уменьшить. И, искать — в чем мы пытаемся себя обмануть.

Если подвести итог, то ключевыми моментами в работе с тревогой будут:

1. Принятие своей тревоги, разрешение себе тревожиться.

2. Осознавание того, что происходит «здесь и сейчас» внутри и снаружи вас.

3. Поиск заблокированного возбуждения и освобождение зажатого двигательного импульса.

4. Работа с дыханием.

Все эти пункты могут прорабатываться самостоятельно и не обязательно именно в такой последовательности. На самом деле, они глубоко взаимосвязаны и могут автоматически перетекать из одного в другое. Пример: тревога перед выходом на сцену, симптом — трясутся руки, дрожит голос: остановка в «здесь и сейчас» позволяет осознать свое состояние и двигательные импульсы, принятие этой тревоги позволяет последовать этим двигательном импульсам и позволить своим рукам трястись, голосу дрожать и т. д. В это время можно поосознавать свое дыхание, и сделать его более глубоким и медленным, а можно и не делать этого — так может произойти уже само собой, вследствии. Как результат, может прийти осознавание, что на самом деле за этой тревогой есть много энтузиазма и воодушевления, которые, раскрываясь, действительно помогут в выступлении. И этого, кстати, невозможно будет достичь, принимая успокоительные (особенно из разряда особо популярных у нас в быту валерьянки и корвалола) — мы успокаиваем симптом, так и не осознавая, что за ним стоит и лишая себя возможности раскрыть свой потенциал (хотя я не спорю, что в некоторых ситуациях, цена вопроса такова, что успокоительные могут быть лучшим решением, но в любом случае, это, скорее, «скорая помощь» в критической ситуации, а не пролонгированное решение). Так как я не врач, я описала варианты работы с тревогой без применения медикаментов, и, должна сказать, часто они помогают решить то, что годами «запивалось» Новопасситом. Но, в критическом случае, целесообразность и варианты медикаментозной поддержки лучше обсуждать с врачом-психотерапевтом, который компетентен в этом.

Если посмотреть на ценность жизни в разных культурах и нациях, то можно увидеть насколько все люди в мире отличаются построением своей иерархии ценностей. И, конечно же, можно наблюдать значительные отличия в том, у кого на каком месте находится ценность собственной жизни.

Если посмотреть на ценность жизни в разных культурах и нациях, то можно увидеть насколько все люди в мире отличаются построением своей иерархии ценностей. И, конечно же, можно наблюдать значительные отличия в том, у кого на каком месте находится ценность собственной жизни. Я охотно принимаю моральный императив «прощать», ведь прощение может являться могущественной силой, исцеляющей и примиряющей.

Я охотно принимаю моральный императив «прощать», ведь прощение может являться могущественной силой, исцеляющей и примиряющей.