Как роботы и искусственный интеллект помогут нам в борьбе за ментальное здоровье.

Как роботы и искусственный интеллект помогут нам в борьбе за ментальное здоровье.

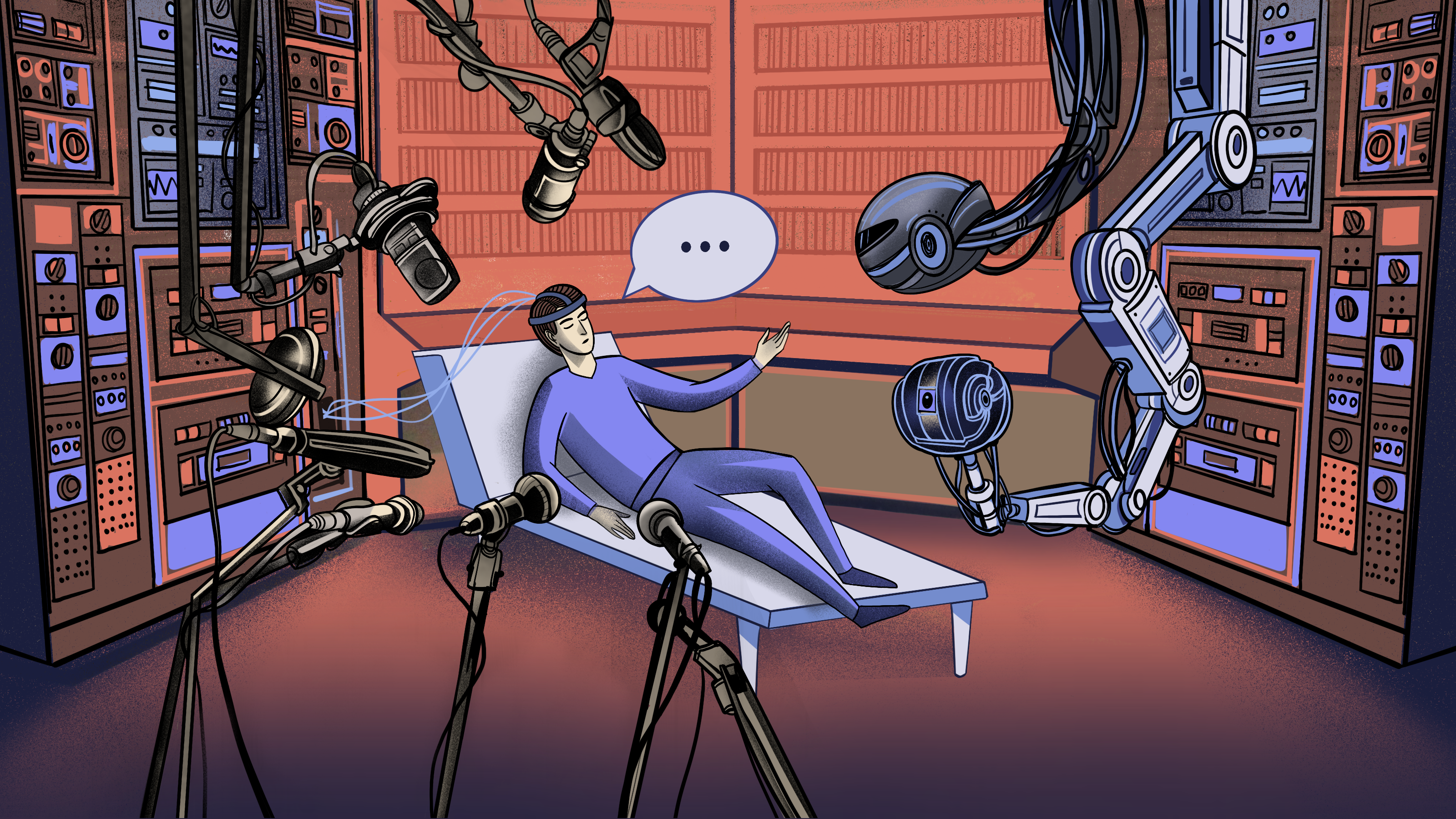

ИИ-диагност

Есть несколько подходов к использованию искусственного интеллекта в диагностике — например, когда беседу психотерапевта и пациента фиксирует записывающее устройство, а специальное программное обеспечение вычленяет из разговора клинически важную информацию. Группа ученых из Южной Калифорнии показала, что цифровые помощники могут анализировать не только ответы пациента, но и жесты, язык тела и изменения голоса. Позже психотерапевт использует эту информацию как дополнительный диагностический инструмент. Кроме того, искусственный интеллект дает психотерапевту обратную связь о его работе: он оценивает эффективность лечения и помогает специалисту скорректировать подход к пациенту.

В психиатрии основная область применения искусственного интеллекта — диагностика, основанная на нейровизуализации, реконструкции структуры, функций и биохимических характеристик мозга. Нейросеть способна выявлять структурные и функциональные аномалии мозга, связанные с теми или иными психическими расстройствами.

Нейросети, основанные на глубоком обучении, показывают значительные результаты в классификации психиатрических расстройств. Например, с диагностированием деменции и синдрома дефицита внимания и гиперактивности нейросети справляются в 90% случаев.

Такие нейросети могут также работать с персональными данными со смартфона. Маршруты из GPS, количество сообщений и звонков, показатели активности обеспечивают их данными, необходимыми для выявления симптомов ментальных нарушений. В одном из исследований ученым удалось с более чем 90% успеха выявлять, в какой фазе находились биполярные пациенты, в зависимости от скорости и длительности того, как они набирали текст на своих телефонах.

В перспективе нейросети смогут не только диагностировать заболевания, но и прогнозировать их формирование. В рамках ряда исследований ученые изучают траектории развития заболеваний — например, вычисляют вероятность, с которой легкие когнитивные нарушения могут развиться в синдром Альцгеймера. Эти данные критически важны для того, чтобы научиться диагностировать заболевание на ранней стадии и предотвращать его прогрессирование.

Бот-психотерапевт

Традиционно психотерапия строилась исключительно на взаимодействии лечащего врача и пациента. Сейчас между ними нередко возникает посредник — цифровой помощник, чат-бот. Обратившийся за помощью разговаривает с цифровым помощником, который проводит не только диагностику, но и терапию, а врач контролирует их взаимодействие, выступая в роли супервизора. Один из успешных примеров использования цифровых помощников представила группа ученых из Стэнфордского университета. В рамках их исследования юноши и девушки от 18 до 24 лет с симптомами депрессивного расстройства проходили терапию с помощью автоматизированного разговорного интерфейса. Сравнив результаты автоматизированной терапии с результатами контрольной группы, которая получала стандартное лечение, ученые выяснили: разговорный цифровой помощник оказался эффективнее в борьбе с симптомами депрессии.

Среди проектов по созданию психотерапевтических цифровых помощников уже есть успешные примеры, скажем система Help4Mood, созданная по инициативе Европейской комиссии при ЕС. Эта система состоит из компьютерной программы и сенсоров и предназначается для людей с депрессивными расстройствами. Помимо мониторинга уровня активности, качества сна и других показателей здоровья, в ней есть чат-бот, помогающий пользователю анализировать свои чувства и эмоции, отрабатывать навыки преодоления тревоги и принимать решения.

Цифровые помощники не заменят психотерапевта. Предполагается, что сочетание человеческих усилий с возможностями вычислительных технологий позволит решить некоторые проблемы. Одна из них — нехватка специалистов и их выгорание. Психотерапевты сталкиваются с потоком клиентов, у каждого из которых есть запрос на глубокие и длительные терапевтические беседы. Если часть обязанностей удастся делегировать цифровым помощникам, у врачей появится время для восстановления. Но главное, если чат-боты получится усовершенствовать и они смогут стать самостоятельным средством терапии, психологическая помощь будет более доступной. За ней смогут обращаться жители отдаленных территорий или люди, избегающие обращаться за помощью из-за стигматизации ментальных нарушений.

Робот-тренажер

Роботерапияпредполагает взаимодействие между человеком и роботом, в котором робот выступает инструментом для отработки стратегий психологического приспособления. Как и чат-ботам, роботам можно делегировать взаимодействие с пациентами и осуществление терапии под контролем специалиста. Но особенную эффективность они показывают в специфических случаях, в которых сложно применять классические психотерапевтические техники.

С такой проблемой часто сталкиваются врачи, работающие с пациентами с расстройствами аутистического спектра (РАС). Пациенты с РАС с трудом вступают в межличностные коммуникации и контролируют собственные эмоции. Они имеют сложности с социализацией: им трудно распознать и осознать как собственные чувства, так и чувства других людей. Из-за этого они часто прибегают к дезадаптивным стратегиям поведения: впадают в гнев или скатываются в тоску. В запущенных случаях это приводит к возникновению депрессии и тревожных расстройств.

Чтобы облегчить социальную жизнь пациентов и обеспечить им стабильный психологический комфорт, специалисты развивают их социальные навыки и обучают их адекватным стратегиям психологической реакции на негативные события. Использование роботов повышает эффективность такой терапии. Взаимодействие с роботом более предсказуемо и может принимать игровую форму. Робот выступает как медиатор между психотерапевтом и пациентом, катализатором их общения, который обеспечивает пациенту комфортную среду для отработки социальных навыков.

Виртуальная реальность

Виртуальная реальность используется для лечения фобий, тревожных и посттравматических расстройств. Основной способ работы с такими нарушениями — экспозиция. Воспоминание, связанное со страхом, рассматривается как структура, в которой переплетены стимул страха, значения, которыми его наделяет пациент, и тревожная реакция. Цель экспозиционной терапии — запустить процесс переосмысления этой структуры.

Этого можно добиться, если смоделировать для пациента ситуацию, которая вызывает у него страх или тревогу. Пациент сможет пережить ее заново и обнаружить в ней черты, которые не вписываются в гнетущее его воспоминание. Традиционно в экспозиционной терапии врач просил пациента вообразить тревожное воспоминание, что не сразу — и не всегда — проходило успешно. Виртуальная реальность позволяет смоделировать ситуацию тревоги во всей полноте ее аудиовизуальных и сенсорных характеристик и поместить пациента внутрь нее.

В этом случае технологическое решение также является лишь одним из инструментов психотерапевта: врач использует виртуальную реальность лишь для некоторых аспектов экспозиционной терапии, в остальных полагаясь на традиционные практики. Терапия начинается с нескольких установочных бесед, в которых врач обсуждает с пациентом специфику его переживаний и готовит его к погружению в них. Погружение в тревожную ситуацию происходит постепенно. Например, при боязни перелетов — аэрофобии — пациенту сначала покажут, как он входит в самолет. По мере продвижения терапии он будет двигаться к более тревожным ситуациям вроде полета в зоне турбулентности. Темп продвижения от одного этапа к другому всегда индивидуализирован, при необходимости одну и ту же ситуацию моделируют несколько раз.

Результаты исследований, основанных на этом методе, показывают его эффективность. В одном из них группа ученых из Испании сравнивала, насколько пациенты с фобиями удовлетворены традиционной терапией и терапией виртуальной реальностью. Если доля отказов от традиционной терапии составляла 27% пациентов, то от терапии с использованием виртуальной реальности отказались всего 3% пациентов. Другое исследование доказывает эффективность VR-терапии для лечения посттравматических расстройств: пациенты, прошедшие шесть сеансов виртуальной реальности, демонстрировали длительные улучшения, сравнимые с эффектом от приема антидепрессантов.

В проекте «Краткая история будущего» совместно с Яндекс.Кью рассказываем о главных явлениях будущего, с которыми мы должны научиться сосуществовать. За научную консультацию благодарим Александру Ялтонскую, кандидата медицинских наук, психиатра психотерапевта, старшего научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Дополнительные материалы:

Психическое здоровье / Всемирная организация здравоохранения

Rizzo A, Scherer S, DeVault D, Gratch J, Artstein R, Hartholt A, et al. Detection and computational analysis of psychological signals using a virtual human interviewing agent / J Pain Manage, 2016, 9(3)

Imel ZE, Steyvers M, Atkins DC. Computational psychotherapy research: scaling up the evaluation of patient–provider interactions / Psychotherapy, 2015, 52(1)

Durstewitz D., Koppe G., Meyer-Lindenberg A. (2019). Deep neural networks in psychiatry. Molecular Psychiatry / February 2019. Molecular Psychiatry 24(Pt 11)

Li H, Habes M, Fan Y. Deep ordinal ranking for multi-categorydiagnosis of Alzheimer’s disease using hippocampal MRI data. 2017

Deshpande G, Wang P, Rangaprakash D, Wilamowski B. Fully connected cascade artificial neural network architecture forattention deficit hyperactivity disorder classification from functional magnetic resonance imaging data / IEEE Transactions on Cybernetics, vol. 45, no. 12, Dec. 2015

Cao B, Zheng L, Zhang C, Yu PS, Piscitello A, Zulueta J, et al. DeepMood: modeling mobile phone typing dynamics for mood detection / Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. ACM; 2017

Lu, Donghuan et al. Multimodal and Multiscale Deep Neural Networks for the Early Diagnosis of Alzheimer’s Disease using structural MR and FDG-PET images / Scientific reports vol. 8,1 5697. 9 Apr. 2018

Miner A., Shah N., Bullock K., Arnow B., Bailenson J., Hancock J. Key Considerations for Incorporating Conversational AI in Psychotherapy / Frontiers in Psychiatry. 10. 2019

Libin E., Libin A. New Diagnostic Tool for Robotic Psychology and Robotherapy Studies / CyberPsychology & Behavior. Aug 2003

Pop C., Vanderborght B., David D. Robot-Enhanced CBT for dysfunctional emotions in social situations for children with ASD /Journal of Evidence-Based Psychotherapies. 17. 2017

Simonoff E., Pickles A., Charman T., Chandler S., Loucas T., Baaird G. Psychiatric Disorders in Children With Autism Spectrum Disorders: Prevalence, Comorbidity, and Associated Factors in a Population-Derived Sample / Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2008. Volume 47. Issue 8

Maples-Keller J., Bunnell B., Kim S., Rothbaum B. The Use of Virtual Reality Technology in the Treatment of Anxiety and Other Psychiatric Disorders / Harv Rev Psychiatry. 2017. 25(3)

Garcia-Palacios A, Botella C, Hoffman H, Fabregat S. Comparing acceptance and refusal rates of virtual reality exposure therapy vs in vivo exposure by patients with specific phobias. Cyberpsychol Behav. 2007. 10

Fitzpatrick K., Darcy A., Vierhile M. Delivering Cognitive Behavior Therapy to Young Adults With Symptoms of Depression and Anxiety Using a Fully Automated Conversational Agent (Woebot): A Randomized Controlled Trial / JMIR Ment Health. 2017. 4(2): e19.

Reger G., Koenen-Woods P., Zetocha K., Smolenski D., Holloway K., Rothbaum B., et al. Randomized controlled trial of prolonged exposure using imaginal exposure vs. virtual reality exposure in active duty soldiers with deployment-related posttraumatic stress disorder (PTSD) / J Consult Clin Psychol. 2016. 84(11)

Стресс называют причиной проблем со здоровьем, но обойтись без него невозможно. Благодаря этой реакции организма на нестандартные ситуации наши далекие предки сумели выжить в сложных условиях, и сейчас ее функция практически не изменилась. Психолог Шерри Кэмпбелл уверена, что в стрессе немало полезного: он помогает адаптироваться к изменениям, справляться с трудностями и принимать правильные решения. Однако многое зависит от нас самих.

Стресс называют причиной проблем со здоровьем, но обойтись без него невозможно. Благодаря этой реакции организма на нестандартные ситуации наши далекие предки сумели выжить в сложных условиях, и сейчас ее функция практически не изменилась. Психолог Шерри Кэмпбелл уверена, что в стрессе немало полезного: он помогает адаптироваться к изменениям, справляться с трудностями и принимать правильные решения. Однако многое зависит от нас самих. В фильме «Фокус» с Уиллом Смитом есть эпизод, где герой выигрывает «на спор» два миллиона долларов. Условия спора были простыми: нужно было выбрать номер любого игрока на футбольном поле, а персонаж Смита должен был его угадать (что он с успехом и сделал). Но как такое возможно?

В фильме «Фокус» с Уиллом Смитом есть эпизод, где герой выигрывает «на спор» два миллиона долларов. Условия спора были простыми: нужно было выбрать номер любого игрока на футбольном поле, а персонаж Смита должен был его угадать (что он с успехом и сделал). Но как такое возможно?