Сергей Медведев:

Часть наступившего будущего — это скорость изменений, это риски. Общество риска — так называет его

Ульрих Бек. Это постоянные вызовы, с которыми сталкивается человек, и на них он отвечает стрессом. Что такое стресс — болезнь или реакция, адаптация нашего организма? Подробности в сюжете нашего корреспондента.

Корреспондент: Стресс — естественная реакция организма на форс-мажорные обстоятельства, социальные конфликты на работе и в быту, недосып или физическое переутомление. В условиях стресса мобилизуются резервы организма, помогая быстрее и эффективнее достигать необходимых целей. Однако, если стресс становится нормой, организм человека начинает работать на износ, истощаются его естественные ресурсы и первыми под удар попадают нервная и иммунная системы. Многие люди добровольно или вынужденно испытывают сильный и продолжительный стресс. Как с ним бороться, и нужно ли это делать сейчас, когда состояние стресса превратилось в норму жизни?

Сергей Медведев: Стал ли стресс нормой жизни? Говорим об этом с нашими гостями: это Сергей Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья Академии наук, и Дмитрий Леонтьев, заведующий лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики.

Вот первобытный человек — пришел саблезубый тигр, и он испытывал такой же стресс? Количество стресса было то же самое?

Дмитрий Леонтьев: Наверное, у разных людей по-разному, в зависимости от образа жизни. Для охотников, конечно, стрессов было много, для собирателей поменьше. Стресс — это не что-то присущее только человеку, он бывает и у животных. Вся жизнь — сплошной стресс.

Сергей Ениколопов: Обоснование термина «стресс», введенного Селье, было сделано на крысах и мышах, это потом его расширили до человека, потому что существовал общий синдром.

Сергей Медведев: Но при этом он стал универсальной формой определения современной жизни: «человек живет в условиях стресса».

Стресс — это не что-то присущее только человеку, он бывает и у животных. Вся жизнь — сплошной стресс

Дмитрий Леонтьев: Потому что он попал в точку. Самое главное для стресса — это наша общая реакция на какие-то повышенные требования к нам извне. Когда требуют чего-то, с чем мы не можем справиться «на расслабоне», что требует нашей мобилизации, стресс — это мобилизация сил и ресурсов организма.

Сергей Ениколопов: Сейчас, когда это слово так употребляют, оно уже потеряло значение научного термина и стало более расплывчатой жизненной метафорой.

Дмитрий Леонтьев: Тем не менее, смысл не ушел. Реакция на стресс — это совершенно конкретная вещь. Во-первых, это реакция всего организма: и нашей психики, и нашей физиологии одновременно. Причем это может быть реакция на реальные или на воображаемые внешние обстоятельства. Их может не быть, но в силу какой-то тревоги я, тем не менее, воспринимаю это как что-то страшно опасное, и весь мой организм реагирует стрессом. Это означает, что мы одинаково реагируем на любые напряжения, на любые вызовы, организм одинаковым образом напрягается.

Сергей Медведев: Стресс необходим в эволюции любого живого существа?

Сергей Ениколопов: Безусловно. Любое существо должно реагировать на ситуацию. Реакций не очень много — атака, бегство и ступор. Кто-то убегает из ситуации и решает проблему, если его не догонят. Кто-то в ступоре. Обычно почему-то очень любят приводить пример всяких ящериц и прочих животных, которые в ступоре даже похожи на какой-то листочек или сучок: может, не заметят? А кто-то бежит вперед, атакует, и он может даже уничтожить источник угрозы.

Дмитрий Леонтьев: Для двух из этих реакций требуется дополнительный впрыск энергии: и для бегства, и для борьбы. Поэтому все, что входит в этот комплекс реакций на стресс, предназначено именно для того, чтобы обеспечить этот краткосрочный допинг.

Сергей Ениколопов: Если стресс повторяется или присутствует довольно долго, то его последствия – это язва желудка, колиты, гастриты.

Дмитрий Леонтьев: Первая фаза — это мобилизация, а вот дальше, если не удается справиться, убежать, установить источник угрозы, если стресс затягивается, тогда начинается выработка ресурсов организма, истощение. Сначала идет адаптация к тому, чтобы жить на уровне постоянного стресса и напряжения. Ресурсы организма не бесконечны, в труборежиме они через какое-то время исчерпываются, и наступают негативные физиологические и психологические реакции, начинается выгорание.

Сергей Медведев: То есть первичная реакция, как правило, мобилизационная, позитивная?

Дмитрий Леонтьев: Да, но любая мобилизация краткосрочна, ее нельзя поддерживать очень долго, не нанося ущерб организму.

Сергей Ениколопов: Такая тривиальная кривая: подъем вверх, мобилизация, некое плато и спад, а потом резкий спад. На подъеме можно совершить маленькие подвиги, но платой за это все равно будут гормональные выбросы.

Дмитрий Леонтьев: Не так страшен стресс, как его последствия.

Сергей Ениколопов: Еще есть такая форма стресса, как хронический — очень часто по мелочи, сами по себе ситуации небольшие, не длительные, они не требуют совершения подвигов, но поскольку это долго и часто, то результат так же плачевен, как и у острого стресса.

Дмитрий Леонтьев: Автор концепции стресса Селье различал стресс и дистресс. Сам стресс — это норма не только статистическая, но и норма функционирования организма, ведь в слово «норма» можно вкладывать очень разные смыслы. Во всех смыслах это не есть отклонение от нормы — это некий турборежим. А вот дистресс – это некие негативные последствия, которые начинаются через какое-то время при истощении ресурсов организма, и это однозначно плохо.

Мобилизация связана не только с явно негативными условиями, но и наоборот: например, я иду на ответственное собеседование или выступление, интервью. Если я иду на свидание, это тоже стресс, организм мобилизуется. Нельзя долго существовать на уровне мобилизации, потом все равно требуется некоторое успокоение.

Сергей Медведев: Количество стресса нарастает истории человека, или это некая константа, и в зависимости от условий внешней среды человек во все эпохи отвечает одним и тем же количествам стресса?

Сергей Ениколопов: Дмитрий Алексеевич в начале сказал: охотники — одно, собиратели — другое. А теперь представьте: собиратели и охотники остались в нашем прошлом: деревенская жизнь, а потом появляется город, но ведь город становится мегаполисом — одним, большим, непрерывным, а если ехать по железной дороге в Европе, вы вообще не знаете, где границы. Насколько человек способен приспособиться к такому — это вопрос. Если мы жизнерадостно утверждаем, что урбанизация — это очень хорошо, человеку хорошо в ней жить, то это один вариант. Если мы сталкиваемся с реальностью, то видим, что человек не так легко адаптируется к городу, его тянет на природу, возникает феномен дачи не как подсобного хозяйства, а именно чтобы приехать и не видеть всего того, что вокруг, не поддерживать этот сумасшедший ритм и темп перемещений по городу. Это все, конечно, создает новые условия для существования человека.

Если говорить о современном существовании, то это не война, не землетрясение, не какие-то мощные события, где мы понимаем, что надо реагировать стрессогенным образом, а это все понемногу: пожаловаться, что автобус не пришел, попасть в толкучку или пробку… Все понемножку накапливается, и вдруг выясняется, что все болезни у людей, которые по-настоящему побывали в стрессе, похожи.

Дмитрий Леонтьев: Здесь идут противнаправленные тенденции. С одной стороны, безусловно, урбанизация — это то, от чего никуда не деться. Урбанизация приводит к увеличению количества источников стресса, к тому, что человек втягивается в неестественный для него ритм, он должен приспосабливаться к требованиям, к бесконечным дедлайнам. С другой стороны, сейчас в развитых странах стали постепенно проявляться и противонаправленные тенденции, а именно увеличение количества людей, которые работают на дому, в режиме фриланса, то есть сами себе устанавливают этот ритм. Это, конечно, психологически благоприятная тенденция: я начинаю выстраивать свою жизнь не в соответствии с внешними требованиями, а в соответствии с моими собственными выборами и решениями. Это некоторый компромисс между мной и внешними обстоятельствами.

Сергей Медведев: Какие события больше всего чреваты стрессом?

Дмитрий Леонтьев: Существует известная шкала. Наверху, конечно, угроза смерти, когда человек избежал смерти, или смерть близкого человека, тюремное заключение, тяжелая болезнь, инвалидность.

Есть люди, которых можно ударить о бетонную плиту, и они поблагодарят за то, что давно хотели почесаться

Сергей Ениколопов: Если говорить в ключе той же урбанистики, то одна из самых серьезных проблем — это проблема, связанная с переработкой огромного количества информации.

Дмитрий Леонтьев: Позитивные события тоже есть на этой шкале — свадьба, рождение ребенка, повышение по службе.

Сергей Ениколопов: Но этой шкалой пользуются все реже и реже, потому что мы очень индивидуальны, и наш индивидуальный разброс по восприятию стресса очень велик. Я в детстве из всех сказок считал самой глупой «Принцессу на горошине», а когда стал заниматься психологией, понял, что это одна из самых психологических сказок. Есть люди, которые горошину начинают воспринимать как стресс, а есть люди, которых можно ударить о бетонную плиту, и они поблагодарят за то, что давно хотели почесаться.

Важно понимать, что мы хотим сделать — уменьшить количество людей, которые будут реагировать на микрострессы — в городе, например, или сделать жизнь в городе для героев, которые просто не воспринимают ни темпа, ничего.

Дмитрий Леонтьев: Есть еще третий вариант — развивать устойчивость к стрессу. К этой теме был целый ряд интересных подходов, и самый из них богатый — это подход, который возник в конце 70-х годов и продолжает успешно развиваться в терминах жизнестойкости как личностного свойства, которое отвечает за сопротивление стрессам. Это ввели американские психологи, они обнаружили это на исследовании больших масс в одной из корпораций, где предстояло сократить половину персонала. Эта сильная стрессовая ситуация висела, как дамоклов меч. Они начали изучать, будут ли у людей на протяжении этого периода негативные медицинские и прочие проблемы, от чего это зависит, можем ли мы индивидуально с этим справляться. Отсюда выросла концепция жизнестойкости как комплекса личностных стратегий и ориентаций, при наличии которых стресс не оказывает на нас негативного влияния.

Это не только измеряется, но и развивается, разработаны тренинги жизнестойкости. Один из трех главных компонентов жизнестойкости, которые усиливают друг друга, — это включенность, то есть готовность быть внутри самих событий, участвовать в них, а не просто смотреть на них со стороны. В этом смысле позиция «моя хата с краю» невыгодна с точки зрения противостояния стрессу, не полезна для здоровья. Я иногда хожу на разные митинги, знакомые меня спрашивают: зачем ты туда идешь? — а я отвечаю: ученые доказали, что это полезно для здоровья.

Сергей Ениколопов: Можно ходить не только на митинги: на футбол, на массовые действия, на гулянья.

Дмитрий Леонтьев: Второй компонент — это контроль. У нас национальная болезнь — стремление абсолютно все контролировать. Нет, контроль — это понимание того, что мы можем, а что не можем контролировать. Пусть даже мы не можем контролировать какие-то существенные вещи, но все-таки какие-то, пусть небольшие, мы контролировать можем.

Третий компонент — это принятие риска, то есть готовность действовать без абсолютной уверенности в положительном результате. Подвержены стрессам те люди, которые говорят: вы мне докажите, что все будет хорошо, только тогда я буду, а если неизвестно, то я не буду… Вот эта позиция делает человека уязвимым к стрессам. А человек, который понимает, что может случиться разное, но, тем не менее, идет на этот риск в соответствии с русскими народными сказками «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что»… Это ведь как раз формула жизнестойкости, та скрепа, которую нужно всячески пропагандировать: готовность к неопределенности, ведь это делает нас гораздо более устойчивыми по отношению к любым стрессам. Даже неудачи дают некий полезный опыт. Как говорил Далай-лама, если ты потерпел неудачу, не пропусти урок.

Сергей Медведев: Насколько сильно стресс влияет на всевозможные патологии?

Сергей Ениколопов: Он влияет практически на все, но в первую очередь — на сердечно-сосудистую систему.

Сергей Медведев: То есть инфаркт от стресса — это уже доказано?

Сергей Ениколопов: От острого стресса бывает инфаркт и инсульт, высокое давление, гипертония, весь спектр сердечно-сосудистых заболеваний — в первую очередь. Во вторую — все, что связано с желудочной системой: это и язва, и гастриты, и прочее: просто потому, что выбрасываются гормоны. Третье — психологическое и психиатрическое, и здесь реакция на стресс, на горе, на то, что называется посттравматическим синдромом. Когда исследуют хорошо подготовленные и плохо подготовленные войсковые части, бросают в бой часть, которая готовилась, и там разброс посттравматического стресса 4-6%, а у неподготовленных — около 20% (разница в разы). Это говорит о том, что если человек готов к определенному стрессу, не обязательно военному, то это в известной мере предохраняет его. И тут можно сделать два хода: один — отбирать только стрессоустойчивых, а второй — готовить еще.

Дмитрий Леонтьев: Наши эмоционально-оценочные реакции на многое зависят от того, что мы ожидаем, чего мы хотим. Если мы не ожидаем ничего неожиданного, и случается маленькая неожиданность, то это стресс: план в чем-то нарушается. Если мы ожидаем, что может случиться всякое, то даже большие неприятности совершенно не выбивают нас из колеи. И в этом отношении самую большую уязвимость по отношению к любому стрессу вызывает уверенность в завтрашнем дне, то есть установка на стабильность, на то, что все идет, как идет, и ничего другого быть не может. Человек с такой позицией, не ожидающий никаких изменений, оказывается максимально уязвим по отношению к стрессу. Это другая сторона нашей «мантры стабильности».

Сергей Медведев: Видимо, современные россияне достаточно стрессоустойчивы: это люди с очень низким горизонтом планирования, готовые ко всем ударам.

Сергей Ениколопов: Было большое общеевропейское исследование по поводу хронических стрессов на фирмах. Оказалось, что наиболее уязвима Северная Европа: Швеция, Норвегия и так далее. Наименее уязвима Испания, в которой легче относятся к работе. А наши по восприятию стресса на работе занимают промежуточное место, но ближе к Испании. Это и есть готовность к любой блажи начальника.

То, чего мужчина вообще не замечает, для женщины может стать трагедией. Но бывает и наоборот

Дмитрий Леонтьев: Для нас кризис — это повседневность.

Сергей Медведев: Хотя современное общество подкидывает человеку все больше неожиданностей, в то же время его мышление становится более гибким и вариативным, развивается стрессоустойчивость.

Сергей Ениколопов: Судя по фильмам, большая часть наших сограждан готова к встрече с инопланетянами. Мы знаем про жизнь папуасов, а сто лет назад могли и не знать. Это разнообразие форм существования, ситуаций, подсказок выходов из ситуации — не на собственном, а на наблюдаемом опыте: какие возможны ситуации, — и это увеличивает веер возможностей. Другое дело, что саму жизнестойкость больше воспитывает собственная система образования, критичность мышления и способы проигрывания этих ситуаций. Свет не сошелся на выборе из двух путей, их может быть много.

Сергей Медведев: Вы говорите, что язва появляется через гормональный вброс, а как же нобелевский хеликобактер?

Сергей Ениколопов: Стресс – это еще и мощный удар по иммунной системе. У большой части людей может быть вирус, микроб или еще что-то, но не каждый заболеет. Мы это видим во время гриппа: одна часть людей лежит дома или даже в больнице, а другая часть носится, продолжает работать. Почему-то врачи и во время холеры, и во время гриппа болеют меньше, чем их пациенты.

Сергей Медведев: Известно, что во время войны люди практически не болели.

Сергей Ениколопов: И даже были случаи, когда психические больные, которые просто стояли в ступоре, разбежались, и их собрали только в 1943 году. Некоторые из них прибились к партизанам и воевали, а некоторые в лесу питались кореньями, почками и прочим. Стресс выбил их из этого состояния, а когда они вернулись к нормальной жизни, то опять оказались в психиатрической лечебнице. Это реакция на чрезвычайную ситуацию.

Сергей Медведев: Стресс провоцирует рак?

Сергей Ениколопов: Первые эксперименты Селье были сделаны как раз на внедрение чужеродного тела в тело крысы и мыши, что приводило к раку.

Сергей Медведев: Кто более стрессоустойчив — мужчины или женщины? Есть популярная мифология по поводу того, что женщины больше переживают за других, а мужчины — за себя: у женщин больше круг переживаний, поэтому их стрессовые способности гораздо выше.

Дмитрий Леонтьев: Есть разные поводы для стресса. То, чего мужчина вообще не замечает, для женщины может стать трагедией. Но бывает и наоборот.

Сергей Медведев: Статистики нет?

Сергей Ениколопов: Только косвенная, никто специально не создавал стрессов для мужчин и женщин в порядке эксперимента. Косвенно – это показатель самоубийств. В 90-е годы, когда мы все испытывали стресс, женские суициды были примерно на том же уровне, что и в Советском Союзе, а мужские подскочили в несколько раз; потом жизнь стала налаживаться, и за счет понижения мужских это в целом упало. Продолжительность жизни — тоже некий показатель того, что, по-видимому, они более стрессоустойчивы. Но, с другой стороны, например, мужчины реагируют на потерю социального или личного статуса, а у женщин это намного реже. Но намного важнее реакция на изменение телесных форм: у женщин она больше проявляется в негативном плане, а у мужчин — как-то нет. У мужчин признаки старения проявляются только в виде бессилия: он не справляется с тем, с чем справлялся раньше, — а где вы видели негативную паническую атаку на появление пивного живота у мужчины?

Сергей Медведев: У женщин может быть шире круг стрессовых ситуаций, но и больше адаптивная способность перебарывать и переваривать стресс. Мне кажется, что женщина гораздо более обширна как субъект коммуникации, она проговаривает стрессовую ситуацию.

Я хочу поговорить о методах борьбы со стрессом. Есть такая вещь, как енототерапия: люди снимают стресс, общаясь с енотом. Насколько важным элементом являются тут животные-компаньоны?

Сергей Ениколопов: Собаки и кошки — это уже давно: во многих странах мира в клинику специально приводят собак вполне определенных пород: дружелюбных, терпеливых, — и больные, психически больные и просто пожилые люди в домах престарелых ухаживают за ними. Известна психотерапия с конями. Другое дело, что эти исследования не поставлены на поток, и мы не можем сказать, что тут конкретно помогает: то ли это успокоение, то ли вместо того, чтобы беседовать с людьми, что вызывает напряжение, ты сидишь себе с животным, и вроде бы оба понимают друг друга.

Дмитрий Леонтьев: Любое общение с животными — это в некотором смысле минутная деурбанизация. Вообще, контакт с природой благотворен, если она в данный момент не несет каких-то явных опасностей.

Сергей Ениколопов: Есть замечательный естественный эксперимент — японская культура: сады, сделанные для медитации, успокоения и выключения из того бешеного ритма, в котором живут люди. Не случайно вдруг эти буддистские, совершенно противоположные европейскому мышлению идеи стали проникать в западную культуру, в первую очередь за счет медитации, мировосприятия более гармоничного и структурированного, что очень важно для преодоления стресса.

Сергей Медведев: Мы возвращаемся к тому, что стресс очень сильно связан с западной цивилизацией, с западным модерном.

Дмитрий Леонтьев: В Японии это тоже было очень сильно.

Сергей Медведев: Насколько концентрация на собственном теле может являться противовесом стрессу: в частности, различные двигательные, спортивные тактики?

Дмитрий Леонтьев: Спортивные практики — это иногда насилие над собственным телом, над некоторыми его естественными ритмами и процессами. Восточные практики в этом направлении безусловно работают в той мере, в какой мы развиваем чувствительность по отношению к телу, способность прислушиваться к тому, что оно нам говорит. А внешне навязываемые ритмы и напряжения идут вразрез с тем, чего хочет наше тело, и организм реагирует на это нервно, беспокойно. Он говорит: я не хочу, не могу, — а мы отвечаем: цыц, не твое дело, делай, что говорят. Или мы говорим: ну ладно, ты, наверное, прав, не буду в это вовлекаться. В сложных ситуациях можно договариваться со своим организмом.

Сергей Ениколопов: Большая часть людей, к сожалению, в силу темпа жизни потеряла этот диалог, возможность прислушиваться.

Сергей Медведев: Позитивный момент, чтобы выйти из темы стресса — вспомнить, что это действительно адаптационный механизм, не какая-то страшная божья кара, присланная нам современной жизнью, а реакция нашего тела и психики на внешнюю среду. Нам надо учиться жить с этим, контролировать это. Так что будьте стрессоустойчивыми, позитивными, улыбающимися!

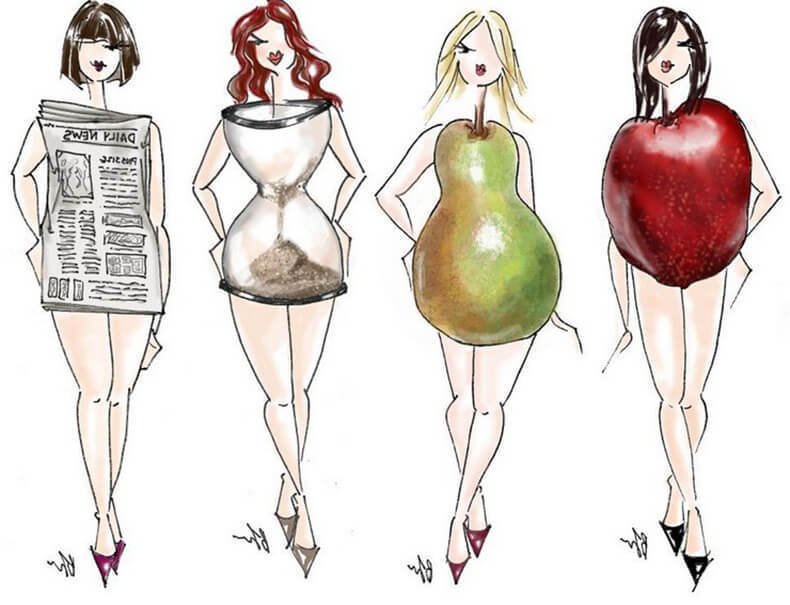

Мы привыкли смотреть на свою фигуру с точки зрения того, где надо сбросить вес, где подтянуть мышцы, а где нарастить формы. А знаете ли вы, что ваша фигура рассказывает о том, какой вы человек, чего хотите, от чего страдаете, чего боитесь? Тело может рассказать не только о том, какой образ жизни вы ведете и какой диеты придерживаетесь. Невероятно, но факт: канадский психолог Лиз Бурбо установила, что наша фигура хранит информацию о наших психологических травмах. Что вы можете узнать о себе и своих знакомых, просто посмотрев на них внимательно? Существует несколько основных типов телосложения и толкований для каждого из типов.

Мы привыкли смотреть на свою фигуру с точки зрения того, где надо сбросить вес, где подтянуть мышцы, а где нарастить формы. А знаете ли вы, что ваша фигура рассказывает о том, какой вы человек, чего хотите, от чего страдаете, чего боитесь? Тело может рассказать не только о том, какой образ жизни вы ведете и какой диеты придерживаетесь. Невероятно, но факт: канадский психолог Лиз Бурбо установила, что наша фигура хранит информацию о наших психологических травмах. Что вы можете узнать о себе и своих знакомых, просто посмотрев на них внимательно? Существует несколько основных типов телосложения и толкований для каждого из типов.

Убивает ли стресс?

Убивает ли стресс?

Российские нейробиологи выяснили, что тревожно-депрессивное расстройство у мышей связано с нарушениями энергетического обмена в мозге. Полученные данные помогут по-новому взглянуть на механизм развития депрессии и других психоэмоциональных заболеваний. Результаты работы

Российские нейробиологи выяснили, что тревожно-депрессивное расстройство у мышей связано с нарушениями энергетического обмена в мозге. Полученные данные помогут по-новому взглянуть на механизм развития депрессии и других психоэмоциональных заболеваний. Результаты работы