Каждый раз, когда в сети мне доводится сталкиваться с информацией о депрессии, картинка рисуется приблизительно такая: «при легкой депрессии нужно принять контрастный душ, посмотреть комедию и покушать мороженко, но если уже не ешь/не спишь и хочется просто умереть – бегом к врачу!».

Каждый раз, когда в сети мне доводится сталкиваться с информацией о депрессии, картинка рисуется приблизительно такая: «при легкой депрессии нужно принять контрастный душ, посмотреть комедию и покушать мороженко, но если уже не ешь/не спишь и хочется просто умереть – бегом к врачу!».

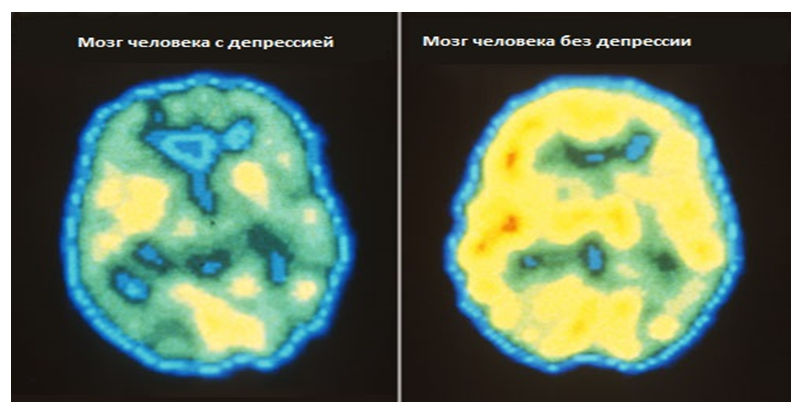

Однако, проблема вся заключается в том, что у депрессии не бывает легких или тяжелых форм, а в цивилизованных странах она вообще считается «заболеванием» (чтоб не сказать психическим расстройством). С депрессией можно перепутать синдром хронической усталости, гипотимию и субдепрессию, но сама по себе депрессия либо есть, либо ее нет. И если она есть, то скорее всего «киношки и вкусняшки» здесь не помогут. Симптоматика, которую мы ощущаем в виде снижения памяти/внимания, головных и других соматических болей, нарушений сна, аппетита и пр, возникает не по причине плохого настроения или накопившихся проблем. Возникает она вследствие нарушений мозгового кровотока и метаболизма, вплоть до клеточной атрофии. Простыми словами, некоторые части мозга не получают кислород и питательные вещества, отчего мозг работает некорректно, а часть клеток от этого голода вообще умирает (для справки, около 70% пожилых людей страдающих слабоумием, раньше страдали от депрессии).

В зависимости от того, что мы едим, употребляем ли алкоголь и любую другую «химию» (включая бесконечное множество лекарств, стимуляторов и пр.), как реагируем на стресс и ведем себя во время и после конфликта – химический состав нашего мозга постоянно меняется. Именно дисбаланс и преимущество одних гормонов над другими, «отбирают» у нас чувство радости и веры в положительные изменения, усиливая субъективное ощущение своей низкой значимости или никчемности.

Почему это важно?

Потому что с одной стороны, необходимо усвоить, что как психосоматический комплекс, проблема депрессии не может решаться односторонне. В зависимости от нашего конституционального типа, здесь имеет значение и соблюдение диеты/здорового образа жизни, и правильно подобранная медикаментозная/фито коррекция. А главное значение приобретает обучение навыкам конструктивного решения конфликтных ситуаций и проработки последствий психологического стресса, также согласно нашему психологическому типу. Поскольку склонность к «умственной жвачке» одна из самых «сложноприручаемых» и «гормоноспутывающих» проблем людей депрессивного склада).

С другой стороны, важно знать, что если мы не «расшевелили» нужные участки мозга и не научились поддерживать более менее адекватный для нашего организма гормональный баланс, это не проходит бесследно. Испытывая дефицит необходимых питательных веществ в тех или иных участках, наш мозг работает некорректно. Плохие память/внимание, нарушения мышления и пр., не дают возможности адекватно воспринимать и обрабатывать информацию, все то, что происходит с нами в повседневной жизни. Что само по себе вызывает новые стрессы, конфликты, переживания и гормональные «войны». Неправильно вырабатываемые и не имеющие возможность быть адекватно выведенными гормоны накапливаются и нарушают работу тех или иных органов. Это проявляется в психосоматических расстройствах и собственно психосоматозах.

С третьей стороны, когда я пишу про «определенные участки мозга», нужно знать, что те или иные симптомы указывают на нарушение метаболизма в разных частях мозга, соответственно коррекция и лечение могут отличаться в разных случаях. Ведь мы привыкли, что депрессия это синоним апатии и безучастности, а при некоторых депрессиях, человек наоборот испытывает возбуждение и проявляет неуемную гиперактивность. Бывает, что человек ведет яркий, насыщенный образ жизни, а маскированная депрессия соматизируется и заставляет его безуспешного ходить из кабинета одного врача к другому, т.к. ничего вроде не диагностируется, а человек чувствует, что «разваливается». И в назначениях, случается, что одному необходимо заняться спортом и принять контрастный душ, а другому категорически спать, набираться сил и исключить из рациона сладости). Именно поэтому многие любители «лечиться» по отзывам в интернете уже знают, что те препараты, которые были эффективны для других, могут абсолютно не подходить им, несмотря на то, что у них «тоже депрессия».

В этой заметке я просто опишу разнообразие наиболее часто диагностируемых депрессивных расстройств, чтобы знать и понимать, насколько депрессия многолика. В дальнейшем же постараюсь уделить внимание наиболее важным эпизодам, каждому по отдельности.

Итак, обзорная психотерапевтическая классификация выглядит следующим образом:

1. Меланхолическая депрессия

Здесь, в легкой форме, чаще люди жалуются на то, что перестали радоваться каким-то событиям, которые вызывали интерес и радость раньше. Сами по себе они слезливы, ворчливы, раздражительны и обидчивы. У них замедляется мыслительная деятельность, ухудшается память, снижается концентрация внимания. Возникают сложности с планированием, будущее кажется бесцельным, а из прошлого чаще вспоминается негатив. Снижается самооценка. Усложняется состояние, когда человек начинает испытывать тоску, вплоть до «смертельной тоски». При этом состояние не похоже на горевание (но может развиться при патологическом горе). Почти всегда такие люди ощущают тоску телом, в области груди и живота, и выражают ее фразами «тоска давит», «душа болит», «душу рвет на части от тоски»и т.д. Тяжелой же степенью можно считать ситуацию, когда появляется бред.

2. Анестетическая депрессия

Бывает и так, что меланхолическая депрессия видоизменяется, люди жалуются на полную душевную пустоту, равнодушие, исчезновение всех чувств, даже к близким. Ни любви, ни страха – ничего. В более легких случаях они описывают свое состояние как «приглушенность», «оцепенение», говорят, что как окаменели, сделались «тупыми» и безжалостными. Такие люди бездеятельны, безмолвны, в более сложных эпизодах они подолгу сидят или лежат в одной позе, отвечают шепотом, односложно, с паузами. В сложных случаях даже могут утратить ощущение тела или отдельных его частей, впадать в ступор.

3. Апато-адинамическая депрессия

В отличие от анестетической депрессии, здесь люди равнодушны к своей утрате чувств. Человек все видит, слышит, понимает, но остается безразличен к своему состоянию, как «живой труп». Кроме вялости, апатии и безучастности, у таких людей снижается мышечный тонус, нарушается походка, почерк, сгибается позвоночник и опускаются плечи (т.н.скорбная поза), взгляд пустой. В данном случае не бывает бреда и галлюцинаций, состояние ухудшается к вечеру, иногда человек смутно осознает ненормальность своего состояния. Легкими формами апатической депрессии можно назвать послеродовую, охранительную, зимнюю депрессии и хроническую усталость.

4. Послеродовая депрессия

Обычно, на фоне гормональных изменений, она появляется на 3-5 день после родов, длится сутки и не требует особых вмешательств. Однако иногда, ощущение потери энергии приводит к потере чувств (ближе всего послеродовая депрессия к апатической), появляется слезливость «просто так», может появиться и озлобленность, особенно на ребенка. Со временем (от 3 мес. до 1,5 года) появляется отвращение к сексу, чувство покинутости и бессмысленности существования. Серьезным ухудшением считается отсутствие добрых чувств к ребенку, нанесение физического вреда младенцу (сотрясание, шлепки), крик на ребенка, мамин плач (постоянная слезливость), бессонница и любое состояние угрожающее жизни и здоровью матери или ребенка. Послеродовая депрессия может переходить в послеродовый психоз и присоединять другие психосоматические расстройства. Подробнее об этом здесь Послеродовая психосоматика. Хандра, депрессия или психоз

5. Зимняя депрессия (фотозависимая депрессия)

Это и есть та самая «осенняя хандра», которая связанна с тем, что дни становятся короче, а ночи длиннее. Несмотря на игривое название, осенняя хандра является сложной формой депрессии. Причина ее кроется в коротком световом дне, за время которого мозг не успевает выделить определенное количество мелатонина, гормона регулирующего биоритмы организма и влияющего на эмоции. Проявляется она плохим настроением, чувством подавленности, апатии, постоянного чувства усталости, снижения работоспособности, сонливости, повышения аппетита с нарастанием веса. Соматически люди жалуются на боли в шее, спине, животе, грудной клетке, боли в руках и ногах и на головные боли. Эти признаки регулярно появляются с середины осени, усиливаются к январю и полностью исчезают ближе к маю месяцу.

6. Синдром хронической усталости (СХУ)

Истощение механизмов тонизации и энергообразования при СХУ такой же как при всех видах апатических депрессий. Люди ощущают потерю жизненных сил прямо с утра, иногда это сопровождается головокружением, тошнотой, ослаблением памяти и внимания.

7. Астеническая депрессия

Это повышенная утомляемость, раздражительность, слабость, снижение выносливости к обычным нагрузкам и истощаемость. При плохом настроении или незначительном дискомфорте в теле, такие люди могут считать, что тяжело больны.

8. Дисфорическая депрессия

Здесь сочетается пониженное настроение с угрюмостью, раздражительностью часто переходящей в злобу с бранью, угрозами и агрессивными действиями. Такие люди часто не находят себе места, испытывают непреодолимую потребность в движении, становятся навязчивыми, назойливыми, придирчивыми, нетерпеливыми, всем недовольными. В тяжелых случаях есть тяга к бессмысленному уничтожению предметов.

9. Ажитированная депрессия

При таком типе депрессии тревожно-тоскливое настроение сочетается с речевым и двигательным возбуждением. Люди говорят много, коротко и безаппеляционно, что как бы предчувствуют что-то нехорошее, какую-то беду, катастрофу, которая должна случится с ними или с их близкими. Неусидчивы, постоянно ходят, не могут найти себе места, заламывают пальцы рук. Внезапно может появиться непреодолимое влечение к самоистязанию и т.д. Это тяжелое состояние, часто являющееся следствием меланхолической депрессии, поэтому так важно на первом этапе в работе психолога своевременно и адекватно оценивать состояние клиента и свою компетенцию.

10. Ипохондрическая депрессия

Сниженное настроение, слезливость, тревожность, недовольство, нарушение аппетита, сна, менструального цикла, все это сочетается с тем, что в общем здоровый человек убежден в том, что болен каким-то серьезным заболеванием. Он выискивает в теле неприятные ощущения и интерпретирует их как симптом. Со временем такие ощущения могут соматизироваться (когда человек «реально» ощущает боль или проблему в здоровом органе, но врачи ничего не диагностируют).

11. Гипотимия и субдепрессия

Пониженное настроение, слабость, вялость, лень, бессилие, грусть, снижение самооценки, преувеличение реальных трудностей, упреки себя за малодушие, невозможность «взять себя в руки»…

Как часто, когда накапливается усталость и возникает чувство вроде на нас навалилось все и сразу, мы подхватываем легкий вирус и, заболевая, получаем дополнительное время и ресурс на решение задач, или их отмену. Так точно возникает субдепрессия, когда проблем накапливается так много, что мы не успеваем все их анализировать и прорабатывать. Переживается она как чувство разочарования, печали, иногда сопряжена с чувством вины и страха. Люди же мене склонные к самоанализу, облегчают этот непродолжительный спад настроения алкоголем, спортом, сексом, сладостями или даже «легкими успокоительными» типа валерьяны и т.д.

12. Депрессия с тревожными расстройствами

Подавленное настроение с элементами ипохондрии, фобий, панических атак, маскированной депрессии и т.д. Тревожные депрессии особенно сложные и по происхождению бывают:

— Эндогенные – развиваются без видимой причины, начинаются внезапно, с утра, сопровождаются сильным чувством тревоги, отсутствием надежды на лучшее будущее и часто приводят к суициду.

— Реактивные – как реакция на сильный стресс (увольнение, известие о болезни или смерти близкого и т.д.)

— Невротические – когда сильно переживается разрыв между Я идеальным и Я реальным

— Органические – возникают вследствие морфологических изменений в головном мозге, опухолей так и вследствие интоксикации

13. Маскированная депрессия (психосоматические расстройства) и

14. Соматизированная депрессия (психосоматические заболевания).

Причины ее происхождения описывают по-разному, суть сводится к тому, что невысвобожденная «негативная» энергия (часто и долго подавляемые негативные эмоции- гормональный дисбаланс) ищет выход через тело. Объективно врачи не находят никаких существенных изменений в организме человека. Субъективно у таких людей действительно болит (желудок, сердце, голова и т.д.). Также отдельно рассматривают депрессию и ожирение.

15. Вторичная депрессия при соматических расстройствах

Больше соотносится с апатической депрессией. Возникает, когда человек долго болеет, находится на «пожизненном лечении», при инвалидизации или вследствие неудачного лечения.

Источник: https://psy-practice.com/publications/psikhicheskoe-zdorove/u_depressii_net_legkih_form_eto_slozhnoe_psihosoma/ При копировании материалов, ссылка на источник обязательна © psy-practice.com

Метка: депрессия

Госпожа меланхолия.

Психологи о том, является ли депрессия болезнью XXI века

Психологи о том, является ли депрессия болезнью XXI века

— Масштабы распространения депрессии огромны — по некоторым данным, ею страдают 10% населения Земли.

— Не стоит путать сезонное снижение настроения и клиническую депрессию — заболевание, требующее лечения медикаментами.

— Психические заболевания – примета времени. Болезнью XIX века называют истерию, XX-го – шизофрению, а XXI-го – депрессию и панические атаки.

— Депрессия — это болезнь городского класса, постпатриархального, постиндустриального общества.

— Как ни странно, сильная занятость человека в большей степени способна уберечь его от депрессии, чем наличие неограниченного свободного времени.

— По мнению психолога Анны Карташовой, многие проблемы связаны с тем, что люди стали общаться не лично, а через интернет, соцсети, смс-сообщения. Это ведет к утрате навыков нормальной коммуникации, поддержки и сочувствия.

Сергей Медведев: Зима уходит, солнца становится все больше, и при его свете человек острее чувствует несовершенство бытия, наступает так называемая весенняя депрессия. Что такое депрессия? Является ли она действительно спутником человека с уже незапамятных времен — известная еще древним грекам черная желчь, меланхолия, как называл ее Гиппократ? Можем ли мы ее побороть в XXI веке при помощи таблеток, или она — неизменный спутник человечества? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.

Антон Смирнов: Депрессия — психическое расстройство, сопровождаемое снижением настроения, утратой способности переживать радость и пессимистическим взглядом на настоящее. Она была известна в разные времена и под разными именами. Гиппократ в своих трудах детально описывал лечение меланхолии. В викторианской Англии публиковались труды, посвященные сплину.

Но до сих пор ученым неизвестны точные причины возникновения депрессии — и это несмотря на попытки междисциплинарного исследования проблемы: привлекались труды по нейробиологии, социологии и этологии человека.

Между тем, масштабы распространения клинической депрессии огромны — по некоторым данным, болезнью страдают 10% мирового населения. Более того, депрессия угрожает не только больному, но и его семье и работе — падает работоспособность человека, разрушаются семьи. Футурологи уже назвали депрессию главной болезнью XXI века, а психиатры требуют новых вливаний денежных средств на исследование депрессии, называя ее «раком XXI века».

Сергей Медведев: У нас в гостях психолог Анна Карташова и Ирина Макарова, директор Центра психологического консультирования Высшей школы экономики.

Анна Карташова: Депрессия — это действительно очень распространенное расстройство. Другое дело, что клиническая депрессия, то есть действительно болезнь, требующая корректировки медикаментами, — это все-таки не то, что мы все зовем депрессией. Это может быть снижение настроения, некая грусть — возможно, действительно после зимнего сезона, когда мало солнца, короткий день и авитаминоз: к весне человек ждет лета, он уже устал его ждать. Это, в общем-то, не то, что является депрессией как таковой.

Если говорить о том, что обычные люди называют депрессией, то может быть, это и в самом деле около 10% взрослого населения. Но это сложный вопрос, как собирается статистика именно по клиническому заболеванию. Человек в депрессии не часто обращается к врачам, он просто лежит, и ему не хочется никуда идти, ничего делать, даже говорить про это. Поэтому статистическая картинка сложная.

Сергей Медведев: А весенняя депрессия — действительно только погодная, или это какие-то циклы жизни человека и общества? Весной больше обращений?

Ирина Макарова: Да, и в конце осени тоже много обращений — это тоже тяжелый период для тех, кто склонен так реагировать на климатические условия, на количество солнца и тепла, на необходимость надевать тяжелую одежду.

Сергей Медведев: Как отличить клиническую депрессию от просто депрессии? Где та граница, после которой человеку действительно надо задуматься: а не пойти ли мне к врачу?

Анна Карташова: Есть такой фактор — дезадаптация. Это когда человек не может нормально справляться со своими обычными ежедневными или профессиональными обязанностями. Пока ты в общем и целом справляешься, дезадаптации нет. Если ты понимаешь, что уже забываешь что-то очень важное по работе или по дому (например, не помнишь, какой сегодня день недели, и поэтому забываешь забрать ребенка из школы), то есть когда возникают такие факты, которые раньше не возникали, тогда человеку надо задуматься о том, что надо идти к врачу. Один раз это может быть случайностью, два раза — совпадением, но три раза — это уже закономерность.

Сергей Медведев: Какова картина по мужской и женской депрессии?

Ирина Макарова: Традиционно к психологам и психиатрам в связи с подавленным настроением по большей части обращаются женщины.

Сергей Медведев: Сейчас картина меняется?

Ирина Макарова: Да, мы наблюдаем гендерное выравнивание. Может быть, дело не в том, что женщины чаще страдают от депрессии, просто они более чувствительны к своему состоянию и более способны сформулировать то, что с ними происходит, и попросить у кого-то помощи. У мужчин на каждом из этих этапов возникают определенные барьеры: довольно сложно осознать, что тебе плохо, ты не способен что-то делать, потом признать это, потом попробовать сказать об этом хотя бы себе. И уже совсем сложно сказать об этом кому-то другому и попросить помощи.

Здесь, конечно, присутствует и определенное культурное и социальное давление — мальчиков воспитывают так: «жаловаться не надо, надо терпеть, ты мужик».

В этом смысле очень трудно статистически определить, мужчины или женщины чаще страдают от депрессии. У женщин депрессия более открытая.

Сергей Медведев: Возможно, в последнее время что-то меняется с более урбанизированным, метросексуальным типом поведения: появляются журналы для мужчин, начинается мужской каминг-аут, мужчинам не стыдно говорить о депрессии?

Анна Карташова: Это меняется, как меняется и в принципе социальный взгляд на те семьи, например, где женщина зарабатывает, а мужчина следит за детьми. Еще не так давно казалось, что в этой ситуации он — действительно «не мужик», а сейчас и женщины относятся к этому спокойнее. Раньше они хотели, чтобы мужчина обязательно был ведущим, а она — на второй позиции, а если он не сильнее, чем она, то это стыдно или плохо. Сейчас, поскольку социальная приемлемость такого рода пар, да и гомосексуальных пар меняется, соответственно, меняются и мужско-женские роли.

Тут речь, скорее, идет о роли. Когда Ирина говорила, что женщинам проще, — это зависит от роли. Если, например, в семье женщина зарабатывает, а мужчина следит за детьми, то, скорее всего, такой мужчина будет легче говорить о депрессии и обратится к специалисту, чем такая женщина. Это связано еще и с занятостью, потому что тот, кто зарабатывает, больше занят. Когда у человека много дел, у него нет свободного времени, чтобы задумываться о своем состоянии. Если человек с утра до вечера работает, то возникновение депрессии менее вероятно, чем когда у тебя есть время посидеть, подумать, вслушаться в свое настроение.

Сергей Медведев: Это болезнь праздного класса.

Анна Карташова: В общем, да.

Сергей Медведев: Насколько социально стратифицирована депрессия? Это действительно болезнь городов, развития, урбанизации?

Анна Карташова: Это сильно зависит от социума. Говорят, что во времена Фрейда основной болезнью была истерия, в ХХ веке — шизофрения, а в XXI — депрессия и панические атаки.

Сейчас стало больше людей, у которых есть возможности получать хороший доход, достаточный для того, чтобы жить, и при этом есть свободное время, которое надо куда-то девать. Когда тебе нужно зарабатывать, потому что детям нечего кушать, и есть запрос на тебя как на функцию, которая должна что-то такое делать в этом мире, это одна история. А вот если есть свободное время, ты можешь радоваться жизни, заниматься хобби или еще чем-то, но очень часто люди не знают, куда девать это время.

Я, например, много сталкиваюсь с теми, кто долго зарабатывал себе на пенсию, чтобы в немолодом возрасте можно было оставить тот же уровень жизни и себе, и детям (а часто и внукам, и правнукам), и можно было бы не работать. И вот, наконец, ты заработал, тебе достаточно, ты понимаешь, что все, можно не работать, — и вот тут-то она тебя и накрывает: а что теперь делать, куда идти, чем заниматься? Пока массовая радость для таких людей — это путешествия, но она тоже со временем уходит, потому что все приедается, в том числе и новые места, если их много, становятся обыденностью.

И люди не понимают, как им жить и чему радоваться. Раньше радость была от достижений: заработал или что-то купил — это некие маленькие вешки успеха, которые давали тебе хотя бы удовлетворение. Теперь надо менять всю систему целеполагания, того, что ты вообще называешь радостью: радость должна быть не от достижений, а от чего-то другого — например, от отношений. А этому невозможно научиться, переключив тумблер, это целая большая работа: как начать радоваться тому, что с тобой рядом ребенок, не тому, что он получил пятерку, не тому, что ты можешь заплатить за детский садик, а самому факту общения.

Часто люди говорят мне: если честно, мне неинтересно с ребенком — пять, десять минут, ну полчаса, а дальше неинтересно. А вот эта радость — да, я могу ее чувствовать, но сколько? Ну, поцеловал он меня с утра, я почувствовал, — что же, целый день теперь этому радоваться? У людей меняется ощущение от жизни, и они не знают, как теперь жить.

Сергей Медведев: Как различается возрастная картина? Есть какой-то возраст, после которого более вероятно наступление депрессии?

Ирина Макарова: Количество студентов, которые обращаются с признаками депрессии, в том числе и клинической, существенно. Остальное мне очень трудно оценить.

Конечно, депрессия — это не просто пресыщенность жизнью, не скука, не повод сменить какие-то жизненные ориентиры и искать новые ценности. Мне кажется, тут во многом играют роль изменения, связанные со структурой семьи. Это феминизация нашего общества: женщина стала фактически наравне с мужчиной, и в этом равенстве происходят определенные изменения, связанные с тем, как устроена система воспитания детей. Чем дальше будет развиваться общество, чем дальше будут усиливаться эти тенденции, тем выше вероятность того, что депрессии будет все больше и больше.

Сергей Медведев: То есть это действительно, видимо, болезнь XXI века, болезнь городского класса, постпатриархального, постиндустриального общества. Депрессия вообще произведена обществом? Это не генетическое заболевание, не нарушение баланса дофамина и серотонина, всех этих нервных импульсов, а социально сконструированная реальность?

Анна Карташова: Это действительно социально обусловлено. Говорят, что во время Великой отечественной войны люди меньше болели даже обычными соматическими заболеваниями, хотя условия были гораздо хуже. В том, как формируются у человека его даже соматические заболевания, а уж психические тем более, очень большую роль играет психика.

Сейчас становится все меньше и меньше тяжелого физического труда, поэтому мы говорим, и в городе депрессия возникает чаще, чем в деревне, потому что в деревне здоровый образ жизни, много вещей, которые надо делать руками: надо просто работать, а сейчас мы все больше делаем головой и меньше двигаемся.

Сергей Медведев: Очевидно, по развитым западным и по развивающимся странам картина депрессии различна?

Анна Карташова: У меня нет таких данных, но я думаю, что в развивающихся странах это случается гораздо реже. Например, в странах Юго-Восточной Азии люди гораздо реже болеют гипертонией, просто потому, что там другой социум, другая религия, там нет того, что мы называем амбициозностью. Таиланд, Бали — если там ты в этой жизни родился дворником и будешь хорошим дворником, то в следующей жизни тебе будет награда. У них жизнь — служение, там нет гонки, целеполагания. Многих это злит: там не быстро обслуживают, все делается своим чередом, а не как можно быстрее. И вот такие психосоматические заболевания, как гипертония или сердечные заболевания, там встречаются гораздо реже. Все эти вещи очень сильно обусловлены нашим социумом, религией, взглядами на жизнь, жизненным стилем.

Сергей Медведев: О депрессии рассказывает писательница, поэтесса Люба Макаревская. Это своего рода исповедь пациента нашему корреспонденту Антону Смирнову.

Люба Макаревская: Мне исполнился 21 год, и у меня накопился стресс, какое-то невротическое состояние. Я чувствовала панику, о которой боялась кому-либо рассказать, потому что она была необычной, отличалась от моих предыдущих состояний. Я четыре дня не могла есть и спать.

Потом я обратилась к платному психотерапевту, она выписала мне лекарства. Начав их пить, я снова смогла есть и спать. У меня был период с 21-го до 25 лет, когда я постоянно принимала какие-то антидепрессанты. Потом, когда я уже лучше себя узнала, я почувствовала потребность от них отказаться.

Я бы сравнила медикаменты с костылем: когда у человека перелом, в какой-то момент он не может обойтись без костыля, а потом уже отказывается от него.

Может быть, я стала поэтом потому, что у меня такая психика. На меня поэзия оказывает терапевтический эффект. Когда я стала писать, я смогла отказаться от таблеток: все выплескивается в текст, и мне уже не так нужны таблетки. Да, у меня просто такая психика, я нервная. Я знаю, что это будет фоном, так же, как астма, но не боюсь этого, знаю, что у меня такие особенности.

Конечно, да, мегаполис, все эти высокие здания добавляют депрессии. Но главное, мне кажется, — информационный поток, который в основном негативен по отношению к человеку: постоянные смерти, войны, — естественно, это давит на психику. Конечно, в ХХ веке сложнее быть психически здоровым человеком, чем до него.

Сергей Медведев: Есть какая-то корреляция между депрессией и творчеством?

Анна Карташова: В одной радиопередаче психолог говорил: когда к нему обращаются со своими проблемами поэты или писатели, в конце курса психотерапии они приходят к равновесию и счастью и перестают писать. Я с ним согласна. Если писатель талантлив, как раз неразрешенные проблемы потом дают возможность другим людям находить себя в его текстах. Мы считаем, что произведение действительно талантливое, когда оно реально описывает чувства, эмоции, мир, когда оно живое, когда у человека есть свой собственный опыт всего этого. А если он чувствует себя в балансе, то у него меньше потребности производить что-то в словесном жанре.

Сергей Медведев: А как диагностировать депрессию? Я слышал, что есть такая депрессивная триада: ангедония (невозможность радоваться), нарушение физической активности, и человек иначе мыслит.

Ирина Макарова: Да, верно.

Интервью, которое мы услышали, очень показательно. Поэтесса говорит, что у нее очень высокая чувствительность к жизни. Конечно, тут есть аспекты, связанные с определенными врожденными характеристиками. Вспомним того же Гиппократа: меланхолия — это темперамент, это что-то врожденное, мы ничего не можем изменить, можем только принять эту историю. Эта повышенная чувствительность, с одной стороны, становится основой поэтического дара, а с другой стороны, это такое наказание, депрессия.

А диагностика начинается с того, что человек обращается, например, к психологу, и если психолог видит, что это не вполне в его компетенции, то он направляет к психиатру. Сначала выслушиваются жалобы, из этого вырисовывается определенная картина. Иногда используются тесты: та же самая шкала Бека очень распространена не только в нашей стране, но и за рубежом.

Но я не очень уверена, что какие-то психодиагностические, психометрические вещи могут позволить нам достоверно установить диагноз. К сожалению, в психологии и психиатрии нет никаких объективных инструментов, которые могли бы позволить точно определить — у вас клиническая депрессия, или у вас ее нет.

Сергей Медведев: А, кстати, как называется не клиническая депрессия?

Ирина Макарова: Бывают разные варианты. Самое простое, если взять психиатрический язык, это депрессивный эпизод. Вам говорят, что с вами случилось нечто, конечно, требующее внимания, в том числе и врача. Но, в отличие от биполярного аффективного расстройства, скорее всего, это что-то однажды случившееся, и, может быть, оно больше никогда не повторится в вашей жизни.

Это может быть тревожная депрессия, в которой основной акцент идет не на апатию и классическую депрессивную триаду, а на высокую тревогу. Это могут быть и панические атаки, высокий уровень тревожности, который не дает спать, есть, вызывает состояние летальной угрозы, когда человек несколько дней не спит и не ест.

Сергей Медведев: У меня ночью, когда я не сразу засыпаю, иногда появляются какие-то тревожные мысли, и это продолжается буквально несколько минут. Потом засыпаешь и наутро об этом не вспоминаешь. Это тоже признаки начинающего депрессивного эпизода?

Ирина Макарова: Смотря как вы к этому относитесь. Это вполне может быть какая-то психологическая особенность, так перерабатываются какие-то жизненные события, накопившиеся за день или за неделю, — какими-то тревожными сигналами. Это, возможно, скорее, повод подумать не о депрессии, а о том, что происходит в моей жизни. Уровень бессознательной тревоги постепенно накапливается и предъявляется в сознании состояниями, близкими к паническим. Очевидно, есть что-то в жизни, что не доходит до уровня размышления, признания и рефлексии, но, тем не менее, напрягает и беспокоит.

Сергей Медведев: Все-таки я хочу понять механизм возникновения депрессии. Это какое-то уникальное сочетание темперамента, типа личности, воздействия внешней среды и химических изменений в мозгу?

Анна Карташова: В частности, есть такое понятие – «эндогенная депрессия». Это особенности организма: есть дофаминный, серотонинный фон, определенное их сочетание, и вы склонны к депрессии, например. Есть ситуативная депрессия: кто-то умер, или произошел развод, случилось что-то такое, с чем ты не справляешься.

К депрессиям более склонны не те люди, которые являются делателями, не те, кто меняет мир под себя, под кого прогибается изменчивый мир, а те, которым больше нужна помощь. Вообще, депрессия и паническая атака — это способ справиться с тем, что происходит в жизни, способ для нашей психики освободить то, что происходит.

Конечно, все связано с нашим темпераментом и с тем, как мы умеем в принципе справляться с событиями жизни, оптимисты или пессимисты мы по натуре, делатели или пассивные, и так далее, но это все способ справиться. И возникает она, когда ты с чем-то не справляешься.

Каждый сам определяет, с каким насморком он пойдет к врачу, а с каким не пойдет. Точно так же и здесь: человек понимает, что он с чем-то не справляется, частота и интенсивность этого состояния меняется в сторону усиления, — наверное, надо идти к специалистам.

Сергей Медведев: Есть какие-то физиологические изменения, эндокринные расстройства, которые делают человека более предрасположенным к депрессии?

Анна Карташова: Конечно. Собственно, так и были открыты многие лекарства: пытались менять обмен веществ.

Сергей Медведев: Это уже доказанная теория: действительно, все гормональный дисбаланс, серотонин, дофамин?

Анна Карташова: В общем, да. По крайней мере, этот фон все равно меняется. Вопрос в том, эндогенное ли это расстройство, вы всегда были такой, у вас сбой в выработке, или это следствие стрессового переживания, а может быть, возрастных изменений или недостатка того же солнца. В этом случае через какое-то время после костыля, как говорила девушка в сюжете, ты можешь спокойно ходить своими ногами: попринимал лекарства, болезнь ушла, и ты живешь здоровым.

Сергей Медведев: А это можно как-то заранее замерить? Вот человек знает: у меня пониженный серотонин, а это предрасположенность к депрессиям?

Ирина Макарова: Переход от биохимического уровня к психологическому неоднозначен и не конгруэнтен. Если бы открыли, как какие-то дисбалансы в гормональных системах отражаются на психическом и психологическом состоянии человека, можно было бы сказать: ура, мы победили депрессию, давайте просканируем всех, поймем, кто к этому склонен, сделаем профилактическую программу, и все будет хорошо.

Мы говорим про депрессии, но мало коснулись тяжелой стороны депрессивных расстройств — это суицидальная готовность, суициды. Эта проблема сейчас очень серьезна во всем мире: их уровень растет, несмотря на благосостояние. Каждый раз возникает вопрос, как нам это предусмотреть, профилактировать, и до сих пор нет ответа.

Анна Карташова: Лекарства очень сложно подбирать еще и потому, что нет такого уровня серотонина или дофамина, о котором можно было бы объективно сказать, что он маленький или большой, вы в депрессии или нет.

Сергей Медведев: В принципе они замеряются?

Анна Карташова: Наверное, существуют какие-то анализы. Но это все индивидуально, у одного человека это может быть точно так же, как у другого, но этот в депрессии, а тот в оптимизме. Одному человеку от такого же количества лекарств хорошо, а второму только хуже. Все это ложится на личность.

Сергей Медведев: Насколько велика роль депрессии в самоубийстве?

Анна Карташова: Риск суицида растет и растет, особенно в благополучных странах. У людей в богатых странах нет такого количества вещей, которые они должны делать, они не так заботятся о выживании. Депрессия — это болезнь не базового уровня потребностей, когда тебе нечего кушать, негде жить, не во что одеть детей, нет возможности дать им образование, это уже все-таки болезнь верхушки этой пирамиды. Для этого ты должен жить в более богатой стране.

Кстати, все-таки более благополучные страны — северные. Говорят, что чаще суициды происходят там, где расположены скандинавские страны, Англия, Германия и гораздо реже — в тех странах, которые находятся у теплого моря и где распространены более гедонистические подходы к жизни, как у греков, испанцев, итальянцев, французов в южной части страны. Они, кстати, чем-то схожи с Юго-Восточной Азией: у меньше амбиций, больше наслаждения жизнью сразу; это культуры, более связанные с эмоциональным реагированием.

По статистике браки в южных странах в среднем имеют большую продолжительность, чем в северных, потому что они, видимо, умеют как-то отреагировать эмоции, и семьи не разрушаются. А когда ты терпишь, терпишь, а потом так натерпелся, что уже нет возможности что-то объяснить, выяснить и исправить, люди разводятся. На это влияет еще культура молчания, терпения, необсуждения эмоций.

Сергей Медведев: Здесь можно вспомнить и протестантство с постоянным комплексом вины и, наоборот, во многом показной католицизм.

О депрессии рассуждает педиатр Владимир Файнзильберг.

Владимир Файнзильберг: Депрессия — это стойкое снижение настроения. Она характеризуется тремя факторами: длительное снижение настроения (больше 3-5 дней), двигательная заторможенность и идеаторная заторможенность, когда тормозится интеллектуальная деятельность.

Депрессия — это страдание, которое обусловлено внешними причинами, например, какими-то печальными событиями в жизни человека (естественный уход, неисполнение желаний и так далее) и внутренними причинами.

Депрессия сегодня уверенно занимает второе место в мире по нетрудоспособности после сердечно-сосудистых заболеваний. Темпы, которые набирает это расстройство настроения, которое еще даже не все врачи считают болезнью, очень высоки. Мы боимся, как бы через 10-20 лет депрессия не вышла на первое место по нетрудоспособности, потому что нарастает состояние депрессии у людей в основном в крупных городах.

Города все время укрупняются, и это болезнь крупных городов, мегаполисов. Свет, шум, питание, условия проживания, далекие от привычных людям исторически: многоэтажные дома, большая скученность незнакомых людей, — это все нам несвойственно, не заложено в нас природой.

Сергей Медведев: Насколько радикальным средством являются антидепрессанты? Это универсальное решение и для депрессий, и для многих других расстройств?

Анна Карташова: Антидепрессанты применяются и при других расстройствах. Но это хорошая помощь и для людей, страдающих депрессией.

Сергей Медведев: Человек может быть на антидепрессанте всю жизнь или только в какой-то момент обострения, а затем надо стараться от них избавляться?

Ирина Макарова: Это всегда очень индивидуальный процесс. Подбирать антидепрессанты и определять, как долго будет протекать лечение, должен врач. С этим вопросом нужно, конечно, обращаться к психиатру, они больше в этом понимают.

В последнее время я наблюдаю, что часто мы начинаем относиться к антидепрессанту, как к обезболивающему средству. У нас плохое настроение, или мы с чем-то не справляемся, нам сложно взаимодействовать с людьми, они нас обижают, и мы идем к психиатру. Это очень сложный вопрос, не только клинический, фармакологический, но и психологический: в каких случаях просто необходимо применение фармакологических препаратов, а в каких мы все-таки должны попробовать совладать с этим самостоятельно. Это может сказать только психиатр.

Сергей Медведев: Было найдено универсальное легкое решение: в Америке антидепрессантом закидывается любая проблема.

Анна Карташова: У меня есть знакомая, которая всю жизнь страдала от депрессии, ей было очень тяжело жить, она всегда жаловалась на мужа и детей, а те очень это переживали. В конечном итоге она эмигрировала в Штаты, и я не знаю, что конкретно ей было прописано, но сейчас это человек, с которым общаться просто одно удовольствие. Дети радуются, вокруг нее теперь вертится вся семья, она всегда веселая, активная, классная, она устраивает какие-то походы вместо того, чтобы ныть о жизни. Так что все действительно познается в сравнении, каждый выбирает сам.

Мне кажется, многие проблемы с депрессией связаны с тем, что мы перестали нормально общаться, стали общаться через интернет, через соцсети, через смс-сообщения. Лет десять назад я считала: проблема в том, что мы стали много общаться по телефону и мало встречаться лично. А сейчас и звонить перестали, общаются смс-сообщениями. Люди перестали контактировать эмоционально. А это очень сильно нас поддерживает, не дает сваливаться в депрессию: наши близкие люди, друзья, общение, личные контакты, умение поговорить с кем-то по душам.

Когда мы учились в школе, еще не было ни мобильных телефонов, ничего. И мы ходили друг к другу в гости — это было другое качество общения. Сейчас люди тоже ходят друг к другу в гости, но такое ощущение, что они разучились говорить — просто нет этого навыка. У тех, у кого он был, он просто рассыпается ввиду смс-сообщений, а у детей он и не формируется. Многие жалуются, что дети сидят в кафе друг напротив друга и посылают друг другу месседжи. У них нет этой культуры. А как только ты перестаешь вербализовывать, это все уходит куда-то, где ты не понимаешь, как это выразить.

Это же тоже навык — высказывать, выражать, уметь жалеть, поддерживать. Эти навыки уходят настолько, что теперь вместо того, чтобы приехать к другу, поплакаться, облегчить душу, уйти с поднятым настроением, с ощущением поддержки, того, что мы все равно прорвемся, потому что у меня такие классные друзья, ты идешь за таблеткой, чтобы почувствовать то же самое, только с помощью химического средства.

Ирина Макарова: Наверное, очень большое упрощение — сказать, что таблеткой заменяется что-то человеческое. Все-таки это мультифакторная проблема, есть очень много причин к увеличению количества депрессий. Мне кажется, вопрос не в цивилизованности, богатстве и скуке, а в том, что в современном большом городе происходит отделение человека от слитого, коллективного, кучного существования в семейном ли контексте, общинном или религиозном. Это автономное существование человека, к которому мы все постепенно идем, дается тяжело.

Сергей Медведев: Насколько российские люди в целом могут говорить о своих психических проблемах? Или этому тоже нужно учиться?

Анна Карташова: Это очень сильно зависит от того, какая семья и социальная группа была у человека, где он вырос. Любая страна накладывает сильный отпечаток. Кто-то умеет говорить, кто-то не умеет, и одна из многочисленных ролей психолога — научить человека говорить и спрашивать своих близких, становиться с ними ближе. Очень часто проблема уходит, когда человек понимает, что, оказывается, можно стать ближе с тем, с кем ты всю жизнь живешь рядом: со своими детьми, с друзьями. А с кем-то из своих детей, может быть, наоборот, не надо общаться, потому что ты давно туда приходишь, тратишь время, и вообще ничего не происходит для тебя и для них. Но если ты можешь стать хотя бы на шажочек ближе с теми, с кем поддерживаешь контакты, это очень часто решает много реальных проблем.

Сергей Медведев: На мой взгляд, одна из фундаментальных российских проблем — это какая-то непроговоренность социума. Люди не привыкли общаться, выносить наружу свои проблемы. В том же Фейсбуке я часто вижу такие каминг-ауты, когда человек начинает говорить о своих внутренних трудностях: а что, у вас бывает так же? Мне кажется, средний американец гораздо проще идет к тому же психотерапевту говорить о своих проблемах или начинает говорить об этом с близкими.

Анна Карташова: Есть такая точка зрения, что американец как раз пойдет к психотерапевту, а не к близким, а вот русский пойдет сначала, скорее, к друзьям или родным, а если это не помогло, то он пойдет к психотерапевту. Там как раз не принято делиться совсем внутренними переживаниями и проблемами, там есть такая социальная маска: ты должен быть приятным в общении, никого не грузить.

Если вы чувствуете, что у вас есть проблема, значит вы ее решаете. Каждый в этой жизни отвечает за себя, мы не отвечаем за Россию в целом, мы отвечаем за себя лично и за своих близких тоже, если замечаем, что можем что-то посоветовать. Так что здесь каждый должен принять свое собственное решение.

Сергей Медведев: Часто доводится слышать, что важен свет, светотерапия: в темный сезон человеку прописывается сидеть под лампой.

Сергей Медведев: Я для себя из этого разговора почерпнул то, что депрессия — это очень важный симптом того неблагополучия, которое мы должны исправить в своей жизни и в своих отношениях с внешним миром. Это важный сигнал, который надо уметь прочитать и интерпретировать.

Все, что можно сказать о Депрессии. Цикл статей. Часть 2.

Депрессия не просто появляется время от времени, она характеризуется подавляющим ежедневным чувством печали, безнадежности, бесполезности и пустоты. Человек, который испытывает депрессию, часто не может видеть светлое будущее для себя — они могут чувствовать, что мир исчезает вокруг них.

Предупреждающие знаки депрессии.

Не каждый, кто находится в депрессии, испытывает все предупреждающие знаки — некоторые люди испытают несколько признаков, в то время как другие — многие. Тяжесть симптомов варьируется у людей, а также изменяется со временем. Эти знаки, как правило, довольно понятны тем, кто окружает человека. Изменения в настроении человека (обычно) очевидны для друзей и семьи.

- Стойкое грустное, тревожное или пустое настроение

- Чувства безнадежности, пессимизма

- Чувства вины, бесполезности, беспомощности

- Потеря интереса или удовольствия в увлечениях и занятиях, которые когда-то нравились, включая секс

- Снижение энергии, усталость, «замедление»

- Трудность концентрации, запоминания или принятия решений

- Бессонница

- Отсутствие аппетита и / или потеря веса или переедание и увеличение веса

- Мысли о смерти или самоубийстве; попытки самоубийства

- Беспокойство, раздражительность

- Стойкие физические симптомы, которые не реагируют на лечение, такие как головные боли, расстройства пищеварения и хроническая боль

Чтобы диагностировать депрессию, человек должен испытывать эти симптомы каждый день в течение как минимум 2 недель.

Типы депрессии.

Депрессивные расстройства встречаются во многих разных типах.

Наиболее часто диагностируемой формой депрессии является депрессивное расстройство — состояние, первичным симптомом которого является подавляющее депрессивное настроение, длящееся более двух недель. Депрессивное настроение затрагивает все аспекты жизни человека, включая работу, учёбу, домашнюю жизнь, личные и дружеские отношения. Человеку в таком состоянии трудно делать что-либо, поэтому даже обращение за помощью может быть сложным.

Другой тип депрессии называется дистимия. Дистимия подобна крупному депрессивному расстройству, но симптомы возникают в течение более длительного периода времени — более 2 лет. Это считается хронической формой депрессии, и лечение может быть непростым, поскольку человек с Дистимией часто уже пробовал все виды лечения. Лица с диагнозом этого состояния могут также страдать от эпизодических приступов Большого депрессивного расстройства.

Третий тип депрессии называется корректирующим расстройством с депрессивным настроем. Это условие диагностируется, когда человек приспосабливается к какой-либо новой грани или изменениям в их жизни, что вызвало большой стресс.

Хотя существует множество типов депрессии, некоторые виды этого состояния, по-видимому, связаны с изменениями продолжительности дней или сезонности. Сезонная депрессия называется сезонным аффективным расстройством (SAD). Люди с сезонным аффективным расстройством страдают симптомами крупного депрессивного расстройства только в определенное время года, обычно зимой. Это, по-видимому, связано с более короткими зимними днями и отсутствием солнечного света во многих частях страны.

Депрессия также является симптомом других расстройств, таких как биполярное расстройство. Биполярное расстройство иногда считается «расстройством настроения», но не является формой депрессии. Биполярное расстройство характеризуется колебаниями настроения человека от депрессии до мании.

После беременности гормональные изменения в организме женщины могут вызвать симптомы депрессии. Более половины женщин, страдающих от послеродовой депрессии, снова испытают это с рождением другого ребенка. Крайне важно идентифицировать эту опасность и относиться к ней серьезно. Во время беременности количество гормонов, эстрогенов и прогестерона в организме женщины значительно возрастает. В первые 24 часа после родов количество этих гормонов быстро падает до их нормального уровня. Исследователи считают, что быстрое изменение уровня гормонов может привести к депрессии, так же как меньшие изменения в гормонах могут повлиять на настроение женщины, прежде чем она войдет в менструальный период.

Как и любое психическое расстройство, депрессия лучше всего диагностируется специалистом в области психического здоровья, например, клиническим психологом, психотерапевтом или психиатром, который имеет определенный опыт и обучение в постановке точного диагноза. В то время как семейный врач или врач общей практики может также поставить диагноз депрессии, вы также должны получить направление к специалисту по психическому здоровью для последующего ухода.

http://rendes-life.ru