Прошлые мои статьи были посвящены, в основном, вопросам фармакологии, но это не совсем моя тема, я всё-таки клинический психолог (с недавних пор), поэтому сегодня мы поговорим о разговорной терапии во всех её проявлениях.

Прошлые мои статьи были посвящены, в основном, вопросам фармакологии, но это не совсем моя тема, я всё-таки клинический психолог (с недавних пор), поэтому сегодня мы поговорим о разговорной терапии во всех её проявлениях.

tl;dr: в длинной и нудной статье рассматривается вопрос эффективности психотерапии (да, эффективна, в своих границах применимости, разумеется), а также приводятся размышления относительно того, каким образом эта эффективность достигается (посредством реализации морфологических и метаболических изменений за счёт нейропластичности мозга).

В конце бонус для любителей видеоформата (если таковые найдутся): запись презентации на тему этой статьи: если лениво читать, можно посмотреть.

Что такое психотерапия

Согласно определению, принятому Американской Психологической Ассоциацией, психотерапия

«это преднамеренное и информированное использование клинических [психологических] методов и межличностных отношений, направленное на достижения изменений поведения, мышления, эмоционального реагирования, а также других личных характеристик в направлении, которое участники считают желательным»[1].

Для целей настоящей статьи мы не будем проводить жесткое разграничение между собственно психотерапией и психологическим консультированием, которое определяется как

«профессиональная помощь человеку или группе людей в поиске путей разрешения или решении определенной трудной или проблемной ситуации психологического характера»[2, стр.3]

Несмотря на то, что в отечественной традиции подчёркивать различия между ними считается хорошим тоном, некоторые авторы признают схожесть этих практик и объединяют в категорию «психологических, точнее, клинико-психологических вмешательств«[2, стр. 3]

В общем, как вы уже догадались, речь пойдёт обо всех формах взаимодействия между специалистом и клиентом (врачом и пациентом), когда используется воздействие словом: от классического психоанализа до современных поведенческих и когнитивно-поведенческих подходов. Или, говоря проще, о «поболташках с психологом / психотерапевтом«.

Зачем это нужно, когда есть таблетки

Действительно, мы живём в XXI веке, на рынок каждый год выходят всё более и более совершенные психиатрические препараты, предназначенные для лечения чуть менее, чем всех известных психических расстройств[3], и актуальность психологических / психотерапевтических воздействий ставится многими под сомнение.

Тем не менее, существуют причины для использования разговорных (немедикаментозных) методов.

Во-первых, они в ряде случаев столь же эффективны, как и лечение препаратами: в случае депрессии[4,5], панического расстройства, социофобии[5] и даже психозов[6].

Во-вторых, в некоторых случаях они эффективнее препаратов: в лечении ОКР[5], некоторых видов депрессии[8].

В-третьих, зачастую совместное использование препаратов и психотерапевтических методик эффективнее, чем только медикаментозное лечение[6,7,45].

В-четвертых, в ряде случаев они дают меньше побочных эффектов и легче переносятся[6].

Рис. 2. Лечение методом КПТ и фармакотерапии привело к существенному снижению активности миндалины в ситуациях тревоги. Источник: [45]

Разумеется, мне бы не хотелось, чтобы у читателя сложилось неверное впечатление о психотерапии как о панацее: в ряде случаев некоторые методы разговорного воздействия не только не полезны, но и вредны (например, «неструктурированные» виды психотерапии при работе с пациентами, страдающими пограничным расстройством личности)[9]. В конечном счёте меры лечебного воздействия определяет врач в каждом конкретном случае.

Внимательный читатель может отметить, что в этом разделе речь идёт о психотерапии, но не о психологическом консультировании.

Действительно, последнее исследовано гораздо хуже — как ввиду недостаточно развитой методологии исследования (как оценивать успешность консультирования при разводе — не по количеству же сохраненных браков?), так и в силу гораздо меньшей распространенности принципов «доказательности».

Какая психотерапия эффективна

Видов психотерапии существует великое множество[10]: когнитивная, поведенческая, когнитивно-поведенческая, рационально-эмотивно-поведенческая, нарративная, психодинамическая, психоделическая, интерперсональная, гештальт-терапия, логотерапия, десенсибилизация и переработка движением глаз и др.

Рис. 3. От фрейдистских ассоциаций [первого уровня] к современным методам терапии, основанной на принципах доказательности.

И каждая школа претендует на то, чтобы считаться эффективной. И по некоторым направлениям есть вполне вменяемая доказательная база. При этом в большинстве случаев объяснения этой самой эффективности ведутся через конструкции, принятые в рамках данного подхода, и нигде за пределами этих рамок не котируемые.

Так, например, логотерапевты считают, что достигают положительных результатов за счёт того, что помогают пациенту найти смысл жизни[11], сторонники когнитивного подхода — за счёт работы с негативными автоматическими мыслями[12], представители психодинамического направления — за счёт работы с переносом, драйвами и объектными отношениями[13], сторонники психоделического подхода — за счёт работы с перинатальными матрицами и системами конденсированного опыта[14] и и т.д.

При этом большинство подобных объяснений теряют всякую убедительность как только оказываются вне контекста породившей их теории. Так, например, когнитивный постулат о том, что мысли влияют на эмоции[12] совершенно не принимается в рамках психодинамической школы, где используется совершенно противоположный взгляд.

Вопреки распространённому в отечественной среде мнению, доказанной клинической эффективностью (в той степени соответствия принципам доказательной медицины, которая вообще возможна для психотерапии) имеет не только когнитивно-поведенческая, но и, например, психодинамическая терапия[15,16,17]. Т.е. разные терапии, основанные на совершенно различных наборах аксиом, показывают сопоставимую эффективность.

Современные авторы отмечают[10, стр. 7190], что все подходы к психотерапии имеют общую базу, обеспечивающую эффективность:

«отношения между терапевтом и клиентом, в которых разные роли несут разный набор ожиданий и ответственности; беспристрастное и безусловное принятие клиента терапевтом; союз, целью которого является работа над общими целями».

Однако указанные категории являются слишком «гипотетическими» и «психологичными» (а значит — плохо формализованными), чтобы удовлетвориться ими в качестве объяснения эффективности «лечебных разговоров».

Одной из наиболее интересных попыток выделить и описать количественно универсальную основу успешной терапии является исследование немецких авторов[18], в котором было установлено, что предиктором успешности терапии является различие эмоций, которые отображаются на лице терапевта, и тех, которые экспрессирует клиент во время повествования.

Иными словами, если во время первой сессии клиент с грустным лицом говорит о своей боли (выражая «негативную эмоцию«), а терапевт слушает его, демонстрируя заинтересованность и удовлетворение («позитивную эмоцию«), то терапия, вероятно, будет успешной. Если оба выражают эмоции одной направленности («позитивной» / «негативной»), то нет.

Авторы неплохо формализовали процедуру тестирования, составив очень ограниченный «словарик» эмоций и отбирая только те выражения лиц, которые в точности ему соответствовали. Что касается определения успешности терапии (тоже не самая простая задача), были использованы оценки терапевта, пациента и объективные показатели снижения симптомов.

Их выводы достаточно сильно отличаются от тех прогнозов и объяснений, которые дают сами психотерапевты — они говорят о чем угодно: о мотивационной готовности, о радикале личности клиента, об уровне организации этой самой личности, о глубинных схемах, — но не о тех эмоциях, которые они выражают своими лицами.

Подобные исследования заставляют несколько скептически относиться к тем предполагаемым механизмам реализации полезных изменений, о которых говорят психотерапевты / психологи, и подталкивают к тому, чтобы найти какие-то более убедительные способы объяснения наличия этих самых изменений.

Терапия и изменения мозга

Некоторое время назад не существовало способа объективно оценить влияние терапии на мозг, поэтому психотерапевты делали самые смелые (и зачастую неверные) предположения относительно наличия и характера такого влияния.

Естественно, такая ситуация не могла длиться бесконечно, и как только у исследователей появились доступные методы визуализации мозга (ПЭТ, МРТ, фМРТ, ОФЭКТ), были опубликованы исследования, целью которых ставилось определение степени воздействия (или его отсутствия) разговорной терапии на физиологический субстрат мозга.

Выявление этого влияния решило бы несколько важных задач — от доказательства того, что разговорная терапия вообще работает, до понимания того, как она работает, есть ли разница между разными видами терапии и т.п.

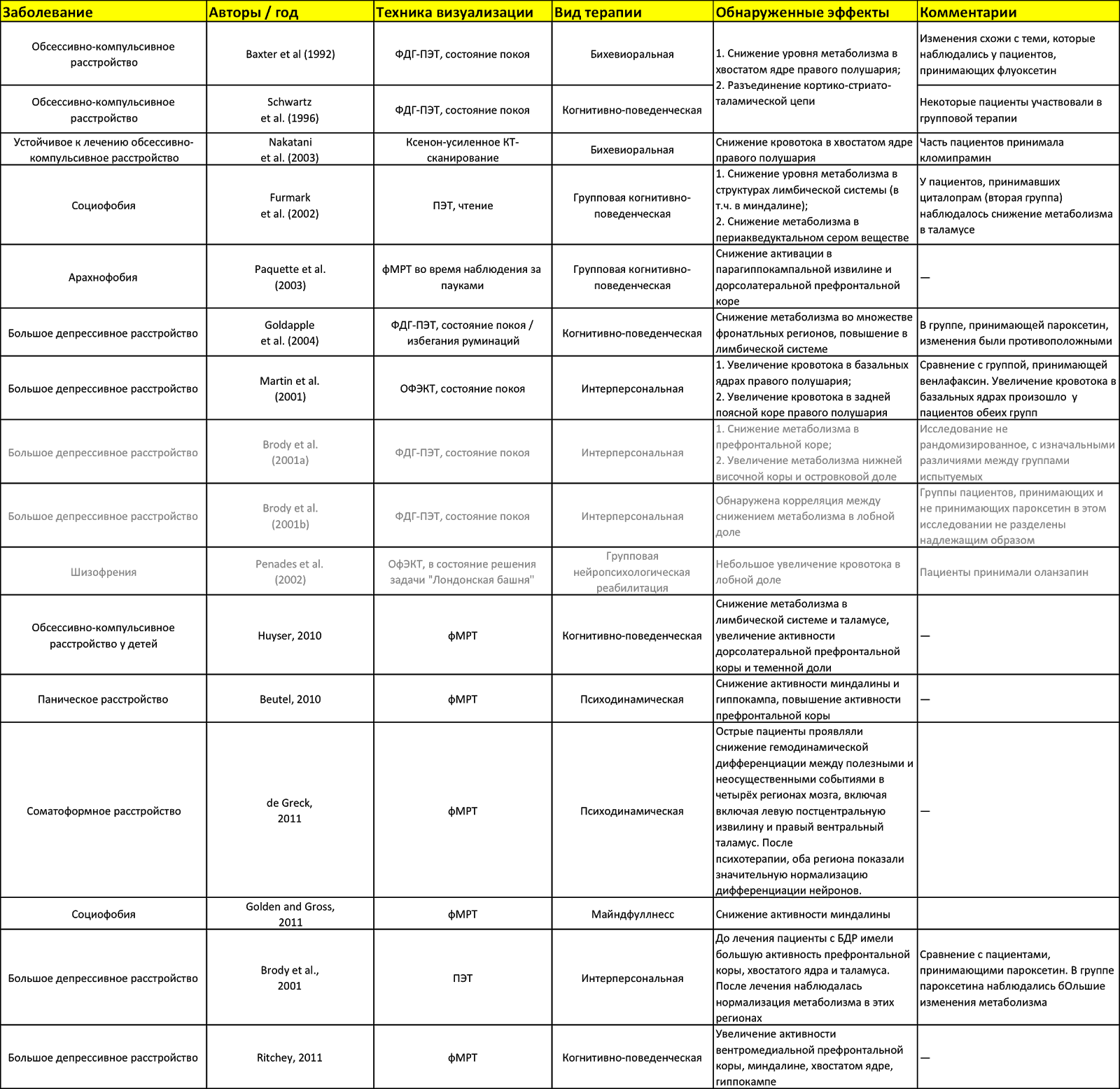

Ниже представлена моя попытка систематизировать данные по визуализации изменений, вызываемых в мозге разговорной терапией.

Она не претендует на универсальность, но при её создании я старался включать более-менее вменяемые исследования, и перепроверять выводы авторов.

Рис. 4. Влияние разговорной терапии на мозг. Источники: [10, 32, 33, 34]. Таблица доступна в Google Docs.

Что мы видим в этой таблице? Первое, что бросается в глаза, это тот факт, что на одни и те же области мозга (например, хвостатое ядро или миндалина) воздействуют совершенно разные виды терапии.

Второе — это то, что в некоторых исследованиях активность тех или иных областей увеличивается (например, миндалины в исследовании Ritchey), а в других, при той же самой терапии — уменьшается (лимбическая система, включающая в себя миндалину, в исследовании Goldapple).

Третье — это то, что некоторые исследования отмечены серым шрифтом. Это те, дизайн которых вызвал у меня наибольшие сомнения. Но поскольку на сегодня вообще таких исследований не так уж много, я включил их сюда.

Что же получается в итоге? Видна некоторая противоречивость данных. Вызвана она тем, что, во-первых, мозг — сложная и противоречивая штука (я, кажется, уже говорил об этом), а, во-вторых, тем, что у исследований была не совсем идентичная методология.

В чем же ценность этой таблицы, если нельзя сравнивать напрямую разные методы ПТ? В том, что можно убедиться, что разговорная терапия “что-то там делает с мозгом”, а также в том, что на её основе можно попытаться построить некоторые осторожные догадки относительно того, как эта самая разговорная терапия работает.

Но для начала попробуем всё-таки выделить некоторые закономерности в этих изменениях. Для этого не будем долго всматриваться в таблицу, а воспользуемся данными готовых мета-анализов.

Предположения относительно влияния разговорной терапии

Предполагается, что при депрессии КПТ усиливает кортикальный контроль со стороны префронтальной коры (в особенности — её дорсолатеральной части), который ингибирует (тормозит) импульсы подкорковых структур[32, стр. 6].

Что это значит: импульсы, которые поднимаются “из глубин бессознательного” (это просто красивая метафора), начинают лучше контролироваться структурами, более относящимися к рациональному мышлению.

Если вспомнить, как работает КПТ — а именно она пытается заменить “автоматические мысли, наполненные когнитивными искажениями на более трезвые и рационалистические оценки ситуации”, то можно проследить некоторую логику в этом всём.

Терапия, направленная на активацию поведения, предположительно, приводит к активации полосатого тела и задействованию системы вознаграждения, включающую регионы дорсолатеральной префронтальной и орбитофронтальной коры [32, стр. 6]

Что это значит: опять же, активация “более сознательных структур”, а также структур, отвечающих за поведение (как набор моторных, т.е. физических действий).

Логично: мы активировали поведение, активировались структуры, которые за него отвечают. Поскольку терапия эта — по сути бихевиоризм, не удивительно, что включаются структуры, ответственные, в т.ч. за рефлексы и анализ поощрения / наказания.

Преодоление подавленных эмоций и ослабление бессознательной вины, являющиеся важными компонентами психодинамической терапии, предположительно, ассоциированы с уменьшением активности субгенуальной передней поясной коры [32, стр. 6].

Тут совсем всё интересно, поскольку эта самая субгенуальная ППК участвует в т.ч. в преодолении чувства страха (тут можно сделать далеко идущие выводы о том, что, возможно, психодинамики правы, и вытесняемая вина потому и вытесняется, что психика “боится” её принять, но это уведёт нас в сторону спекуляций).

Следует отметить, что эти предположения появились не на пустом месте, а на основе других исследований (в [32] на соответствующих страницах есть ссылки).

Немного о мозге

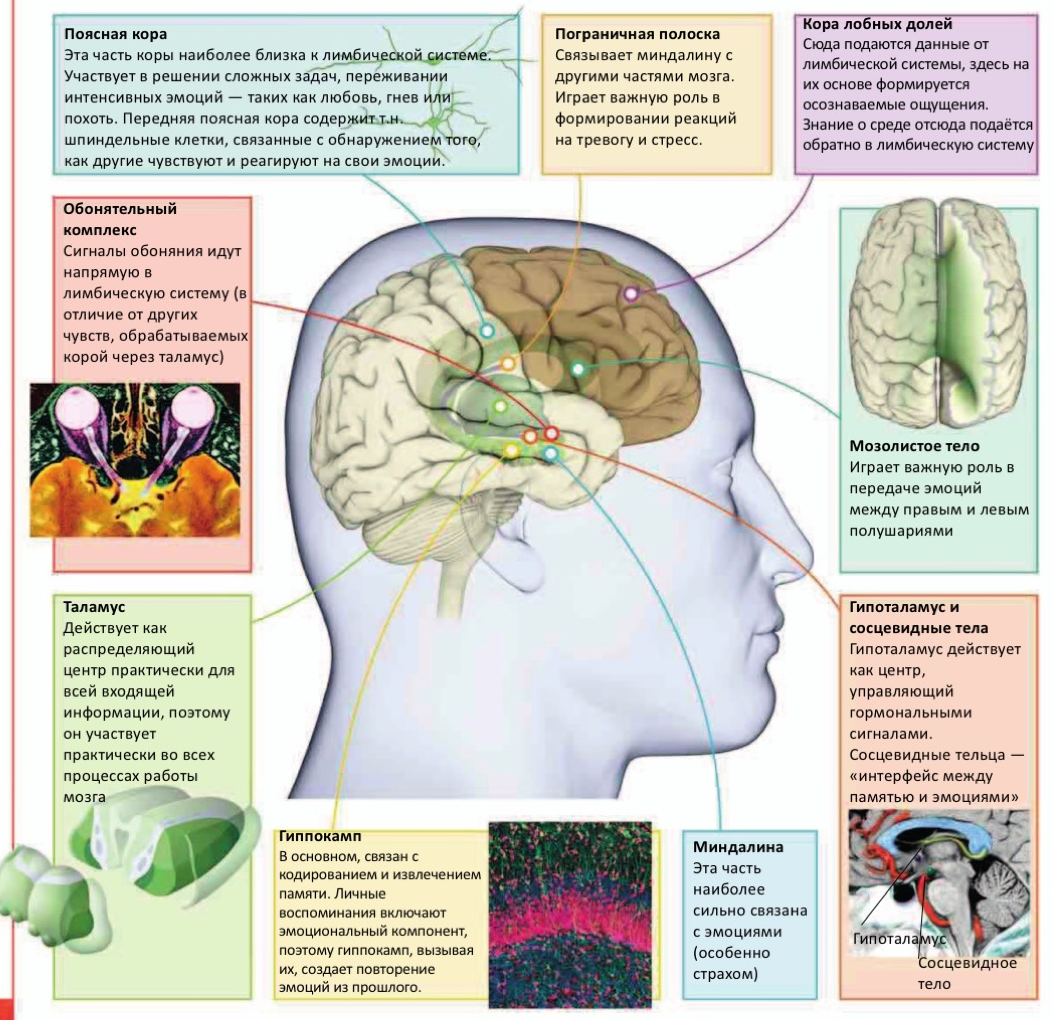

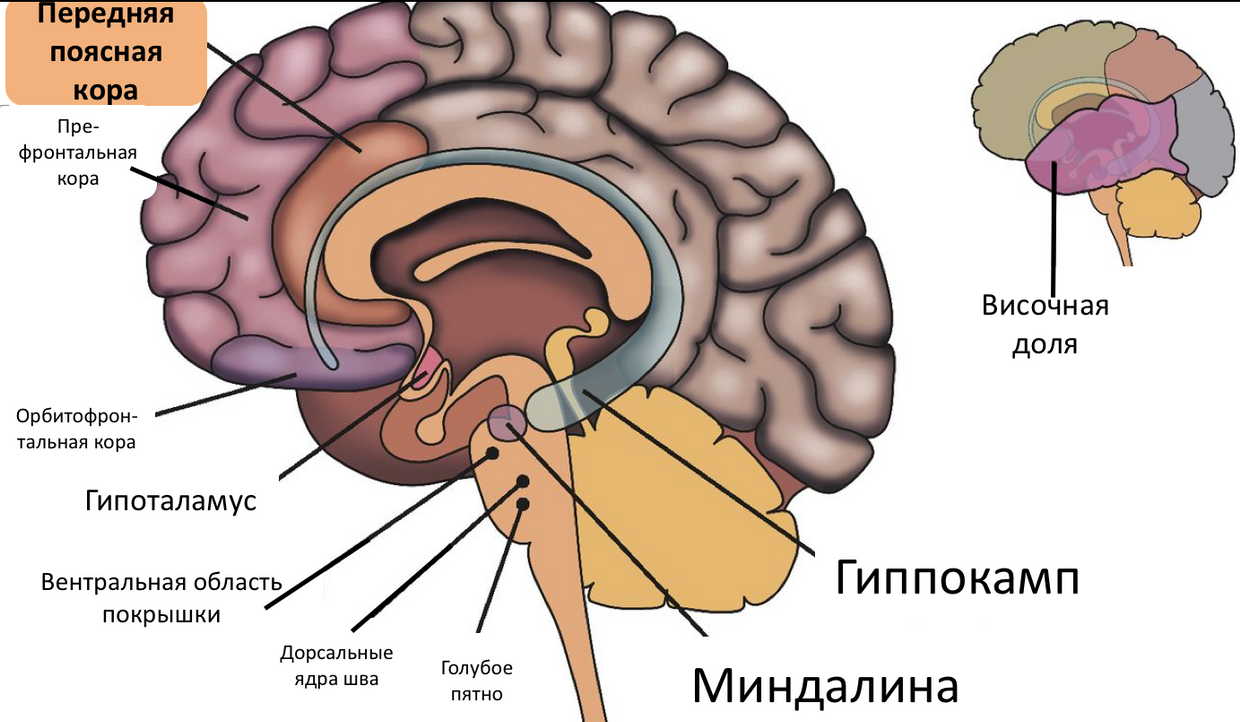

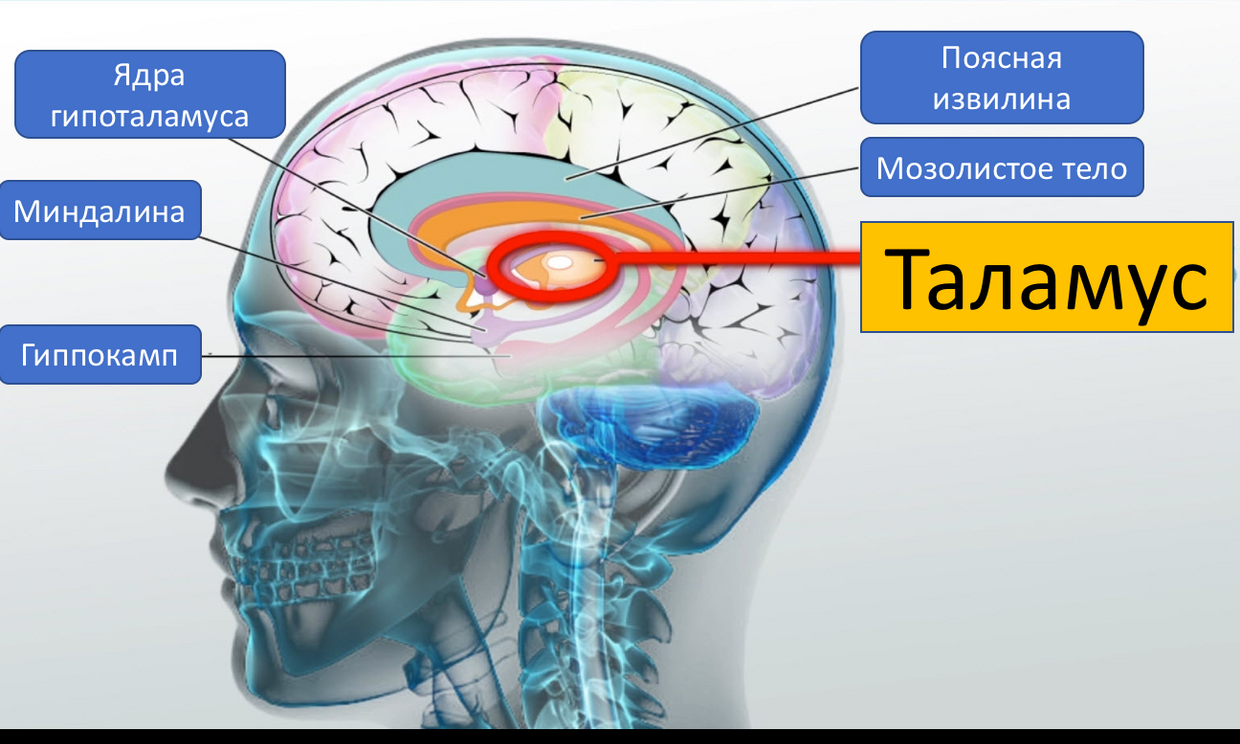

Перед тем, как обсуждать результаты исследований влияния разговорной терапии на мозг, нужно хоть немного поговорить о том, как он устроен, и рассмотреть некоторые его компоненты, имеющие непосредственное отношение к предмету статьи, чтобы понимать, что же там такого накопали исследователи.

Главное, что можно сказать о мозге: он сложен. Одних только способов его рассмотрения существует столько, что у неподготовленного человека голова идёт кругом — все эти колонки, отделы, кортикальные карты, функциональные блоки, поля Бродмана и т.д.

Рис. 5. Прогресс психиатрии и нейронаук глазами обывателя.

Мы не будем здесь пытаться рассмотреть строение мозга со всех возможных точек зрения, а лишь фрагментарно опишем те его части, которые имеют отношение к предмету настоящей статьи.

Следует отметить, что мозг является распределенной системой с высокой степенью параллелизма[21, стр. 132], поэтому говорить о том, что та или иная его часть выполняет конкретную ограниченную функцию, было бы не совсем неправильно. Именно поэтому все фразы типа (“миндалина отвечает за реакции страха” следует воспринимать как более или менее удачные аналогии / метафоры, не более того).

Тем не менее, до некоторой степени его компоненты являются специализированными, и мы постараемся рассмотреть эту специализацию в интересующем нас контексте.

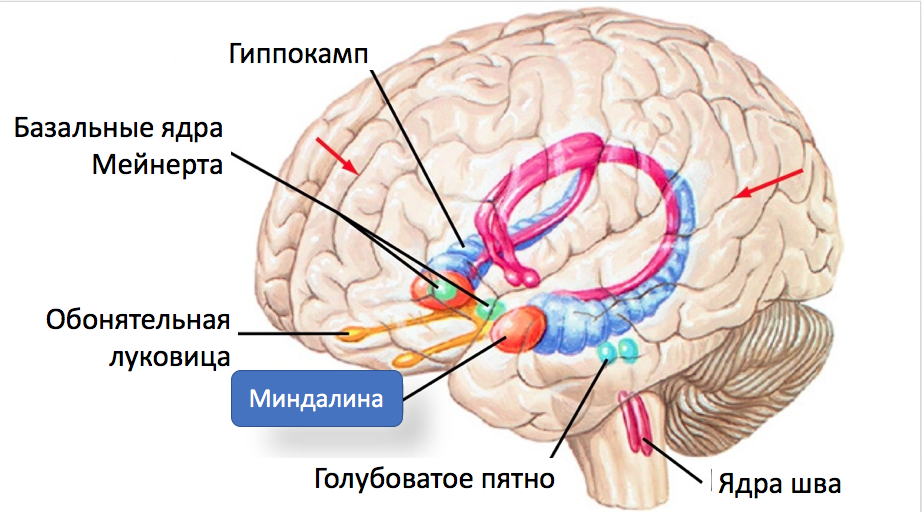

Рис. 6. Некоторые компоненты мозга, имеющие отношение к предмету настоящей статьи [31, стр. 126].

Миндалина

Миндалина, она же — «миндалевидное тело». Находится в височной доле (медианная височная доля)[19, стр. 232]. Поскольку полушарий у нас два и височных долей, соответственно, тоже две, то и миндалина как бы «делится на две штуки». [19, стр. 211]. Это, кстати, не только к миндалине относится.

Рис. 7. Миндалина и некоторые из её связей.

Соединяясь с префронтальной и височной корой, а также с веретеновидной извилиной миндалина, играет заметную роль в социальном и эмоциональном познании[10, стр. 240] и считается основным центром обработки эмоциональной информации[19, стр. 482].

Не менее важно и то, что миндалина соединена с гиппокампом[19, стр. 216], который задействован в запоминании информации (консолидации памяти из кратковременной в долговременную), её обработке и извлечении из памяти[19, стр. 78].

Миндалина является частью т.н. лимбической систамы. Показано, что структуры лимбической системы и прилежащее ядро участвуют в «окончательном подсчёте вознаграждения», присваивая характеристики удовольствия или неудовольствия переживаемому аффективному опыту, а система оповещения / возбуждения задействует ретикулярную формацию, таламус, миндалину и кору, чтобы присвоить этому опыту личный смысл и значимость [10, стр. 7186].

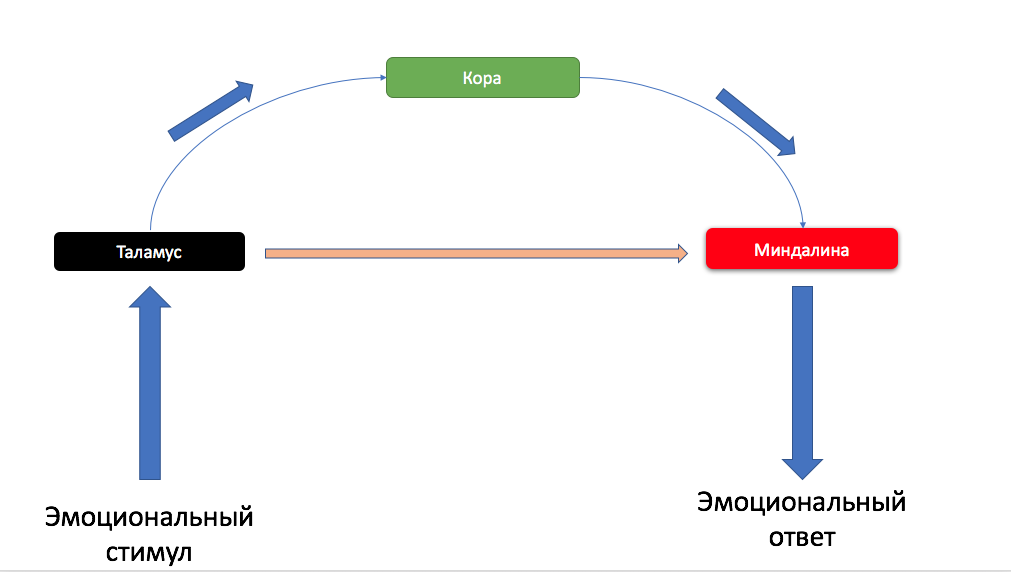

В исследованиях было показано, что миндалина отвечает на эмоциональные стимулы[19, стр. 297] и опосредует условно-рефлекторную реакцию страха[19, стр. 538].

Динамические взаимодействия между миндалиной и медиальной префронтальной корой (mPFC) концептуализированы как система, которая позволяет нам автоматически реагировать на биологически значимые стимулы, а также регулировать эти реакции, когда ситуация требует этого[20, стр. 113].

У миндалины есть два «входа», по которым она получает сенсорную информацию. Сначала данные поступают от органов чувств в таламус, затем — идут по одному из двух независимых путей: либо напрямую в миндалину, либо сначала проходят через префронтальную кору, а затем достигают миндалины через переднюю поясную кору[22, стр. 19]:

Рис. 8. Два режима активации миндалины.

Первый путь является «быстрым и грязным» — миндалина получает информацию о том, что во внешнем мире творится какая-то жесть, и не вдаётся в подробности того, что именно это был за стимул: начинает действовать, не тратя время на то, чтобы разобраться в ситуации.

Второй путь является более медленным, но предполагающим некий анализ входящей информации. Данные обрабатываются в префронтальной коре, которая интегрирует сенсорную информацию от органов чувств с информацией о контексте данного стимула, полученной от гиппокампа, сравнивает с опытом, хранящимся в долговременной памяти, проводит анализ относительно предыдущих похожих ситуаций и принимает решение о том, насколько реальна опасность. Это решение она отправляет в миндалину, которая в случае положительного ответа запускает подготовку организма к реакции «бегства или нападения».

Если кора «признала стимул неопасным«, миндалина наоборот тормозит реакцию стресса[22, стр. 19].

Например, если неподготовленный человек заметил змею на своём пути, то весьма вероятно, что его миндалина будет активирована таламусом без участия коры. В то же время, если это будет герпентолог, который понимает, что змея не опасна, то, вполне возможно, его реакция пойдёт по второму сценарию.

Показано[10, стр. 7184], что активность миндалины повышена при депрессии и посттравматических расстройствах. Ещё хуже дела обстоят, если повышение активности миндалины сочетается со снижением активности префронтальной коры.

Т.е. нам выгодно снижать активность миндалины либо непосредственно, либо опосредованно — через усиление активности в префронтальной коре (см. выше данные о соответствующих изменениях в результате психотерапии).

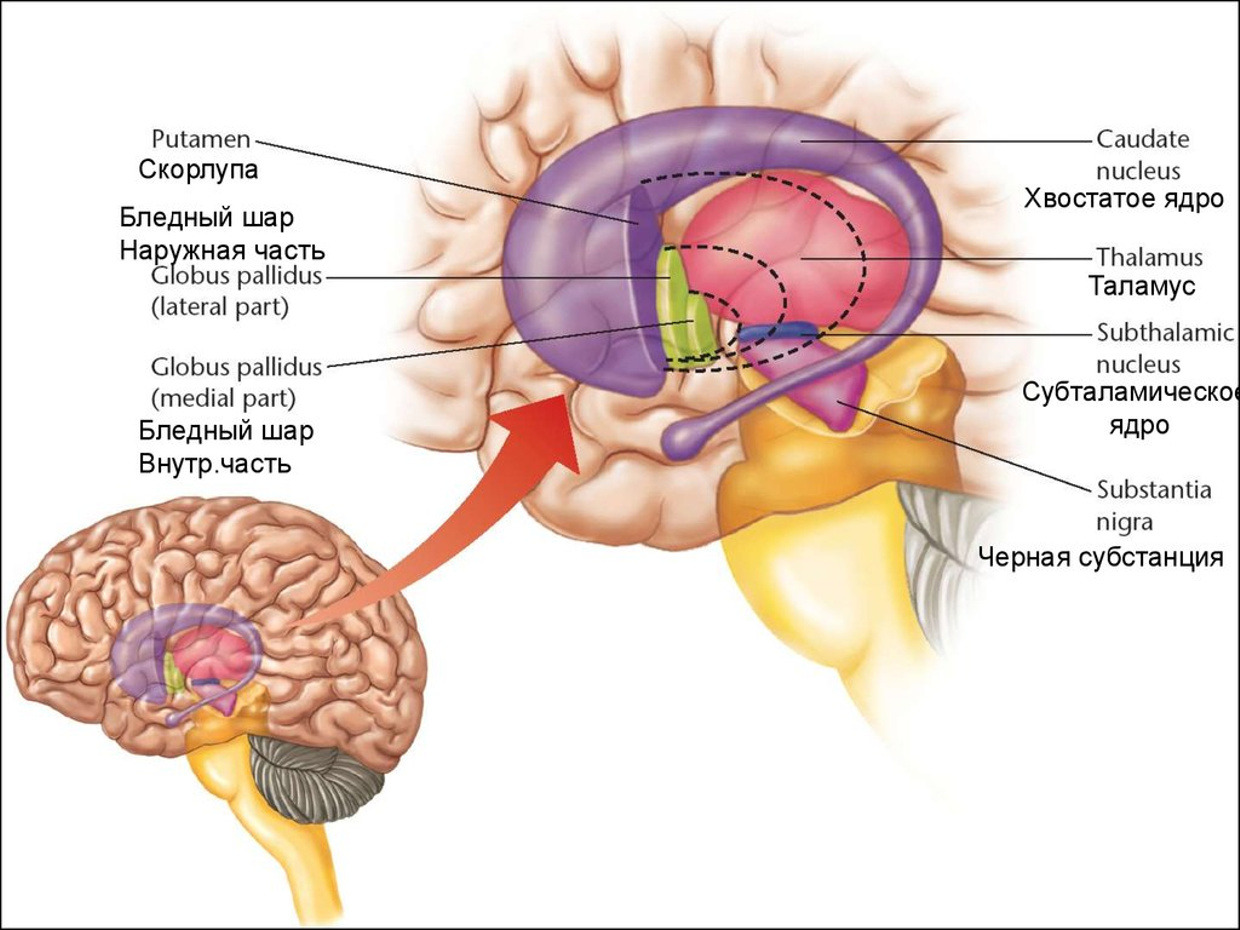

Хвостатое ядро

Хвостатое ядро (наряду со скорлуповым ядром, которые вместе образуют неостриатум) являются частью базальных ганглиев, которые связаны афферентными (сенсорными, «входящими») и эфферентными (моторными, «исходящими») связями со структурами среднего мозга — черной субстанцией и субталамическим ядром.

Рис. 9. Хвостатое ядро.

Хвостатое ядро функционирует как часть «ворот» в базальные ганглии, оно связано с фронтальной корой и поэтому вовлечено в когнитивные процессы высокого порядка. Повышенная активность коры возбуждает его клетки (и клетки скорлупы), которые, в свою очередь снимают торможение с таламуса[23, стр. 514].

Для нашего повествования важно, что хвосатое ядро способствует запуску правильных схем действий и выбор соответствующих подцелей на основе оценки результатов деятельности (т.е. участвует в планировании), т.к. оба процесса являются фундаментальными для успешного целенаправленного действия[24]. Таким образом, хвостатое ядро можно назвать «процессором обратной связи«[31, стр. 58]

Способность к выполнению направленных действий — это то, что зачастую страдает при психических заболеваниях.

Хвостатое ядро играет важную роль в процессах обучения, речи и передаче информации о тревожащих событиях между таламусом и орбитофронтальной корой.

Увеличенный объем хвостатого ядра (по сравнению с нормой) коррелирует с нарушениями пространственной рабочей памяти[25].

Дисфункция хвостатого ядра ассоциирована с такими явлениями, как синдром Туретта и обсессивно-компульсивное расстройство[38]. В некоторых случаях имеет смысл снижать его активность (правильнее сказать — возвращать её под контроль больших полушарий).

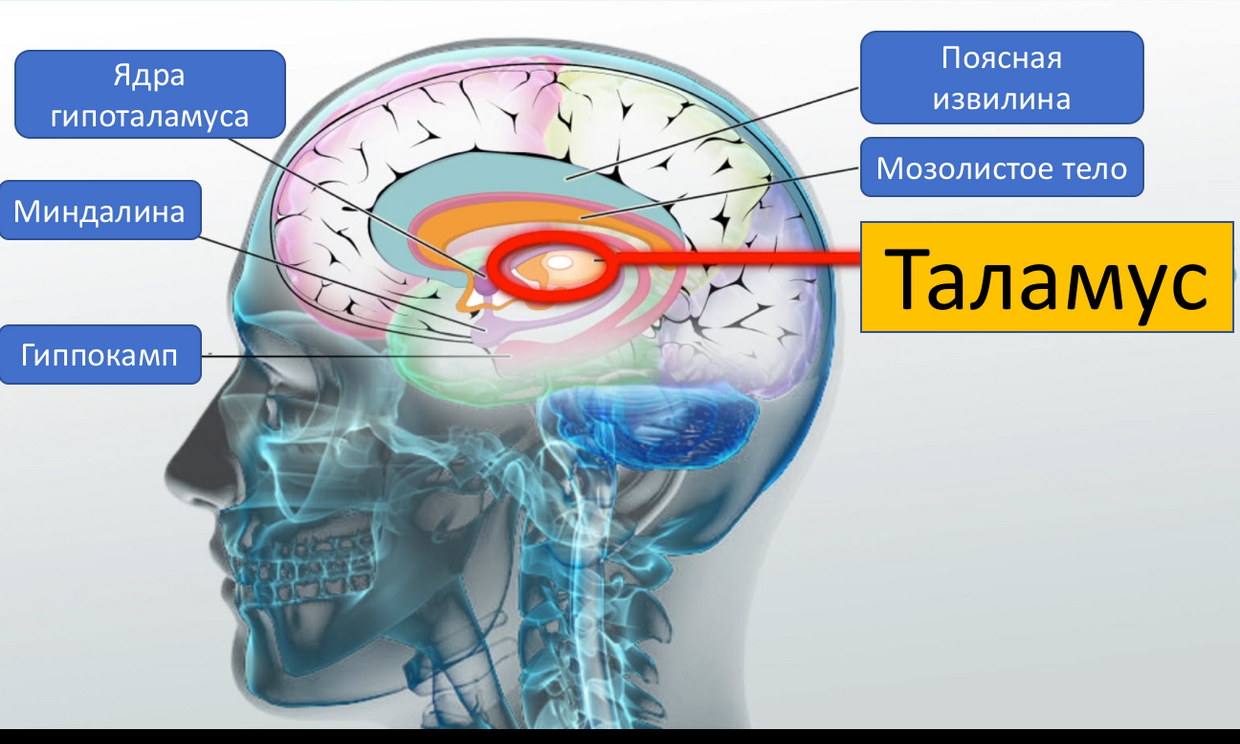

Таламус

Таламус (часть промежуточного мозга)— важнейший «нейронный хаб», где происходит переключение почти всех сенсорных сигналов (кроме обоняния), идущих в кору[19, стр. 85]

Рис. 10. Таламус.

Предполагаемая функция — приём информации от сенсоров, её первичная обработка, ввод и хранение[19, стр. 201], передача в кору. В некоторых случаях таламус увеличивает активность коры, в других — блокирует её[19, стр. 122]

Тот факт, что обонятельные сигналы идут в обход таламуса, позволяет адептам парфюмерии и аромотерапии с некоторой долей обоснованности говорить о важности своей деятельности (дескать, запахами можно влиять на эмоциональную сферу).

В исследованиях на обезьянах показано, что таламус ассоциирован с компульсивным поведением и признаками тревожности[26]. Считается, что поведение, направленное на проверки и перепроверки, а также постоянную очистку, «вшито» в таламус[27].

Совместно с височными долями таламус сдерживает чрезмерные колебания настроения, которые возникают в ответ на ежедневные сложные стимулы[10, стр. 7185].

Таламус является центральным компонентом для интеграции воспоминаний перцептивных, соматосенсорных и когнитивных процессов[42].

Кроме того, таламус играет важную роль в модуляции активности миндалины (см. выше).

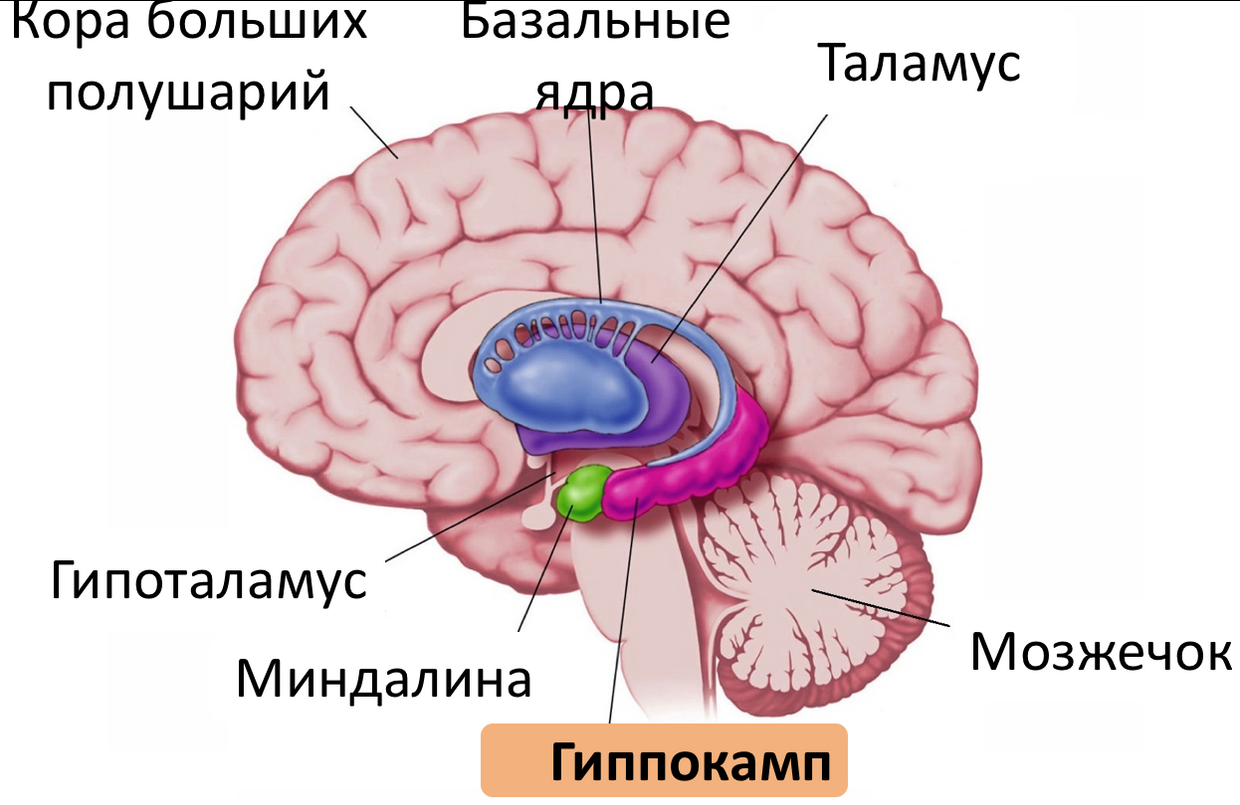

Гиппокамп

Гиппокамп, как и миндалина, располагается внутри каждой из височных долей мозга[19, стр. 211].

Рис. 11. Гиппокамп.

Он играет важную роль в передаче опытной информации в долговременную память, а также в извлечении эпизодических воспоминаний, имеет отношение к пространственной ориентации[19, стр. 213].

Исследования показывают, что гиппокамп — важная составляющая часть механизма сознания[28]. Гиппокамп — одна из немногих структур мозга, в которых возможен нейрогенез (производство новых нейронов в течение жизни)[19, стр. 216]

Вместе с миндалиной и лимбической корой гиппокамп образует лимбическую систему[19, стр. 231]. Эти структуры тесно связаны с работой кратковременной памяти (т.е. памятью об опыте, находящемся под контролем сознания) [19, стр. 232].

Другие исследования показывают, что гиппокамп участвует и в бессознательных процессах памяти, и что они (сознательные и бессознательные процессы) — связаны между собой[29] Кроме того, гиппокамп играет важную роль в процессах пространственного воображения, формирования памяти и доступа к ней[31, стр. 65]

Гиппокамп (точнее, его дисфункции) играет важную роль в патогенезе таких психических заболеваний, как шизофрения, аутизм, депрессия[10, стр. 227].

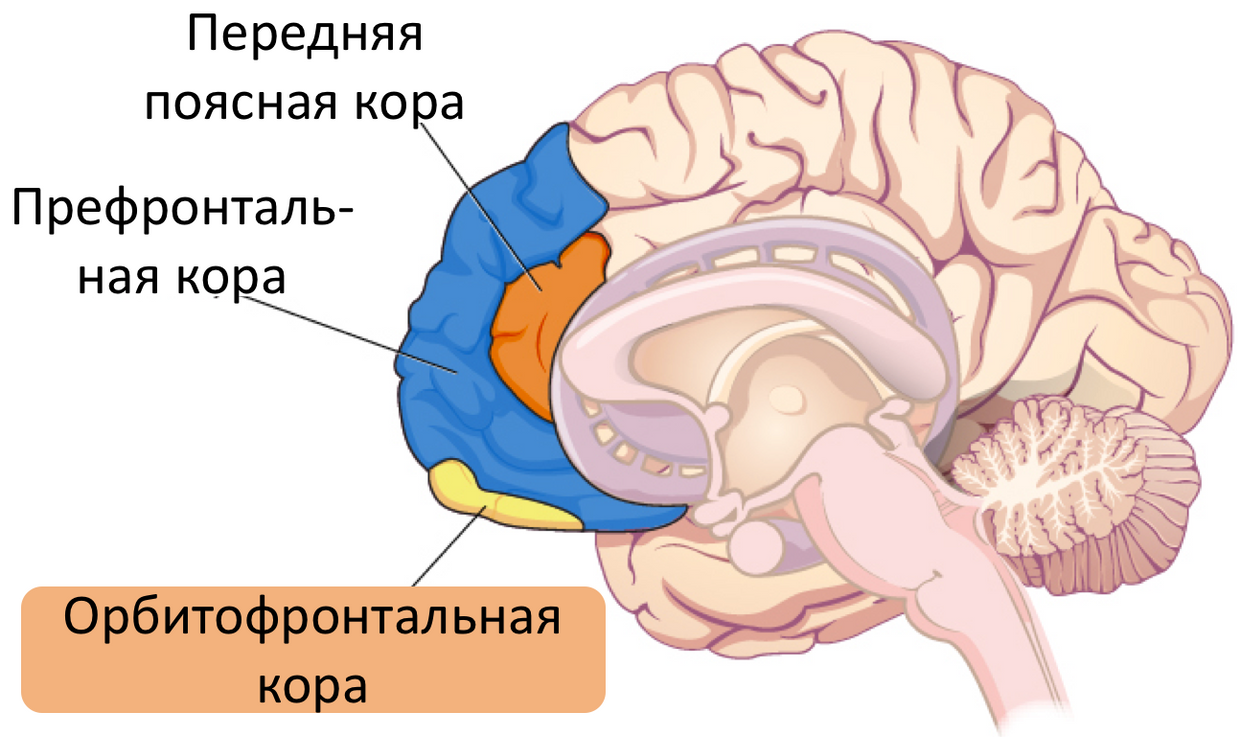

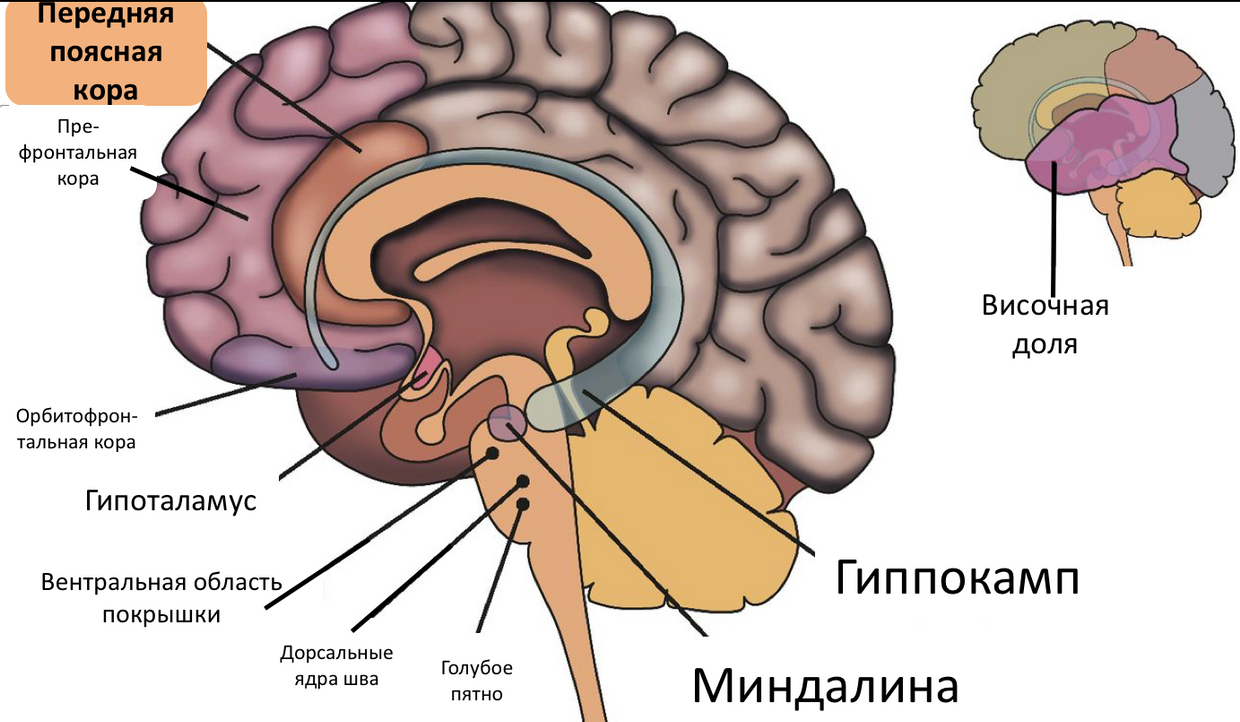

Передняя поясная кора

Рис. 12. Передняя поясная кора.

Передняя поясная кора выполняет различные функции, из которых для нас наиболее интересными являются[10, стр. 7183]: сознательная регуляция эмоций через перепроверку негативных эмоций, подавление чрезмерного возбуждения и подавление активности миндалины.

Т.е. когда мы понимаем, что “загоняем” в своих страхах, и можем сознательно от них отказаться, мы должны сказать за это спасибо своей передней поясной коре.

Префронтальная кора

Рис. 13. Префронтальная кора.

Префронтальные области коры выполняют в мозге важную управляющую функцию. Эти структуры необходимы для произвольного контроля. Кроме того, они участвуют в эмоциях и сдерживают непроизвольные импульсивные реакции[19, стр. 93]. Префронтальная кора вовлеченая в процесс принятия решений, связанных с вопросами морали[31, стр. 7],

Осознаваемые человеком чувства возникают, когда сигналы лимбической системы достигают областей префронтальной коры, которые поддерживают сознание[31, стр. 39].

Префронтальная кора является субстратом для основных функций Эго[10, стр. 7184], вместе с миндалиной она управляет существенной частью эмоциональной жизни человека и обеспечивает адаптивность. Нарушение работы этой связки может вызывать очень острую эмоциональную боль и омрачать человеческое благоразумие.

Дорсомедиальная префронтальная кора играет центральную роль в осуществлении нисходящей когнитивной модуляции (т.е. способности человека проанализировать свои чувства, оценить их “адекватность” и при необходимости — подавить их) страха и других эмоций, восприятии своих эмоциональных реакций и чужих эмоциональных ответов — основе ментализации и эмпатии. Она также является физиологической основой для объектных отношений[10, стр. 7184].

Пока её активность понижена, психотерапия не особенно эффективна[10, стр. 7184] Интересным является тот факт, что психоаналитики ещё в те времена, когда технологии визуализации не были изобретены, говорили, что для успешной терапии пациенту требуется время, чтобы «усилить Эго» (впоследствии выяснилось, что они имели ввиду повышение активности дорсомедиальной префронтальной коры).

Достигалось это за счёт создания доверительных, поддерживающих отношений, валидации и т.п. Правильное питание, отдых и умеренные физические нагрузки тоже считались (и считаются) полезными. Сейчас для этих целей применяют в т.ч. антидепрессанты.

Сигналы префронтальной коры могут «заблокировать» боль, причем это может быть как сознательным, так и бессознательным процессом[31, стр. 109]

Дорсолатеральная (не путать с дорсомедиальной, одна боковая, другая — срединная в пространственном отношении) префронтальная кора является ключевым компонентом инфраструктуы, обеспечивающей исполнительные функции психики [10, стр. 7184]: она имеет отношение к процессам внимания, концентрации, контролю усилий, оперативной памяти и эмоциональной памяти.

Взаимодействие между миндалиной и префронтальной корой крайне важно для регуляции эмоционального ответа на стимулы среды.[32, стр. 6] Считается, что медиальная префронтальная кора регулирует и контролирует ответ миндалины на входящие в неё стимулы[20, стр. 115]

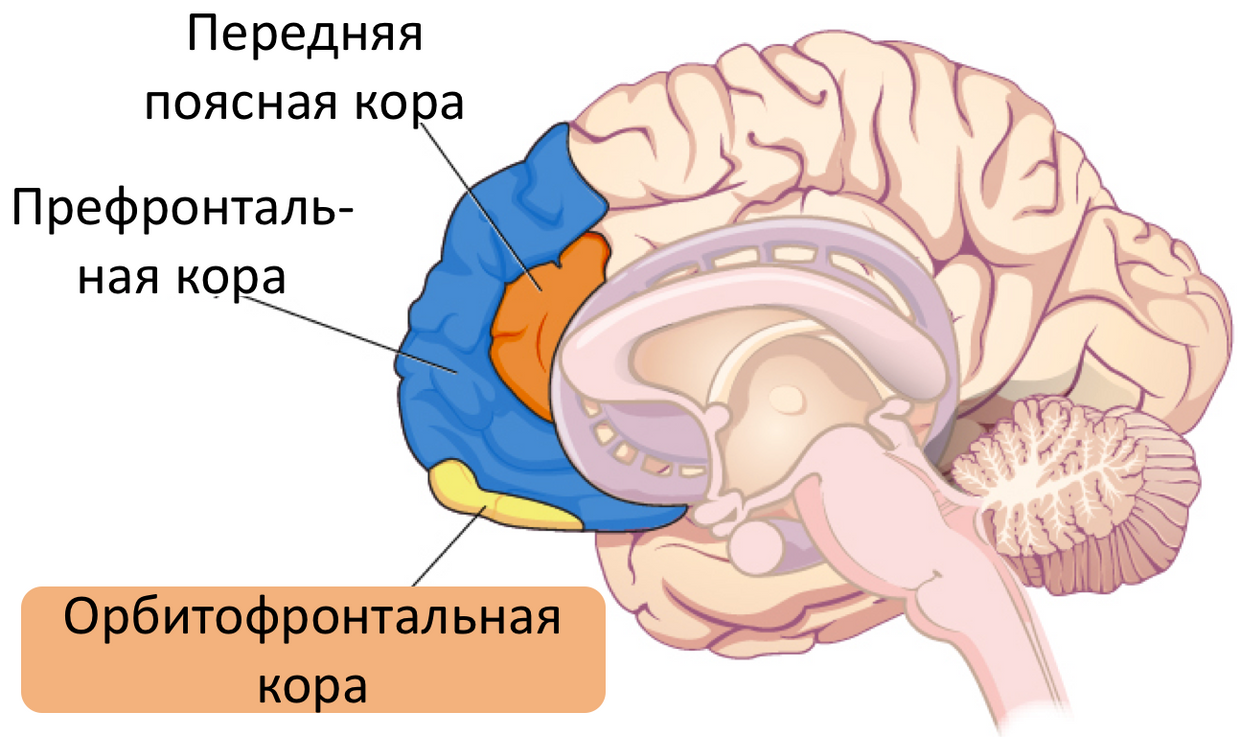

Орбитофронтальная кора

Технически, является частью префронтальной коры.

Рис. 14. Орбитофронтальная кора.

Орбитофронтальная кора ингибирует (или усиливает, в зависимости от её состояния) импульсивную активность в каждой конкретной ситуации в ответ на воздействие стимулов определённого рода (сексуальная стимуляция, риск, азарт), а также отвечает за проявление выраженных личностных характеристик [10, стр. 7186]

Исследования с использованием визуализации показали, что эйфория, связанная с употреблением определённых веществ, коррелирует с увеличением метаболической активности в орбитофронтальной коре и ретикулярной формации, в то время, как дисфория, вызванная абстиненцией, снижением активности в этих зонах[10, стр. 7186].

Этот участок мозга имеет непосредственное отношение к принятию решений[39]. Согласно выводам[40] нейробиолога Антонио Дамасио, в процессе принятия решения люди задействуют не только когнитивную, но и эмоциональную сферу: сталкиваясь со слишком сложным (противоречивым, в условиях недостатка данных) выбором, человек перегружает свою конитивку, и она перестаёт справляться.

Вот тут-то и подключается эмоциональная сфера, просто чтобы принять хоть какое-то решение, а орбитофронтальная кора служит “хабом”, соединяющим когнитивную и эмоциональную сферы.

Показано[35], что у пациентов, страдающих ОКР, объём орбитофронтальной коры левого полушария меньше, чем у здоровых людей.

О психических заболеваниях с точки зрения нейрофизиологии и биохимии

Теперь очень кратко рассмотрим, как именно связаны рассмотренные (и некоторые другие) компоненты мозга с психическими заболеваниями и психическими проблемами здоровых людей. Мы не будем рассматривать здесь всю нозологию психических заболеваний (это тема отдельной большой статьи), а кратко пробежимся по самым известным из них.

Депрессия

При депрессии снижена активность дорсолатеральной префронтальной коры, что способствует переживанию опыта одиночества, социальной изоляции и установлению низких стандартов производительности [10, стр. 7185]

Депрессиия ассоциирована со снижением взаимодействия между миндальной и дорсальной передней поясной корой[32, стр. 6]

Исследования с использованием методов визуализации показали, что субгенуальная передняя поясная кора чрезмерно активна при депрессии, и некоторые методы лечения, такие как антидепрессанты, электросудорожная терапия и транскарникальная магнитная стимуляция приводят к снижению активности в этой области[10, стр. 182].

Некоторые данные свидетельствуют о том, что при депрессии уменьшается объём гиппокампа[50].

Шизофрения

Конкретных и однозначных связей между областями мозга и шизофренией установить до сих пор не удалось, однако в данный момент эта патология ассоциирована с изменениями в гиппокампе, энторинальной коре, мультимодальной ассоциативной коре, лимбической системе, миндалине, поясной коре, таламусе и медиальной височной доле[10, стр. 239].

Обсессивно-компульсивное расстройство

В настоящее время существует два основных способа объяснения патофизиологии ОКР: через кортико-таламо-кортикальный путь и через связь лимбической системы и коры[30].

Insel приводит данные[36], основанные на анализе исследований с использованием визуализации, согласно которым симптомы ОКР объясняются патологией в трёх регионах мозга: орбитофронтальной коре, поясной коре и (в меньшей степени) хвостатом ядре: чрезмерная активность в головной части хвостатого ядра подавляет (ингибирует) передачу в волокнах белого шара, который обычно гасит активность таламуса.

В результате таламус повышает активность орбитофронтальной коры, которая через поясную кору замыкается на головной части хвостатого ядра, образуя цикл положительной обратной связи.

Ранние дезадаптивные схемы

В отличие от приведенных выше нозологических единиц, сами по себе ранние дезадаптивные схемы не являются психическим заболеванием: нет такого диагноза.

Однако их имеет смысл включить в данную статью, поскольку они очень широко распространены у здоровых людей и существенно им мешают.

Что такое ранняя дезадаптивная схема (далее — просто “схема”)? Схема — это такая психическая конструкция, в которую входят воспоминания, мысли, эмоции и телесные ощущения. И не просто входят, а хитрым образом взаимосвязаны и взаимообусловлены[48, стр. 41].

Схема формируется где-то в ранней истории жизни индивидуума (как правило, в детстве, но может и позже) как реакция на некоторые события или феномены отношений со значимыми для этого человека людьми (то самое «папа бил, мама не любила«).

Миндалина хранит в себе неосознаваемую информацию о травме / негативном эмоциональном опыте.

Когда человек сталкивается с раздражителями, напоминающими события, которые привели к образованию схемы, миндалина запускает бессознательный процесс активации тех самых эмоций и физических ощущений. Это происходит быстрее, чем человек успевает что-либо осознать.

Когда схема активируется, человека накрывает волной эмоций и телесных ощущений. Он не всегда осознаёт связь переживаемого опыта с изначальной травмой.

Осознаваемые воспоминания о травме хранятся в гиппокампе[48, стр. 41] и высших отделах коры. Фактически эмоциональные и когнитивные аспекты травматического опыта хранятся в разных частях мозга.

Пример работы схемы: мальчик в детстве залез в папин ящик с инструментами, отец его жестоко побил. Прошло много лет, мальчик вырос и презентует некий проект заказчикам. Всё у него хорошо — он справляется с тревогой, он основательно подготовился, но тут один из слушателей задаёт ему вопрос…

И миндалина активируется (например, от тона или какого-то характерного слова), запуская схему. Докладчика этот вопрос выбивает из колеи, он начинает волноваться, забывать детали, чувствовать себя некомпетентным, покрывается испариной, дрожит и т.п.

Задача, которую обычно ставят в работе со схемами — усилить контроль префронтальной коры над миндалиной.

Результаты исследований

Теперь, когда у нас есть хотя бы некоторое понимание того, как разговорная терапия должна влиять на мозг, и как этот самый мозг работает, пришло время поговорить о результатах исследований, целью которых было оценить влияние психотерапии на морфологические и биохимические характеристики мозга.

В мета-анализе[32] была выявлена существенная связь между влиянием терапии на ростральную переднюю поясную кору и предцентральную борозду (повышение активности), что более-менее совпадает с исходными предположениями.

Вентрально-ростральная префронтальная кора имеет обширные связи с регионами мозга, отвечающими за процессинг эмоций, в частности, с миндалиной. Кроме того она участвует в процессе принятия решений и работе системы вознаграждения.

У здоровых людей регуляция эмоций связана с подавлением активности миндалины ростральной и дорсальной поясной корой и некоторыми регионами передней поясной коры. Т.е. “страх, идущий из глубин» в ответ на стимул в какой-то момент перехватывается, анализируется и “отменяется”.

Характерное для депрессии застревание на негативных мыслях может быть объяснено снижением уровня связи между поясной корой и миндалиной. Выглядит это как постоянное самоедство на темы “я неудачник”, “всё будет плохо” и т.п.

Усиление активности ростральной поясной коры в результате применения психотерапии может отражать улучшения в эмоциональной регуляции и являться возможной основой механизма когнитивной переоценки.

Когнитивная переоценка — это, по сути, один из краеугольных камней КПТ. Заключается она в том, чтобы автоматически возникающие негативные мысли отловить и проанализировать, а затем заменить на более адекватные (не содержащие когнитивных искажений).

Усиление активности передней поясной коры проявляется после курса КПТ, а, вот после курса долгосрочной психодинамической терапии эта активность снижается[32, стр. 18].

Однако авторы не приводят каких-либо интерпретаций по этому поводу, и мы не будем придумывать отсебятину. Возможно дело здесь в том, что в одних исследованиях рассматривается вся эта кора целиком, а в других — субгенуальная её часть (снижение активности которой коррелирует со снижением чувства вины и гнёта подавляемых эмоций).

Долгосрочная вербальная терапия приводит к снижению активности в левой прецентральной извилине, которая обычно ассоциируется с моторными функциями, но может быть вовлечена в процессы когнитивного функционирования.

В систематическом исследовании было показано ослабление активности миндалины в результате применения КПТ и психодинамической терапии[32, стр. 19]. А поскольку миндалина — “центр страха” (опять же, очень, очень образная аналогия), то снижение её активности должно приводить к уменьшению тяжести депрессивных и тревожных симптомов.

В другом систематическом мета-исследовании[37] авторы пришли к заключению о том, что аномалии в гиппокампе, миндалине, нижней лобной извилине, крючке, а также в областях, активно вовлекаемых в управление эмоциями (дорсолатеральной префронтальной коре и передней поясной коре) являются предикторами успешного психотерапевтического лечения тревожных расстройств.

Или, если немного пофантазировать, то с некоторой натяжкой можно сказать, что при успешной терапии тревожных расстройств будут наблюдаться изменения в этих областях.

В исследовании эффектов психотерапии при депрессии было показано[41], что разговорная терапия приводит к нормализации связей между лимбической системой и корой, особенно это касается передней поясной коры. В том же исследовании было предложено использование активности островковой доли в качестве биомаркера, который поможет врачу определить, какой метод лечения лучше подойдёт в данном конкретном случае — психо- или фармакотерапия.

В мета-исследовании[42] терапии методом десенсибилизации и переработки движением глаз (не совсем разговорная терапия, суть которой сводится к тому, чтобы вспоминать травмирующие воспоминания и двигать глазами туда-сюда, как бы смешно это ни звучало) было показано изменение паттерна взаимодействия между полушариями.

В нем же были приведены данные, свидетельствующие об увеличении объема гиппокампа, увеличении активности передней поясной коры, левой лобной доли. Эти и другие данные свидетельствуют о том, что данная терапия приводит к усилению контроля префронтальной коры над слишком активной лимбической системой.

В исследовании влияния долгосрочной психодинамической психотерапии было показано, что в результате этого метода лечения снижается активность миндалины / гиппокампа, субгенуальной поясной коры и медиальной префронтальной коры[44]. Эти изменения коррелировали со снижением симптомов депрессии.

Как психотерапия воздействует на мозг

Хорошо, исследования довольно убедительно показывают нам, что под воздействием вербальной терапии мозг изменяется. Но как именно он это делает?

Ответ заключается в таком его свойстве как нейропластичность. Точнее, не так: прямых свидетельств того, что психотерапия повышает нейропластичность мозга, нет, но общим местом является представление о том, что эта самая нейропластичность в процессе психотерапии как-то задействована[49].

Применительно к нервной системе, нейропластичность — это способность нервных элементов и регуляторных молекул к адаптивной перестройке под влиянием эндогенных и экзогенных воздействий[46, стр. 79].

Нейропластичность наблюдается на разных уровнях[47] — на уровне мозга в целом, на уровне отдельных его компонентов, на уровне нейронов и даже на субклеточном уровне.

Фундаментальным компонентом нейропластичности является пластичность синаптических связей (т.е. связей между нейронами), которые постоянно исчезают и возникают вновь, причем баланс этих противоположных процессов зависит в первую очередь от активности нейронов[47].

Зависимость синаптической пластичности от активности – один из центральных пунктов концепции нейропластичности, а также теорий обучения и памяти, основанных на вызванных опытом изменениях структуры и функции синапсов.

Долговременная пластичность реализуется в результате изменений экспрессии генов, запускаемых сигнальными каскадами, которые, в свою очередь, модулируются различными сигнальными молекулами при изменениях нейронной активности.

Подробное рассмотрение молекулярных механизмов нейропластичности явно выходит за рамки этой статьи, поэтому мы остановимся на том, что способность мозга меняться под воздействием внешних воздействий является доказанной. И именно оно позволяет реализовывать все те изменения, о которых шла речь выше.

Другие факторы воздействия психотерапии

Здесь речь пойдёт о некоторых дополнительных гипотезах относительно того, как именно терапия может влиять на мозг:

1. Возможно, психотерапия влияет на уровни нейромедиаторов, в частности, серотонина. В обзоре[49] показано что пациенты, страдающие биполярным аффективным расстройством и депрессией, и имевшие пониженный уровень серотонина (по сравнению с контрольной группой) в префронтальной коре и таламусе до начала лечения, продемонстрировали увеличение уровня серотонина в этих областях после годового курса психодинамической терапии. Правда исследование, на основе которого сделан этот вывод, имеет далеко не идеальный дизайн (малая выборка, отсутствие успешного воспроизведения).

2. Возможно, терапия влияет на работу тиреоидной оси. В том же обзоре[49] приводится ссылка на исследование, в котором было показано, что депрессивные пациенты, успешно ответившие на КПТ, достигли снижения уровня Т4 (гормон щитовидной железы), в то время, как пациенты, не ответившие на терапию, имели его повышение.

3. Возможно, психотерапия стимулирует процессы, родственные нейропластичности мозга. Как уже было сказано выше, нет чётких свидетельств того, что психотерапия ведёт к повышению нейропластичности мозга, но есть свидетельства, полученные на животных, согласно которым обучение к нему приводит.

Считается[49], что в психотерапии происходит обучение через исследование, что приводит увеличению синаптических потенциалов нейронов перфорантного пути, соединяющего энторинальную кору с зубчатой извилиной гиппокампальной формации.

Такое же увеличение было продемонстрировано на животных моделях: крысы, прошедшие тренировку навыков ориентации в пространстве, имели большую плотность дендритных шипиков по сравнению с двумя контрольными группами.

Поскольку длина дендритов, как и структура их ветвления оставались неизменными, были сделаны выводы об образовании новых синапсов.

Конечно, напрямую переносить данные с животных моделей на человека, да ещё и с учетом разных активностей (прямое научение в одном случае и психотерапия — в другом) — не совсем корректно, однако некоторые авторы[49] считают возможным использование этих данных в качестве аргумента в пользу гипотезы о том, что психотерапия изменяет мозг на физическом уровне.

Практические выводы

Разговорная терапия способна приводить к значимым изменениям в мозге. Естественно, не только она — различные ментальные упражнения, медитация и вообще жизненный опыт тоже используют нейропластичность для формирования соответствующего коннектома.

Однако исследования показывают, что при разговорной терапии эти изменения достигают большего уровня, чем при её отсутствии.

Вопрос о том, можно ли использовать нейропластичность для самотерапии, я пока оставлю без ответа: статья и так получилась слишком длинная.

Видео-версия

А вот и обещанная видео-версия для тех, кто предпочитает слушать всякую фигню в фоне на ускоренном воспроизведении смотреть, а не читать:

Простите за качество трансляции, оно ужасно, я знаю.

https://habr.com/

Чтобы разобраться в проблемной ситуации, прежде всего необходимо перестать во всем обвинять других и набраться мужества признать свою долю ответственности. Хотя сделать это нелегко – роль пассивной жертвы иногда оказывается слишком удобной…

Чтобы разобраться в проблемной ситуации, прежде всего необходимо перестать во всем обвинять других и набраться мужества признать свою долю ответственности. Хотя сделать это нелегко – роль пассивной жертвы иногда оказывается слишком удобной… Психотерапевт Хорхе Букай о том, что делает нас счастливыми и помогает идти к цели.

Психотерапевт Хорхе Букай о том, что делает нас счастливыми и помогает идти к цели.

Прошлые

Прошлые